ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

奥羽山脈青森県八甲田山にも山を大破壊する国内最大級150基の風力発電計画:ユーラスエナジー

- 2022-01-23 (日)

- くまもりNEWS

2020年10月26日、当時の菅内閣総理大臣の所信表明演説において、日本が2050年までにカーボンニュートラルを目指す、温室効果ガスは2030年度に2013年度から46%削減することを目指すと宣言しました。岸田内閣もこれを踏襲しています。

カーボンニュートラル:「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」※ から、植林、森林管理などによる「吸収量」※ を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。

以来、経産省や内閣府、環境省をはじめ、各省庁は国を挙げて自然エネルギー事業を急ピッチで推進せざるを得なくなりました。そのために規制緩和が次々となされています。

再生可能エネルギー開発は儲かるため、国内外の投資家たちが再エネ推進の流れに乗って莫大な利益を得ようと、メガソーラーや巨大風力発電事業計画しています。

ただし、事業実施期間はFIT法で確実に利益が保証される20年間だけです。それ以降は原状回復して事業撤退する予定とされています。

(熊森注:森林破壊の場合、いったん破壊し、切土盛土をした森は、1000年単位の期間を経ないと元に戻らないため、原状回復は不可能といえます)

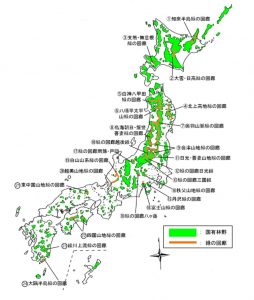

このような中で、多額の負債を背負う林野庁が、借地料欲しさに、自然エネルギー事業に国民の財産である国有林を差し出しています!保安林も緑の回廊までもが事業計画地に入っています!

国有林と緑の回廊

・

熊森は今、クマたちが棲む奥羽山脈尾根筋の緑の回廊を含む国有林で計画されている(株)グリーンパワーインベストメントによる(仮称)宮城山形北部風力発電事業

300,000kW 事業実施区域 約 2,808ha

(尾花沢市、最上郡最上町、宮城県大崎市、加美郡加美町)

風車の羽の直径108m~136m

令和元(2019)年6月4日公表

の中止を求めています。林野庁は国有林の貸出手続は着々と進んでいます。

一方で、(株)ユーラスエナジーホールディングス社による、(仮称)みちのく風力発電事業が、日本では例を見ない国内最大規模の陸上風力発電事業を、青森県で計画していることがわかってきました。

- 総出力:約600,000kw(単機出力4,000〜5,000kw×120~150基)

- 風力発電機:高さ150~200m・風車の羽の直径130~160m

- 事業実施想定区域:約17,300ha 十和田八幡平国立公園を含む青森市、十和田市、平内町、野辺地町、七戸町、東北町の6市町村にまたがる八甲田山周辺

(2021)令和3年9月16日公表

事業計画区域には十和田八幡平国立公園も含まれており、ほぼ全てが森林区域で保安林にあたります。尾根筋はもちろん、尾根筋に至るまでの工事用道路を造るため、広大な森が伐採されます。

下は完成想像図。Protect Hakkoda~八甲田の自然を後世に~change.orgより

(ネット署名実施中)

・

熊森より

日本の繁栄は、農業も漁業も、工業も都市も、祖先が残してくれた奥山の豊かな森から湧き出すミネラルいっぱいの水によって支えられてきました。日本は資源のない国と言われますが、豊かな水資源を持つ国です。

いくら自然エネルギー推進のためだと言っても、今のような奥山の広大な森林伐採を続けていたら、水資源を失います。官僚の皆さんも、地元行政の皆さんも、本当にこんなことを続けていていいのか真剣に考えていただきたいです。これでは日本国が滅びてしまいます。

しかも、山にはもうひとつの国民である無数の動植物が棲んでいます。森林破壊は彼らの生息地破壊であり、彼らを死に追いやるものです。これまで豊かな森を無償で造り守ってきてくれた彼らを見殺しにするのは、人としてあまりにもひどすぎます。

国は、電気代の一環として私たち国民から多額の再エネ賦課金を有無を言わせず毎月取り立てており、そのお金が国内外の投資家のふところに行くFIT法。このような法律を作った政治家の皆さんは、今の現状をどう見ておられるのでしょうか。

自然エネルギーが皮肉にも自然を大破壊しています。二酸化炭素の排出を減らすためと言いながら、二酸化炭素の吸収源である森林を伐採するなど、本末転倒です。メガソーラーや風力発電の機材を造るために、どれだけの石油やエネルギーを使っていることか。メガソーラーや風力発電の推進が、かえって二酸化炭素の排出量を増やしているという説もあります。

いったん破壊した森は元には戻りません。尾根筋に風車を立てるために掘った20mの深さの穴に流し込んだコンクリート。固まってしまえば、そのコンクリートは二度と除去できません。聖なる森に異物残すことになります。たった20年間の果たして二酸化炭素削減になるのかならないのかよくわからない電気エネルギーのために。

石狩市で1月18日、風力発電の羽が落下しているのが見つかりました。

人間の作ったものは必ずいつか壊れます。直径3mの風車の羽が落下しただけでも危険ですが、奥羽山脈に作ろうとしている風車の羽は、直径が100m~160mです。こんな巨大人工物を山に上に造っていいものでしょうか。皆さんはどう思われますか。

このような問題をご理解いただける政治家の方々、他生物のために、次世代のために、再エネ名目の森林破壊を止めてもらえるよう訴えませんか。わたしたち大人の責任を子や孫に示そうじゃありませんか。再生可能エネルギーは、大量の電力を消費する都市でこそ実施すべきです。

奥山水源の森をいっしょに守ろうと思ってくださる皆さんは、どうか会員になってください。会員が増えると、私たちはもっと多くの政治家に訴え、動いていただくことができるようになります。

くまもり本部がオンラインでクマガイドライン(環境省)の勉強会 パブコメ締め切り1月26日

- 2022-01-22 (土)

- くまもりNEWS

特定計画作成のためのガイドライン(クマ類編)の改定に関する意見の募集(パブリックコメント)について

マスコミが実態を報道しないので、ほとんどの国民は、現在、日本の野生動物たちが毎年大量に捕殺されている事実を知りません。日本の野生動物対応が捕殺一辺倒であることを知った方の中には、他生物の生命も尊重する以前のやさしい日本社会に戻せないのだろうかと、胸を痛めておられる方も多いと思われます。

そのような方は、ぜひ、環境省のパブリックコメントにご応募いただいて、国民としてのご意見をお伝えください。

環境省の資料を見ても、難しすぎてよくわからないという方々のために、1月21日、熊森本部では夜8時から夜9時半まで、オンラインで勉強会を持ちました。43名の方がご参加くださいました。

(1)室谷悠子会長

まず最初に、室谷悠子会長から、我が国の野生動物対応の移り変わりや問題点について30分間レクチャーがありました。

以前、わが国では、野生動物は狩猟(11月15日から1月15日までの3ケ月間期間限定、スポーツ、レジャー)か、有害駆除(人間の農作物などに被害を与えたために行政から許可を得て捕殺する。期間限定なし)のどちらかで殺処分することができました。

しかし、1999年に法改正があり、狩猟と有害駆除に加えて、生息推定数が、人が考えた適正頭数よりも多くなっていたら、個体数調整という名目で、被害がなくても捕殺できることになりました。

ツキノワグマの場合、大量に捕殺し続けているのに、クマと人との人身事故は減らず、クマが市街地などに出て来る人とクマとの軋轢も深刻化しています。これは、野生動物の個体数だけに注目して、個体数を減らしておけばうまくいくと考えてきた1999年以降の野生動物対応である「特定鳥獣・保護管理計画」の背景にある考えに根本的な問題があります。

日本では野生動物の捕殺のために毎年莫大な予算をかけていますが、野生動物は捕殺して数を低減しても、すぐ、元の数に戻ってしまいます。

どうしたらいいのか

人と大型野生動物はどうあるべきか。一番大切なのは棲み分けです。棲み分けるためには、まず第一に、野生動物たちに生息地を保障する必要があります。現在、ここが全くできていません。西日本中心に、クマたちのかつて奥山生息地は大荒廃したまま放置されています。メガソーラーや風力発電によって、さらに生息地は破壊され続けています。第2に必要なのは、被害防除対策ですが、これも有効な対策はほとんどなされていません。野生動物対応政策は個体数管理(個体数低減)ではなく、棲み分けをめざして、①生息地保障、②被害防除の順に重点を置くよう根本的に政策転換することを環境省にお願いしたいです。

日本熊森協会は、大量捕殺を続けても人身事故は減らないし、野生動物の被害はなくならない。大事なことは生息地保障と被害防除。根本解決にこそ予算をかけるべきだと訴え続けてきました。

今回のガイドラインには一部、このような考え方も取り上げられており、引続き、いろいろな地域に広めていきたいです。

(2)水見竜哉主任研究員

次に、クマ最前線の現場を調査し、現地対応を続けてきた水見竜也主任研究員から、特定鳥獣保護・管理計画の最大の問題点は野生動物の生命軽視であり、このような政策を続けていけば、人間社会も悲しいものになるという指摘を伴うレクチャーが30分間ありました。

問題点

①自然界のある特定の野生動物の個体数だけを減らしてやろうという特定鳥獣保護・管理計画は、もともと実現不可能な計画です。その証拠に、おびただしい数の野生動物たちが、シカ・イノシシ用のくくり罠に錯誤捕獲されています。くくり罠による錯誤捕獲の悲惨な実態は、長野県の小諸市が詳細に調査報告しており、もうこれ以上新たな実態調査は必要ありません。

くくり罠にかかったほぼすべての野生動物たちが、足を失うなどの残酷な障害を負ったり命を落としたりしています。クマがシカやイノシシを捕獲するためのくくり罠に錯誤捕獲された場合は放獣している地域も例外的にはありますが、3本足や2本足になって山に放されたところで、その後の生きる苦しみを思うと、胸のつぶれる思いです。

シカが奥山に入り込むと下層植生が消えてしまうので、シカが悪者になっていますが、もともとシカは林縁の草原に棲む動物です。シカの棲む草原を人間が住宅や農地としてシカから奪い尽くした結果、シカは行き場を失ってしまいました。

②ゾーニングは、西日本のような奥地にまで人が入り込んでいる地域では効果がありません。ゾーンの線引き場所は、考案した人間が知っているだけで、地域住民にもクマにもわからないため、ゾーニングしても棲み分けられません。

どうしたらいいのか

①残虐この上ないくくり罠を即刻廃止する。シカ・イノシシの捕獲には、箱罠や錯誤捕獲の起きない新たな罠を考案する。より野生動物にやさしい対策としては、使われなくなったスキー場やゴルフ場などの草原を、シカに開放してやり、シカ・イノシシを殺すのではなく、(現代版シシ垣で被害防除することが考えられます。殺さない獣害対策のエキスパートである井上雅央氏によると、クマ、サル、シカ、イノシシなどの被害防止は、女性がやればずんずん進むということですが)、過疎化高齢化した地元だけでは大変なので、くまもりがしているような都市からの惜しみない支援体制も考えていくべきだと思います。

②ゾーンの線引き場所に沿って電気柵や有刺鉄線を張り、クマに入ってはいけないゾーンを知らせるか、効果のないゾーニングはやめる。

熊森から

ガイドラインを読んで、こまごました気づきはいろいろとありますが、野生動物対応の方向性が根本的に間違っていることをまず正さなければならないと思います。環境省は、ガイドライン作成に当たって、熊森のような新しい考えを持つ者を委員に入れるべきだと思います。(完)

ヒグマ保護管理計画に対するパブリックコメント 2例紹介

- 2022-01-21 (金)

- くまもりNEWS

北海道庁が募集していたヒグマ管理計画に対するパブリックコメントに応募された北海道の2名の方のコメントを、本人の了承を得て紹介させていただきます。(コメントの締め切りは2022年1月11日でした)

注:北海道にはまだ豊かな森がそれなりに残されており、ナラ枯れもまだ入っていません。ヒグマが人里に出てくる理由は、ツキノワグマとかなり違うようです。

解説:

・昭和 41 年(1966 年)からは、ヒグマの駆除を積極的に進めるため、捕獲の容易な残雪期の許可捕獲による駆除事業いわゆる「春グマ駆除」(=個体数管理=被害の有無にかかわらず、個体数を低減させるために、山にいるヒグマを撃つ)を開始した。

・平成元年(1989年)個体数の顕著な減少が懸念されたことから、春グマ駆除を廃止した。

・令和4年(2022年)案 (近年、ヒグマを箱罠で捕獲するようになってきたため)銃器による捕獲圧を緩めたことが一因と考えられる人への警戒心が希薄なヒグマが、札幌市などの都市部やその周辺地域など、ここ数年の間に道内各地で頻繁に人の生活域へ出現するようになってきている。道庁は、ヒグマの個体数は増加傾向にあると考え、問題個体の推定や検証手法について確立し、問題個体の排除に向けた管理を進めていくこととするようです。今後は、最新の生息状況などの科学的データを集めて精査し、個体数調整の可能性やあり方などについての検討を早期に開始するということで、今すぐ、個体数調整捕殺を開始しようとしているわけではないとのことです。

参考 北海道ヒグマ管理計画

Aさん

北海道ヒグマ管理計画(第2期)(素案)に対する意見

| 計画のタイトル・目的を見直すこと

・タイトル「ヒグマ管理計画」とありますが、ヒグマ対策の目的はヒグマと人との共存であり、そのための棲み分けではないでしょうか。そのためには、「ヒグマの管理」ではなく「ヒグマによる被害を防ぐこと」こそ目指すべきです。「ヒグマ被害防止計画」などとするよう提案します。 また、(道案の)「地域個体群の存続」は、被害の防止とは無関係であるうえ、「地域個体群さえ存続すればいくら駆除してもよい」とも考えられ、共存という理念と相いれません。1-1-(1)の「目的」から除外し、2-3-(2)は削除すべきと考えます。 ・とりわけ、1-1-(2)にあるICT技術の活用やヘアトラップ調査は、被害防止につながるとは言えず、そのことに莫大な予算をかけることは無意味だと考えます。

電気柵・有刺鉄線の設置を道の責任で抜本的に強化すること ・ヒグマによる被害を防止するための方策は、何より市街地、農地、牧草地等への出没を防止することを基本に据えるべきです。頭数の多少にかかわらず出没があれば被害が発生しうるので、頭数の調査は被害防止には直接関係がなく、不要です。 ・ヒグマは頭脳明晰で、経験による学習能力にたけていることが知られています。出没情報があれば、その経路を特定して電気柵で封鎖すれば、そこから先に行かないことを学習します。出没を防ぐために「一時的な電気柵」「恒久的な有刺鉄線」による経路封鎖が有効であることは周知の事実です。このことを土台とした計画に抜本的に作り変えるべきです。2-3-(1)の電気柵導入の促進は、道の責任で抜本的に予算を組み実施すべきです。 ・2021年の標茶町、厚岸町での牛の被害については、「経路封鎖」のための電気柵や有刺鉄線が、事故前はおろか事故後もなんら設けられていません。これでは、被害を与えたヒグマを駆除したところで別の個体が次の被害を招くことは明白です。被害を防ぐには、2-2にある「問題個体の排除」ではなく、出没そのものを防止することこそ必要であり、個体数調整の検討は論外です。経路封鎖の柵の設置へ抜本的な予算を組み推進すべきです。 ・1-6-(1)にある2021年の札幌市東区での人身被害については、被害を与える前に出没が確認されたヒグマの位置を特定し、生息地に戻すための電気柵のよる誘導が必要だったと専門家からの指摘がされています。今計画にそうした防止策が組み込むべきです。

「有害性判断」を削除すること ・被害が発生するのは、電気柵などによるヒグマの出没抑止が図られていないからであり、2-3-(1)にあるような保護を重視して捕殺圧を緩めたことのせいにすべきではありません。「有害性」を判断するために徘徊を認めれば、ヒグマが誤って「安全性」を学習して出没を繰り返し、被害を及ぼしかねません。2-1-(2)、2-3-(1)の「指標」「有害性の段階判断」は削除すべきです。また、2-3-(1)にある出没を防ぐための下草刈りは効果が不明であり、削除すべきです。もし有効であるならば、牧草地にヒグマが出没する理由を説明できません。 出没防止のための経路特定・封鎖を専門とする組織を創設すること ・3-(4)については、経路特定と経路封鎖が専門の組織が必要です。道の責任で創設すべきです。 検討会のメンバーを公募すること ・3-(2)「北海道ヒグマ保護管理検討会」は、メンバーを従前どおりにせず、幅広く公募すべきです。 |

Bさん

| 素案に対する意見。

まず、北海道ヒグマ保護管理検討会は公募性にしてください。 1.素案の「第2章管理の推進3(1)」のうち「②出没個体の有害制に応じた対応」及び「③問題個体数の動向把握」は不要だから、削除、廃止する。 ヒグマ出没抑止対策に出没ヒグマの有害性の判別は不要なので削除する。 低有害性ヒグマを放置すれば、ヒグマに学習の機会を与えるので、「人を見ても逃げない」、「人里に現れるヒグマ」になり、被害を助長するからです。有害性の有無に関わらず、ヒグマの出没情報を得たら、出没経路を電気柵で封鎖して出没を抑止することを繰り返す対策をすればよいのです。有害性の判別は必要無いのです。

2.素案の「第3章計画の実施に向けて」の「2モニタリング等の調査研究」は不要なので、削除、廃止する。 別の調査研究機関がやるべきことで、北海道の行政が税金を使用して取り組む必要性はありません。別の調査研究機関のデータを活用し、行政に反映させればよいことです。R2年度、R3年度と、各1,600万円もの調査研究費がヒグマ対策費として計上され、ヒグマを芳香剤で誘引してのビデオ撮影費やDNA取得目的に餌で誘引しての体毛採取(ヘア・トラップ)分析費が全部を占め、ヒグマ出没抑止対策費はゼロ円なのはおかしい。生息頭数も誤差幅が膨大で、無意味な調査は廃止するべきです。

3.素案の「第3章計画の実施に向けて」の「3計画の実施体制」の項目に、ヒグマ出没情報を得た時点で迅速に現場へ出向き、出没経路を特定して出没経路を電気柵で封鎖するヒグマ出没抑止対策専従の対策チームを各振興局に創設する提案をしますので、項目を創ってください。 ヒグマ出没抑止対策専従の対策チームは、捕殺を目的とせず、ヒグマの出没抑止を専らとし、山林原野の状況を読め、ヒグマの行動を熟知したハンターを核に据え、各振興局の職員と各市町村の人材で構成し、ヒグマの出没情報を得たら、いち早く現場に駆けつけ、出没経路を特定して、迅速に電気柵で出没経路を封鎖することを専らとする対策チームの創設を提案します。学習能力や判断力のあるヒグマは初期対応が要なので、迅速に出没抑止対策を繰り返すことが必要で、ヒグマにそこから先には行けないことを学習させ、”しつけ”することが効果的な出没抑止対策となるからです。

|

熊森本部から

熊森本部は、ヒグマとの共存問題の解決に向けて、これまで3人の専門家の方々に付いていただき、何度か北海道各地のヒグマ調査に入りました。北海道は自然環境も人々の暮らしも、本州とかなり違っており、もちろんクマの種類も違います。本部もヒグマとの共存に向けて頑張りますが、北海道に住んでおられる皆さんに取り組んでもらう必要があることを痛感してきました。この度、念願の北海道支部が発足しましたので、今後は、熊森北海道支部の皆さんを中心に取り組んでいただこうと思います。

埼玉県大野知事、小川町のメガソーラーアセスに初「中止も検討」の意見書を萩生田経産相に提出

- 2021-12-31 (金)

- くまもりNEWS

知事が動いた背景には、住民や議員のみなさんたちの「熱海の悲劇を繰り返すな」というメガソーラー反対要望が大きかったこともあると思います。・

ネットで調べると、

2021年–7月15日、参議院議員会館で、比企丘陵の太陽光発電施設を考える会による違法発電施設の告発が行われました。

2021年9月19日 小川町の小久保憲一県議のご尽力により、県議会自民党会派が県知事へさいたま小川町メガソーラーの中止要望を行いました。

等々の情報が出てきます。

地元の皆さんも、地元小川町町長さんも、埼玉県議会議員さんも、みんな必死で声を上げられたから、知事さんに伝わったんだと思います。

全国で再エネ自然破壊問題に悩んでおられるみなさん、子や孫のためにも、議員さんや知事さんを頼って絶対にあきらめずに声を上げてください。

未加盟団体は、日本熊森協会内に事務局を持つ全国再エネ問題連絡会へ。

国土交通省を初め、国は、再エネ規制緩和ではなく、再エネ規制に早急に乗り出してください。林野庁におかれましては、我が国の最重要水源で生物多様性保全地域である国有林の「緑の回廊」を、風力発電を作って儲けたい外資に破壊させ、20年間土地を貸し出すなどありえないです。

熊本県菊池市 令和4年1月より、太陽光発電設備の設置は市長の許可制とする条例を施行

- 2021-12-25 (土)

- くまもりNEWS

菊池市議会は定例会最終日の9月24日、太陽光発電設備の設置を市長の許可制とする条例案を全会一致で可決しました。太陽光発電設備の設置でルールを定めた条例は熊本県内で初めてです。

太陽光施設「撤去を」菊池市、住民が抗議看板設置

熊本日日新聞 | 2021年04月03日

【江頭 実 菊池市長】

「未然に防ぐのがこの条例の一番の目的です」

菊池市は、太陽光発電設備の不適切な設置で、防災や環境、景観に悪影響を及ぼすのを防ぐため、2年前から検討を進めてきました。

この間、市内では民間の太陽光発電施設の斜面の土砂が大雨で崩れるなどの事例も発生。

このために、これまでは事業者からの届け出のみで太陽光発電施設の設置が可能でしたが、9月定例市議会に「設置を市長の許可制とする」条例案を提案していました。条例案は、発電出力50キロワット以上、または、事業区域が1000平方メートル以上の設備などが対象。

事業者や管理者に住民説明会の実施のほか、事業計画について市との事前協議などを求めていて、災害防止や景観、環境保全などの基準を満たせば、市長が事業を許可します。市長が許可しないと着工できない仕組みです。

菊池市太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理等に関する条例 令和4年1月から施行

(土地所有者等の責務)

(2) 第8条 土地所有者等は、第2条に規定する基本理念を達成するため、環境の保全等を損なうおそれのある事業を行う事業者に対して、当該土地を使用させることのないよう努めなければならない。

(監督処分)

市長は、第15 条第1項若しくは第16 条第1項前段の許可に付した条件に違反し、又はこれらの許可の内容に適合していない設置事業について、事業者(設置工事の下請人を含む。)又は現場管理者に対して、当該設置工事の施工の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、環境の保全等のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

熊森から

菊池市は、地権者に対して、環境の保全等を損なうおそれのある事業者に当該土地を使用させない責務を課しています。目先のお金欲しさに悪徳業者に土地を売ってしまう人もいますが、自分たちの生存環境を守っていくためには、確かに市民にも責務が必要だと思いました。

「困ったメガソーラー」というサイトには、このように、全国各地で問題となっているメガソーラーの事例が都道府県別に細かく掲載されています。どこのどなたが、何のためにこのようなサイトを作られているのかわかりませんが、参考になります。「困った風力発電」というサイトもどなたかに作っていただきたいです。

熊森が共同代表を務める再エネ問題全国連絡会が、内閣府の「第 15 回 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」に出て、再エネの自然破壊問題について訴えた時、当時の河野太郎大臣は、再エネ事業により、一部で問題が起きているような解釈をされていました。

日本人独特の、お上には逆らえないという泣き寝入りも多いと思います。しかし、紛争が起きているのは一部なんかじゃありません。実態が、大臣の耳にまで届いていないようです。

私たち国民は、もっともっと国に頼って、国会議員や大臣に惨状をどんどん伝えていくべきだと思います。(完)

会員のみなさんに会報「くまもり通信」109号発送

- 2021-12-25 (土)

- くまもりNEWS

![]() 今年、最後のくまもり通信ができあがりました。

今年、最後のくまもり通信ができあがりました。

海の京都・丹後の巨大風力発電事業の中止を求めます 「丹後の自然と暮らしを守る会」

- 2021-12-25 (土)

- くまもりNEWS

国は規制緩和までして、2050年カーボンニュートラルをめざし、メガソーラー、風力発電などの再エネ事業を猛烈に推進しています。

林野庁は今、国有林の保安林や緑の回廊まで、再エネ事業者に差し出しています。(日本には、森を守る部署はありません)

・保安林指定解除マニュアル(風力編) 林野庁 令和3年6月

・風力発電・地熱発電に係る国有林野の貸付け等手続きマニュアル 林野庁 令和3年9月

再エネ開発をめぐって、全国各地で、今、紛争が起きています。

FIT法があるうちに事業を実施して暴利を得てしまいたい国内外の駆け込み業者と、ふるさとの自然を再エネ事業の環境破壊から死守したい地域住民が対立しているのです。こういう問題は、本来、地域住民が必ず勝つし、国土を守るためには地域住民が勝たねばなりません。

京都府の「丹後の自然と暮らしを守る会」が、丹後で計画されている風力発電の配慮書に対する反対意見書の提出を募っておられます。オンラインでの反対署名も1000筆に到達しそうです。熊森京都府支部長や丹後出身の方から、ぜひ、熊森のHPに載せてほしいという依頼を受けました。いずれもクマの生息地ですから、熊森も絶対に引けません。このような事業が実施されたなら、棲めなくなった野生動物たちが山から次々と出て来るようになり、今の日本では皆殺しにされて終わることが目に見えています。

・

現在、住民の合意と理解が十分に得られない中で、京都府北部の丹後半島の山々に巨大な風車を建設する計画が進んでいます。

京丹後市丹後町の依遅ヶ尾山一帯には、日本最大級の一基4300kwの出力を持ち、高さ最大180mの風車が15基、宮津市日ケ谷から伊根町菅野に同風車12基、京丹後市大宮町から峰山町の磯砂山一帯には一基4000kw、高さ最大170mの風車14基を建設する計画です。

依遅ヶ尾山は古代より修験道の霊場とされてきた霊峰、磯砂山は日本最古といわれる羽衣伝説が伝わり我が国の農耕文化のルーツとされる聖なる山です。日ケ谷や菅野エリアでは日本の原風景、里山の暮らしが継承されています。

巨大な風車の建設工事により、主に以下のような影響が心配されます。

【自然環境】絶滅危惧種のクマタカなどの希少な生き物の生息する自然環境や生態系への影響が懸念されます。川に土砂が流出することで、宇川のアユが住めなくなるおそれもあります。

【災害と暮らし】予定地は地質的にもろく地滑りや土砂崩れの頻発してきた場所であり、災害や事故の危険性が極めて高くなります。巨大風車による騒音、低周波音などによる周辺住民の健康被害が懸念されます。

【景観】予定地は山陰海岸ジオパークや丹後天橋立大江山国定公園の一部です。住民、移住者や旅行者をひきつける豊かな自然景観が大きく変わってしまいます。

私たちは、丹後半島の豊かで美しい自然環境を保全し、共生を保持し、これを次代に継承し、真に持続可能な未来を目指すため、今回の風力発電事業の中止を求めます。

熊森から

「丹後の自然と暮らしを守る会」さんは、住民の安全より先に、物言えぬ鳥や魚たちのことを心配されています。弱者のことを、まず考えてあげる。それでこそ大人で、すばらしいと思いました。

他にも、全国各地の住民のみなさんから当協会に再エネSOSの声が入り続けています。

国内外の潤沢な資金を持つ投資家に支えられた海千山千の巨大業者と、法律など読んだこともない素人の地域住民が、手弁当で素手で闘っているさまは、痛々しい限りです。

首長や行政は、当然、住民側に付かねばならないのですが、業者からいただくお金に目がくらんで、業者側に付く人も結構いるようです。業者からいただくお金は、元をただせば私たち国民の再エネ賦課金ですから、国民最優先を忘れないでほしいです。

国は、大気中の二酸化濃度を下げるために再エネを進めると説明していますが、吸収源である森林伐採を伴うのであれば本末転倒です。再エネ設備は製造や運搬に膨大な石油を必要としますが、寿命はたったの20年。しかも、太陽光は晴れた日の昼間だけ、風力は適度な風が吹いたときだけしか発電しないため、絶えず火力発電をスタンバイさせておかねばなりません。20年後の再エネ設備の廃棄物の山を思うと、目の前が真っ暗になります。自然になじまないものばかりです。どう処理する気でしょうか。

熊森は、今の技術を見ている限り、再エネで二酸化炭素削減などできないと思います。もしかしたら、再エネ導入で、より二酸化炭素濃度を高めているかもしれません。仮に、少し二酸化炭素濃度を下げられたとしても、その代償として、生物の多様性や水源、地域の住民の安全を失う。失うものの方が大き過ぎますから、やがて賢明な国民は自然破壊・森林破壊型再エネNO!に時間の問題で固まっていくことでしょう。官僚や政治家の皆さんは、ここで立ち止まって、エネルギー対策を森林破壊しないものに変えないと、絶対に失敗するだろうと確信します。(完)

とよくん、冬ごもり近し

- 2021-12-14 (火)

- くまもりNEWS

多くのみなさまの愛情を受けて、今年も「とよ」は心身共に健康で穏やかな日々を過ごすことができました。

みなさま、本当にありがとうございます。

今年はどういうわけか、みなさまからのドングリ到着時期が例年より半月早かったです。

おかげで、とよは連日大量のドングリを食べ続け、例年より早く丸々と太りました。11月にはもういつでも冬ごもりに入れるのではと思えるほど、体脂肪を蓄え終わりました。

あとは、高代寺山に初雪が積もるのを待つばかりです。

例年、とよは、初雪後、即、冬ごもりに入り、春までもう寝室から出てきません。

現在、近くに住んでおられる3名のパートさんが、連絡を取り合いながら交代でとよのお世話にあたってくださっています。

毎日、お世話後、報告文、写真、動画などが本部のラインに入ってきます。

週1回は、本部職員とボランティアの皆さんが、お世話に入っています。

以下は、最近の報告文の一部です。

訪れると、とよは寝室の藁の中で寝息を立てて寝ていましたが、5分ほどすると出てきて、リンゴ、キウイ、柿、イチゴを食べ、また、寝室に戻ってしまいました。昨日与えたクマフードやドングリは、食べていません。プールの水はどちらもきれいで、入った形跡がありません。

そのすぐ後、登山客の方々が来られ、残念がっておられたので、トヨ君カードをあげましたら、「見れた気分になりました」と、皆さん喜んでくださいました。

自然エネルギー推進の国策が、各地の自然を大破壊 当別町議会風車中止請願を採択 長周新聞

- 2021-12-21 (火)

- くまもりNEWS

日本の自然を大破壊していいですか?→NO.

メガソーラーや風車が、日本の自然を大破壊していますが、いいですか。→NO.

ただし、今や再エネ推進は国策ですから、多くの国民が勇気を出して声を上げないと、奥山森林大伐採を止められません。

ほとんどのマスコミが、国や投資家、電力会社などに気兼ねして再エネの自然大破壊問題にふれません。一体この国のマスコミはどうなってしまったんでしょうか。まるで、戦前のマスコミと同じです。全国各地でどんな大変なことが起きているのか、どうか、国民に伝えてください!

そんななか、長周新聞は自分たちの生存をかけて手弁当で歯を食いしばって取り組んでいる名もなき人々の、自然破壊型再エネ阻止活動を連日、伝え続けてくださっています。

以下は、12月13日の長周新聞です。

風力反対広がる北海道当別町

町議会が全会一致で中止請願を採択

熊森から

道内・本州各地の風力発電所で、めまい、頭痛、耳の圧迫感、睡眠障害が一定の割合で発生しており、東伊豆の風力発電所では、5人の住民が血圧上昇によるクモ膜下出血でなくなっているそうです。

この記事で面白いと思ったのは、東京からの移住者や避暑に来る別荘の人たちが中心になって反対署名を広げているという話です。地元では、土建業さんにいっとき仕事が入るのを邪魔しにくいなど、いろいろなしがらみがあって、内心反対でもなかなか声を上げづらい現状があります。移住者や別荘の人たちが、大きな声を上げて、地元の大切な自然を守っていけばいいですね。もちろん、地元の勇者も声を上げて下さい。

西当別風力発電事業では、住民が知らないうちに事業を進めたため、町民が怒り出しました。業者が10月24日に説明会を開いたところ、200人を超す住民が詰めかけ、終了時間を大幅に超えたとのことです。

各地で、熊森会員が、自然破壊型再エネ事業に反対の声を上げてまさに闘っています。

国策を方向転換させるには、もっともっと多くの国民の声が必要です。泣き寝入りする必要などありません。

日本国憲法で守られた生存権を行使するため、再エネ問題で困っておられる方は、ぜひ、熊森も共同代表の一人である「全国再エネ問題連絡会」にご入会下さい。

全生物のため、子や孫のため、共に、自然破壊を止めましょう。

会費無料です。ご連絡ください。

尚、毎月第3土曜日18時から、定例ZOOM会議を持ってみんなで情報交換をしています。

ご質問ご意見は随時受け付けています。

クマさん68頭全員にプールを設置してやりたい 12月24日まで 登別クマ牧場が寄附金を募集中

- 2021-12-14 (火)

- くまもりNEWS

登別クマ牧場が、310万円の寄付金を募集中です。

熊森は秋田県八幡平クマ牧場など、これまで、飼育グマの飼育支援やクマ飼育環境の改善にも取り組んできました。

すべてのクマさんにプールを設置してやりたいという登別クマ牧場の今回のキャンペーンに、熊森も賛同します。

現在、270万円が集まっており、あとわずかです。

ご協力いただける方は、ぜひよろしくお願いします。

12月24日(金)23時が締め切りとなっています。

詳しくは、以下をクリックください。

https://readyfor.jp/projects/bearpark-welfare/announcements/195102

北海道登別クマ牧場HPより

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ