ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

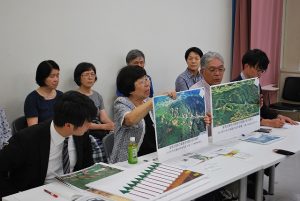

8月6日 守るべきは、あと十数頭の四国のクマでしょ! 愛媛県支部立ち上げ準備会(於:松山市)

守るべきはパンダじゃなくて四国のクマでしょ!

愛媛県会員たちの中から、四国のクマを絶滅から救うためにくまもり愛媛県支部を結成しようという、うれしい動きが出てきました。

すでに、支部立ち上げ準備が始まっています。

8月6日の松山市での集まりに、本部から森山会長と本部スタッフも参加させていただきました。

本部は、神戸三宮から神姫バスハーバーライナーに乗って、4時間かけて松山に向かいます。

今や、島々は全部橋でつながっています。すごい技術です。

四国山地の人工林率は高率なので、山の動物たちは山で暮らせなくなって悲鳴を上げているはずです。

<四国人工林率>

香川県34%、徳島県63%、高知県66%、愛媛県64%

戦後、見渡す限りスギ・ヒノキが植えられました。

結果、その材は使われているのだろうかと、バスの窓から山々を眺めていました。

しかし、あちこちで人工林が皆伐されていた宮崎県と違って、松山に着くまでの間、1か所の伐採地も見つけられませんでした。

ハーバーライナー沿いでない所で、伐採されているのでしょうか。

四国の山の13%は、国有林です。そのうちの7割が、スギ・ヒノキの人工林にされてしまっています。

国有林を自然林にもどしていただくだけで、クマの絶滅は止められるのではないでしょうか。

注:国有林は、我が国の奥地脊梁山地や水源の森に広く分布しています。戦後、林野庁は、拡大造林政策を展開し、特別会計として林業を企業的に運営してきましたが、海外から安い材が入ってくるようになって経営が行き詰りました。平成24年に成立した法律によって、平成25年から国有林野事業は一般会計に移行されました。(もう、林野庁は、林業で儲けなくても国民の税金で食べていけることに!)

松山に到着して、初めてお会いする会員さんやその友人とすぐに打ち解けました。

お集まりくださった元気なみなさん (松山市)

「守るべきはパンダじゃなくて四国のクマでしょ!」と言われて、おもしろいと思いました。

四国のクマが絶滅寸前といわれて久しく、これまでいろいろな研究者や団体が調査研究に入られています。

ネット検索で「四国のクマ」と入れると、各団体や研究者の膨大なデータが出てきます。敬意を表します。

熊森もずっと気になっていましたが、なかなか手が回りませんでした。

しかし、四国のクマがいよいよ危ないと聞いて、絶滅は何としても止めたい。いてもたってもおれなくなってきました。

熊森に何ができるでしょうか。

愛媛のみなさんが言われるには、「四国の者は、四国にクマがいることを知らない」のだそうです。

四国のみなさんに四国のクマのことを知らせ、みんなで守ろうという流れを市民レベルで作って大きくしていく。

これなら、熊森の得意分野ですからできそうです。すでに熊森紙芝居も2回上演されたそうです。

四国のクマが増えられない最大の原因は、生息地となる落葉広葉樹林があまりにもわずかしか残っていないことです。

国有林を民間が買うことはできませんが、民有林なら熊森も借りたり買い取ったりできます。

スギやヒノキで埋まっている人工林を買い取って自然林に戻していく。これは、熊森が各地で取り組んでいることです。

人工林の自然林化によって、野生動物たちは守られ、人間は水源の森と災害に強い森を手に入れることができます。

熊森に出来ることを何とかしていきたいです。

わたしたちの、四国のクマの絶滅を止めたい気持ちは、誰にも負けません。

愛媛県支部結成は、11月5日(日)午後1時から3時 松山市男女参画推進センターで予定されています。

愛媛県の皆さんはもちろん、高知、徳島、香川の皆さんも、ぜひご家族やご友人を誘ってお集まりください。

赤丸内が今もクマが残っている所(WWFJより)

熊森本部 環境教育を手伝う小学5年生のキッズボランティア2名、今年もがんばっています!

くまもり環境教育部では、昨年、2人のキッズボランティアが誕生しました。

授業に参加してくれた子どもたちが、今度は自分が伝える側に!と、

紙芝居や授業のアシスタントとして、活躍してくれています。

小学生なので、夏休みの参加がメインです。

今年初の授業は、8月9日、西宮市の育成センターにて。

1~3年生 70名程に、森と動物のお話をさせていただきました。

キッズたちは、夏休みの忙しい合間を縫って、

打合せからがんばってくれました。

育成センターの先生より、「年の近い子がボランティアで環境教育をしている姿が、

うちの子どもたちにとっても、すごく良い刺激になりました」

と、うれしいお言葉をいただきました。

2名のキッズは5年生なので、今回の子どもたちにとっては先輩です。

先輩のがんばる姿に、憧れを持った子もいたのではないでしょうか。

くまもり環境教育の目標は、森や動物の悲惨な現状を知った上で、

この国で共存するために子供たちに何ができるか、子どもたち自身が考え、行動しようとする心を育むこと。

2人が熊森環境教育のお手伝いをしたいと言ってくれた時は、

本当に嬉しかったです。

キッズボランティアの存在が、授業を受ける子どもたちにとっても、

キッズたち本人にとっても、良いものとなることを願っています。

(SY)

(拡散希望)九州北部豪雨災害の主な原因は植え過ぎた人工林、<熊森が福岡県庁で記者会見・知事に提言書>

7月24日午後、日本熊森協会 本部 森山まり子会長ら本部スタッフ3名と、熊森福岡県支部 南里正博支部長ら福岡県支部員10名は、福岡県庁を訪れ、今回の九州北部豪雨で発生した大量の土砂や流木の主な流出原因は、造りすぎた人工林にあるとして、林業形態の抜本的な見直しや、人工林の自然林化、スギ・ヒノキの再造林の中止などを求める福岡県知事宛ての提言書を、林業振興課に提出しました。

提言書を提出

また、福岡県庁記者クラブで記者会見を行い、台風や豪雨のたびに繰り返される痛ましい甚大被害を防ぐために、これまでメディアがタブー視して書こうとしなかった<人工林が崩れやすい訳>を、勇気をもって書いてほしいと訴えました。

記者会見

戦後の林野庁による拡大造林政策の失敗は、誰よりも林野庁の職員たちが認識しておられるはずですが、組織の内部からは声を上げられません。

地方行政も、拡大造林政策を推進してきた手前上、今さら失敗だったとは言えません。

今回熊森は、民間が声を上げる以外にこの国を救う方法はないと一大決心して、福岡県庁に出向きました。

写真や地図、図表、データなどをそろえて発表しました。ぜひメディアに取り上げていただきたいです。

提言書はこちら

7月23日、熊森本部・福岡県支部が九州北部豪雨の被災地を合同で調査(速報)

- 2017-07-23 (日)

- くまもりNEWS

本部職員2名、福岡県支部3名で一番被害の大きかった朝倉市の災害現場に調査に入りました。

熊本県在住の熊森顧問である平野虎丸先生も、エコシステムの皆さんと4人で駆けつけてくださいました。

この日、熊森が調査したかったことの一つは、人工林と自然林の山の崩れ方の違いや、流木となった時の人工林のスギと広葉樹の流れ方の違いです。ところが探しても探しても、人工林率87%の朝倉市は人工林ばかりです。やっと見つけた自然林も、木がまだ細くて、自然の森という感じではありません。竹林も根が浅くて30センチぐらいしかないので、人工林と同様、各地で崩れていました。

比べるものがないので、寺内ダムに行ってみました。

ものすごい数の流木です。ほとんどがスギです。幹が白いのは、立木だったスギで、幹が茶色いのは、間伐して林内に置かれていたスギです。これらの流木は利用法がなく、燃やして処理するしかないそうです。

やっと広葉樹の流木を見つけました。(下写真手前の木)

枝はもぎ取られてついていませんでしたが、わずかに残っていた樹皮で広葉樹だとわかりました。根もちぎれてしまっていましたが、後方に見える立木スギの根と比べると、この広葉樹の根のすごかったことが想像できました。

スギは乾燥して材にしてしまうと、比重は0.38と軽くなりますが、生木だと広葉樹よりも重くて、50年スギの重さは1トンにもなります。これが猛スピードで流されてきて家に直角に突っ込んだら、家が跡形もなく一瞬にしてつぶれてしまうわけです。

調査中に、現地の親子連れ4人とお話することができました。私たちが、人工林の挿し木スギは根が浅く、崩れやすいので今回のような甚大な被害を引き起こすことを説明しました。住民の生命と財産を守るために、明日、林野庁長官と福岡県知事、大分県知事に人工林を自然林に戻すように提言書を出すことをお伝えしました。この女性の家は床上浸水で、近所の友達の家は全壊したそうです。自宅の目の前を流れる川には、数mの土砂がたまっています。自分もこの災害は人災だと思うので、ぜひ申し入れをしてほしいと話されていました。

本日、現地調査をしてみて、朝倉市で新たな豪雨が降れば、今回災害が発生していない場所でも災害が起きると感じました。人工林を一刻も早く自然林に戻していかなければなりません。今回調査したことは、後日まとめていきたいです。

ちなみに、7月9日に報道された九州豪雨災害を特集したNHKスペシャルには、報道時間1時間中に、人工林という言葉が1回も出てきませんでした。ああ・・・

くまもり本部が、クマ生息地の梨園の繁み伐採をお手伝い

兵庫県では今年、春先から人里付近でのクマの目撃数が多く、6月末までのクマの目撃数は過去最多となっています。残念ながら、これまでに2件のクマによる人身事故が起きてしまいました。

6月下旬、兵庫県温泉町の山辺にある梨の果樹園で糠袋の糠を食べた後、梨の木の上で昼寝をしていたと思われるクマとばったり遭遇して怪我をされた果樹園主を熊森本部職員が見舞いました。その際、道沿いには背丈の高いササが生い茂り、見通しが悪くて、これではここがクマの潜み場になると感じました。

果樹園主は高齢で、もう草刈りまでは手が回らないと言われていたのがずっと気になっていました。7月になって、草刈り機をもってこの方の果樹園を再度訪れました。

私が果樹園に到着すると、果樹園の中からライオンの鳴き声やパトカーのサイレン音等、5種類くらいの様々な音が突然大音量で流れ出したため、何が起きたのかわからず、びっくりしていったん逃げました。大きな動物がいるのかと思ってしまいました。落ち着いてから再び現場に戻ると、音の正体はセンサー式の警報器であることがわかりました。果樹園主が、クマが来ないようにあの後、対策を講じられたのです。

ご家族にご挨拶してから、さっそく草刈りを始めました。

↓

果樹園の周囲には、このようなササ地が3か所あり、全て刈りはらって見通しをよくしました。これで、当分クマが近寄りにくくなったはずです。

↓

草刈りを終えて一休みしていると、果樹園のご主人がお茶や冷たいコーヒーを持ってきてくださいました。怪我も大分治って、お元気そうな姿にホッとしました。

「ありがとう。前から草刈りをしなければとは思っていたけれど、一人でこの梨園をやっているので、年齢的にもなかなかしんどくて。本当に助かった。」と喜んでくださいました。暑い日できつかったのですが、喜んでもらえて私も疲れが吹っ飛びました。

この果樹園主は、17歳の時から何十年もこの地で果樹栽培をされてこられたそうです。

「ここには動物たちがよく来るんですか」とたずねると、後ろの山を指さして「山の中は、スギやヒノキでいっぱいだから、動物の餌になるものがない。だから、里に動物が降りてきてしまうんだ。」と話されました。

クマが出てきたから捕殺するという対応では、かけがえのない命が失われただけで、何も解決していません。

クマがなぜ出てきたのか、その原因をしっかり分析して対応してこそ大人です。

熊森本部では、毎年兵庫県のクマ生息地に出向き、クマを人里に引き寄せないために不要果樹や生ごみなどの撤去を手伝ったり、クマの潜み場をなくす草刈りをしたり、声を出してクマの追い払いをしたりして、人間とクマの軋轢の軽減をめざしてきました。過疎化高齢化した地元のみなさんの手助けが少しでもできればという気持ちです。

もちろん、クマ等の野生動物と人間の軋轢を防ぐためには、クマと人間が棲み分けることが最重要です。そのためには少しずつでも、スギやヒノキの人工林を自然林にもどし、クマなどの野生動物が里に出て来なくても安心して棲める食料いっぱいの森を復元・再生していく必要があると思います。

これまで会費で支えてきてくださった熊森会員のみなさんの多くが70代80代になり、高齢化して次々と退会せざるを終えなくなってきています。

私のように、体を張ってでも自然を守りたい、野生動物と共存したいと強く願っている若者たちもいますので、まだ会員になっておられない現役のみなさんは、私たちの活動を見ているだけではなく、会員になって会費を出し、熊森活動を支えていただければと心から願っています。どうぞよろしくお願いします。

このブログではまだ活動の一端しか伝えらていませんが、できるだけ熊森活動をみなさんに伝えていけるようがんばります。

環境省がオオタカの国内希少種指定の解除を予定、開発工事がより容易に パブコメ8月3日〆切 多くの反対意見を環境省に届けてください

- 2017-07-26 (水)

- くまもりNEWS

オオタカは体長50~60cm程度の猛きん類の一種で、国内では北海道から本州まで広い範囲に生息する鳥です。

オオタカは、一時400羽にも激減し、絶滅が危ぶまれました。そのため、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)で国内希少種に指定され、販売・頒布目的の陳列・広告、譲渡し、捕獲・採取、殺傷・損傷、輸出入等が原則として禁止されてきました。

また、これまで、開発予定地にオオタカの営巣が発見されたことで開発に歯止めがかかった例が過去いくつもあり、自然保護のシンボル的な役割を果たしてきました。

この度、環境省は!オオタカの生息数が改善傾向にあるとして、その指定の解除を予定しています。

生息数が本当に増えたのか、人が見かけることが多くなっただけなのか、自然界の事はわからないことでいっぱいです。国内の自然環境が悪化の一途をたどる中、もし指定が解除されれば、再び絶滅が危ぶまれる事態に陥ることが予想されます。また、オオタカがいることでかろうじて開発が止まってきた場所で、一斉に開発計画が復活することも予測されます。名古屋~大阪間のリニア計画も、推進しやすくなります。

オオタカの国内希少種指定の解除をしないように、環境省に多くの国民の反対の声を送ってください。

<環境省パブリックコメントは以下の2つあります>

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

及び鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針の一部改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)について

http://www.env.go.jp/press/104268.html

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」

に対する意見募集(パブリックコメント)について(国内希少野生動植物種の指定及び解除)

http://www.env.go.jp/press/104252.html

くまもり本部:第3回自然保護カフェ実施!

くまもり本部では今年から、自然に興味のある方同士が

情報を共有したり、保護活動に繋げていく、

「自然保護カフェ」を3回開催しました。

3回目となる7月15日(土)のカフェには、ご近所の方や

他団体で活動されている方、新入会員さんなど、

様々な方がご参加くださいました。

この日は、自然エネルギーについての話で盛り上がり、

独自で勉強したことや疑問、体験談などを皆で語り合いました。

会場:本部事務所近くのカフェ・ブルー ブルージュ

くまもりにいると、様々な立場や境遇の方と出会います。

そうした中で感じるのは、

どんなところで育っても、どんな仕事をしていても、

全て私たち人間は、自然と繋がっているんだということ。

本部周辺は、マンションや一戸建て住宅、お店などで埋まっています。

もちろん、そこに住む人たちは、自然からの恵みなしでは生きていけません。

しかし、日常生活に追われていると、意外とそのことに気づくのは難しいです。

カフェが、自然を守ることの大切さを地域に発信する場となれば嬉しいです。

くまもり自然保護カフェ、今後も計画していきますので、

自然についてもっと知りたい方、自然保護活動を始めたい方、

是非ご参加ください。

おいしいコーヒーと、自然を愛する仲間が待っています!(SY)

報道言葉は「豪雨災害」ではなく、「谷筋、急斜面の人工林崩壊による土砂災害、流木災害」に

福岡県、大分県を襲った今回の災害で、7月17日現在、死者34人、不明7人となっています。イヌやネコ、野生動物まで入れれば、さらに多くの命が失われました。痛ましい限りです。

ところで、「北九州豪雨災害」という報道言葉が氾濫していますが、大変違和感を覚えます。これではまるで、災害の原因が、豪雨だけにあったように錯覚されてしまいます。

豪雨は自然現象です。このような悲しい災害は、今後も防ぎようがないものなのでしょうか。

7月16日日経新聞記事に、専門家の言葉として、「山間部から広がる河川の下流域では、どこでも起こる災害だ」というのがありました。

私たちは山を25年間見てきた者として、この専門家先生の言葉に異を唱えたいと思います。

豪雨だけでは、これだけの災害は起きていなかったはずです。

谷筋、急斜面の人工林崩壊による土砂災害、流木災害が、ここまで被害を大きくしたのです。

では、山国日本では、仕方のない災害だったのでしょうか。

いいえ、谷筋、急斜面がスギの人工林、しかも、※挿し木スギの人工林だったという人災面が占める割合は限りなく大きなものです。(※挿し木スギの成長ははやいが、木を支えるための直根が欠けている上、根が地中深くに入らないという特徴がある)

今後、谷筋、急斜面の人工林を早急に、実生の自然林に転換していく必要があります。

豪雨気候、山国地形、これはどうしようもありませんが、谷筋、急斜面を自然林に戻すことで、今回のような災害は今よりかなり減るはずです。

<2009年8月、兵庫県西北部甚大災害の場合>

2009年に、兵庫県佐用町周辺でも同様の災害が起き、死者20名、不明2名、家屋の全半壊並びに一部損壊1100戸以上、床上・床下浸水2000棟という甚大な被害が生じました。

私たちが現地調査に行った時、崩れている山の斜面はほとんどが人工林であることが見ただけですぐにわかりました。

すごい数の流木は、ほとんどどれもが、幹がまっすぐで根がついていましたから、人工林のスギが植わったまま山腹が崩壊し、流されてきたものだとわかりました。無数の流木が橋げたに絡まって川をせき止め、洪水を起こしていました。

産経新聞より 兵庫県朝来町

しかし、当時も兵庫県のマスコミはどこも、「豪雨災害」としか報道しませんでした。谷筋や急斜面にスギをびっしりと植えたのは、戦後の林野庁の国策であり、国中の行政が推進した結果です。この国策の失敗に、触れてはならぬというタブーがあるのでしょうか。

当時、熊森は、兵庫県の大きな新聞社の責任者に電話をして、「報道に人工林の「じ」の字も出てこないのはどういうことですか。もう2度とこのような災害が起きないように、真の原因を県民に知らせるべきです」と訴えました。責任者は、「甚大災害の原因は、人工林です。しかし、書けません」と言われました。がっかりです。

私たちは、行政にも訴えました。「谷筋、急斜面に植えたスギの人工林が甚大災害の原因です」。

行政は、私たち自然保護団体が訴えると、いつもきまって、「データは?書かれた論文を見せてください?」と、言われます。

「私たちは研究者ではないので、そのようなものはありません」と答えると、「お帰り下さい」となります。

これっておかしくないですか。

現地を見れば、小学生でも、崩れているのはほとんどが人工林だ。谷筋、急斜面にスギを植えてはならないと気づくはずです。なぜこんな単純な、見てすぐわかる真実に、データや論文が必要なのでしょうか。

各地で同様の災害が多発し続けています。当協会顧問の熊本県の代々の林業家である平野虎丸先生も、声を大にして、「戦後植えられた人工林のスギがそれなりに太くなってきており、あの小さな根ではますます自分の体重を支えきれなくなってきている」と、声を大にして災害原因を訴え続けられています。しかし、いまだに、甚大災害の原因が世に伝えられていません。わたしたちは残念でなりません。

以下は、2009年に兵庫県で起きた局地的豪雨による被害状況を兵庫県がまとめたものから転載しました。

<有林地における山腹崩壊面積>

庵川 ・・・ 人工林0.14% 天然林0.02 %

神子畑川・・・ 人工林0.04% 天然林0.009%

田路川 ・・・ 人工林0.02% 天然林0.000%

<流木の内訳> 立木81%、 間伐材10%、 風倒木9%

山腹崩壊には土質や斜面の勾配など、様々な要素が関係しており、自然界の出来事はこの上もなく複雑です。

自然林なら山腹崩壊が起きないという訳ではありませんが、兵庫県のデータからも、人工林という要因は、この上もなく高い原因です。

熊森は近々、九州北部災害地に調査に入る予定です。

九州のマスコミのみなさん、人工林が大きな災害原因を占めることを、どうか勇気を出して報道していただきたいです。

谷筋、急斜面、尾根筋、山の上3分の1、奥山の人工林は、野生動物のためにも、地元の災害を減らすためにも、都市の水源確保のためにも、自然林に戻すべきです。

当時、林野庁が良かれて思って計画し、多くの国民が協力して造った人工林です。熊森は誰も責める気はありません。

しかし、弊害が明らかになった今、国民の命と財産を守るためにも、国を挙げて早急に人工林の自然林化に取り組んでいきませんか。

行政のみなさん、国民のみなさん、林業も大切ですが、命あってのものです。

経済のために、全ての山を人間が利用しようと考えたことが、欲張り過ぎた、人間のおごり、失敗の元だったのです。

日経7月3日の私見卓見欄に、林野庁の方が、「山にお金が戻る仕組みを確立し伐採から再造林への循環を作ろう」と訴えておられましたが、これでは、今後ますます激甚災害が多発する一方となります。何とか考え直していただきたいものです。

(参考)

①農林水産省九州森林管理局の調査結果発表 (表層崩壊同時多発)

今回の豪雨で、朝倉、東峰、日田で、少なくとも300か所の土砂崩れが発生。ほとんどは、深い岩盤までは崩れず、表土層と樹木が滑り落ちる「表層崩壊」とみられる。

②熊本大学北園芳人名誉教授(地盤工学)

日田市小野地区の土砂崩れに関しては、深層崩壊に近い。

哀れ!2年前三重県いなべ市で放獣された誤捕獲グマ、7月10日養老町で3度目の誤捕獲、殺処分

- 2017-07-14 (金)

- くまもりNEWS

2015年5月に、1頭のオスのツキノワグマが三重県いなべ市で誤捕獲され、三重県に発信機を装着されて隣接する滋賀県側で放獣され、大問題となった事件がありました。

このクマが放獣された直後、滋賀県でクマによる人身事故が発生しました。当時、このクマが犯人とみなされ行政から殺処分命令が出て、このクマはおよそ2か月間多くのハンターに山中を追われ続けました。しかし、人身事故現場にあったクマの毛をDNA鑑定した結果、このクマのものではなかったことがわかり、このクマの無罪が判明して追跡は終了されました。このクマは、以前滋賀県でも一度誤捕獲され放獣された履歴のあるクマでした。

しかし、それからおよそ2年後の今年7月10日、このクマは岐阜県養老町の山林でくくり罠に誤捕獲され、危険だからという理由で岐阜県養老町によって射殺されました。このクマにとって、3回目の誤捕獲でした。

熊森は2015年当時、このクマは人身事故を起こしたクマではなく冤罪であるとして、救命の声を行政に上げ続けた経緯があるため、今回の射殺報道を聞いてこのクマを哀れに思うとともに、胸が痛みました。また、同時に、山中に無制限数かけられているシカ・イノシシ用くくり罠の実態に、怒りを禁じざるを得ませんでした。

<会員の声から>

この2年間

どんなに首につけられた旧式発信機が重かったことか。

どんなにがんばって逃げ続けたことか。

くまもりのみんなが

どんなに生き延びろと応援して祈っていたことか。

なぜ、殺されたのか 理由は!

山林で罠をしかけ?

山の中にクマは棲んではいけないのか!

このクマは、なぜ殺されなければならなかったのでしょうか?熊森本部は、養老町担当部署に電話で問い合わせました。(くまもり注:岐阜県ではクマの捕獲権限は市町村に降ろされています。)

●岐阜県養老町担当者(殺処分許可)の言い分

今回のくくり罠はクマがかからないようにと決められた環境省の輪の直径12cm規制を守ったものだった。クマの左前足の先がわなにかかっており、暴れて近寄れない状態だった。(くまもり注:人間が近づいたから暴れたのです。クマが暴れん坊なのではありません)首輪が付いていることは少し離れた距離でも確認できた。町は岐阜県と相談したが、くくりわなは外れやすいため、マニュアルに沿って射殺した。約500メートル先には民家があった。

養老町でのクマの捕獲は今回が初めて。クマを射殺してから、首輪を岐阜県に送り調べてもらった結果、首輪の電波の発信は途絶えていたが、記載された周波数の数値が、三重県が放したクマにつけた発信器と一致していたため、三重県の発信機であることが分かった。発信機の登録番号や型番などを、岐阜県が三重県に写真を送って調べてもらった結果、間違いなく、2015年5月に、いなべ市で錯誤捕獲されて三重県が滋賀県の山中に放した例のクマだと判明した。

●岐阜県庁担当者

岐阜県では、クマの放獣体制がないため、誤捕獲されたクマは全て殺処分している。クマの放獣については、委員会等の話し合いでも議題に出たことがない。

(熊森から)

岐阜県よりもクマ数が多い隣の長野県では放獣体制が整備されており、毎年何百頭ものクマが放獣されています。

岐阜県がいまだに放獣体制を組んでいないのは、鳥獣保護管理法に違反しているだけではなく、生物多様性条約にも違反しています。

岐阜県が誤捕獲グマの放獣体制を作ってくださるように、多くの声を担当部署に届けてお願いしましょう。

ちなみに岐阜県の昨年度の誤捕獲グマ件数は34件、業者に放獣を依頼すると、1件20万円が相場です。

岐阜県庁環境生活部環境企画課 生物多様性係 TEL:058-272-8231、FAX:058-278-2610

今回の事件に関する岐阜県庁発表資料(2017年7月10日)

九州豪雨お見舞い 土砂崩れの原因報道を 人工林率福岡県朝倉市87%東峰村86%大分県日田市76%

- 2017-07-08 (土)

- くまもりNEWS

大量流木で被害拡大 深層崩壊でごまかすな 朝倉・日田の土砂災害 テレビ朝日報道ステーション

平野虎丸です。ご訪問ありがとうございます。

・

福岡朝倉市と大分県で発生した大雨による土砂災害の死者は、7月7日現在、死者11名、不明者20名以上と報道されています。犠牲になられた皆様に心よりお悔やみ申し上げます。

・

30年も前から挿し木スギによる土砂災害の危険を訴えてきた者として、申し訳ない気持ちでいっぱいです。

こういうことが二度と起こらないように、毎年土砂災害が発生するたびにブログなどで書いてきましたが、マスコミが土砂災害の専門家と称する大学教授の間違った解説を報道し続けるために、何時まで経っても、挿し木スギによる土砂災害の犠牲者をなくすことが出来ません。

残念です。

土砂災害による死者は90%減らすことができるのです。

土砂崩れの原因さえ知っていれば・・・。

・

7月7日のテレビ朝日「報道ステーション」をみていたところ、今回の災害は「流木が被害を拡大した」として、、九州大学元教授(河川工学)である橋本氏が大量流木の原因を「地下水の影響による深層崩壊」と説明されていました。

説明も間違っていますが、使用された図も間違っていました。

実際は根のない挿し木が崩壊しているにもかかわらず、描かれていた図は広葉樹でした。

樹木の種類も実生か挿し木かも分らない大学教授や司会者では、真実は不明のままです。

土砂災害を「大雨による深層崩壊が原因」として終わらせていては、国家の無責任な植林はいつまでも続き、植林による国民の犠牲もなくなりません。

土砂災害の専門家としてテレビ・新聞で間違った解説をされている大学教授の皆さんたちと直接話しあいたいと思います。

土砂災害から国民の生命と財産を守るために。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

-300x165.jpg)