ホーム > 検索結果

検索結果

温暖化 の検索結果: 116件

クマ被害を防ぐため、兵庫県の奥地でクマの棲める森を再生し続ける

- 2016-11-21 (月)

- くまもりNEWS

クマ問題もシカ問題も、元をただせば、すべて人間が引き起こした森林破壊が原因です。

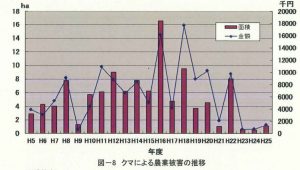

兵庫県のクマの場合、年間の農業被害は少しです。平成25年度の被害面積は約1ヘクタール被害額は120万円程度です。(140頭殺されることになった理由のひとつ)

平成27年度 兵庫県ツキノワグマ保護計画(兵庫県)より

昔からクマと共存してきた集落では、クマはおとなしい動物であり共存できるとして問題になっていませんが、クマに慣れない集落では精神被害や、人身事故の恐れを思い、クマは害獣視されがちです。

クマが集落に出て来るようになったのは、本来のクマの生息地がクマが棲めないスギの人工林にされたこと、残された自然林も大気汚染、地球温暖化、シカの食害などによって内部が大荒廃し、クマが棲めなくなったことです。

熊森は、あの手この手でこの20年間、人工林を少しずつ自然林に戻してきました。

11月12日、人工林を除去した跡地に、大阪西ライオンズクラブのみなさんが、熊森と共に恒例の実のなる木の大苗を植樹をしてくださいました。

元人工林だった斜面に、ヤマザクラやシバグリを植樹

植樹後は、シカよけ柵を張ります。

積雪時期を前に、網を外しやすいように工夫します

昨年春、皮むき間伐を施していただいたところです。

スギの葉が枯れて、林床が明るくなってきている

1昨年、斜面の下の平地に実のなる木を植えていただいたところです。

苗木が大きく育っている

兵庫県の樹医さんの話では、斜面と比べて平地は肥沃な大地となるため、植物の成長がいいそうです。国土の平地は、みんな人間が取ってしまっているため、人間のいるところでは植物は毎年良く育つわけです。

今年、クマたちが棲む冷温帯のドングリ種は実りがほとんどありません。しかも、兵庫県では、多くの所で、柿も不作年となっています。

一方、平地の暖温帯のドングリ種は良く実っています。冬籠り前のクマたちが、暖温帯のドングリを食べに来ることを認めてやってほしいものです。

大阪西ライオンズクラブのみなさん、今年も実のなる木の植樹をありがとうございました。

国は、ハンターを増やしてクマ・サル・シカ・イノシシを殺すこと、ジビエ料理を広めることばかりに固執していますが、人間としておかしくありませんか。奥山だけでも人工林を除去して、動物の棲める自然林を再生していただきたいものです。私たちは24年間、お願いし続けています。

11月17日のテレビ朝日報道ステーションによると、群馬県赤谷では、日本で唯一、林野庁による人工林の自然林化が始まったそうです。

獣害問題に対して、生息地復元で解決していただけるよう、国民が、もっともっと行政に声をあげていく必要がありそうです。

テレビ局に兵庫県のクマ生息地の山々を初案内

- 2016-11-15 (火)

- くまもりNEWS

11月9日、丸1日とって、あるテレビ局の方が、兵庫県のクマ生息地を取材してくださいました。

これまで熊森は、「とにかく、山に入って下さい。誰の言っていることが本当か、山の中を見たら、すぐにわかります」と、知事さんやマスコミ関係者にお願いし続けて来ました。しかし、みなさん忙しくて、応じていただけませんでした。

今回、ついに来てくださった。本当に感激でした。本部スタッフ3名で一生懸命ご案内しました。

クマ生息町の山は、延々と人工林が続きます。

集落近くのぬかるみ道で、真新しいクマの糞や足跡を発見

この足跡を残したクマは、きっとまだその辺にいることでしょう。

大きい声を出して、人間が来ていることを知らせながら歩みます。

住民に、クマが爆発的に増えていると思うかたずねてみました。

「山にはおらんから、増えてないやろな」という答えでした。

いよいよ、山奥に入って行きます。

急斜面で、カメラさんは本当に気の毒でした。ケガをされないかひやひやしました。

一見いい自然林なのに、なぜ動物が棲めなくなったのか説明しながら進みます。

標高1000メートル近くになって、やっとブナ・ミズナラの原生的な森に、少し、下層植生が現れ出しました。雪が降ってきました。

左は原生的な森、右は動物の餌が全くない放置人工林。林内が対照的です。

原生的な森のブナの幹をみんなで見て歩きました。どのブナの木にも、古いクマの爪痕がいっぱいついています。この爪痕は、材が柔らかい春の時期に、花や若葉を食べにきたクマたちが木に登った跡と思われます。

ブナの木にびっしりついた古いクマの爪痕

かつて、このあたりはクマの恒常的な生息地であったことがわかります。最近のクマの爪痕が少しくらいあるかもしれないと思って探しましたが、全く見つかりませんでした。

ミズナラに一つぐらいは熊棚が出来ていないかと思って探しましたが、これも残念ながら全く見つかりませんでした。

クマの糞も一つも見つかりませんでした。今は、もうほとんどが、下の集落周辺に移動してしまっているのがわかっていただけたと思います。

かつてこのあたりは、人間の背丈より高いササにびっしり覆われた場所でした。臆病者のクマたちが何頭か姿を隠しながら棲んでいたと思われます。

多くの研究者たちは、下層植生が消えたのは全てシカとして、シカを犯人にしていますが、いくらなんでもあれだけ生えていた大量のササを、シカが食べきれるわけがありません。

ある研究者の観察では、まず初めに、地球温暖化で雪の上にササが出るような年があったり、数十年に一度のササの一斉開花があったりで、地上部のササが枯れました。ササは地下茎がありますから、いったん地上部が枯れても、また地下から芽を出してきます。その芽を今度はシカが食べてしまうので、ササが復元できなくなってしまいました。もし原生林内を囲うと、その中だけには、ササが生えてきます。

シカも関係していますが、全てシカが下層植生を枯らしたようにいうのは、まちがいです。地球温暖化で枯れたのなら、大元の原因を作ったのは人間です。

このあと、下の別の集落に移動しました。クマたちと共存している地元の人たちの姿がありました。

テレビ局の方は、人身事故があった現場も取材されていました。

帰りの車の中で、突然、東京のテレビ局の方から携帯に電話が入りました。近々、兵庫に行くので、山を案内してほしいということでした。

今回のクマ狩猟再開は、兵庫県森林動物研究センター研究員の、「兵庫の森は絶好調、歴史始まって以来の豊さを誇る森」ということが前提となっています。

もう少し早くマスコミのみなさんが熊森に注目してくださって、現地を見にきていただき、前提が全く間違っていることを報道してもらっていれば、狩猟再開はくつがえせたのではないかと思いました。兵庫の奥山は、人工林も自然林も、林内は大荒廃しています。

8月18日 兵庫県庁で記者会見 その2

次に、室谷副会長らが先程の要望書提出に引き続き、記者のみなさんに、

なぜ、兵庫はクマ狩猟を再開してはならないのか

説明しました。

メディアの質問に答える熊森スタッフたち

生息地の自然環境がなんら改善されていない

くまもりが、クマ問題を解決するには奥山人工林を除去して自然林に戻すしかないと指摘してから22年たちますが、生息地問題は何一つ解決されていません。

(1)<兵庫県クマ生息地の人工林率>は、22年間、1%も低減されていません

一説に、人工林率が40%を超すとクマは絶滅に向かうそうです。どの町も、もう十分に絶滅に向かう人工林率です。絶滅してもおかしくない人工林率です。

宍粟市 73.2%

豊岡市 43.6%

香美町 48.6%

新温泉町45.0%

養父市 61.2%

朝来市 65.7%

昼でも林内が暗い人工林・生物は棲めない(朝来市)

兵庫県担当者は、兵庫県は森林整備に大いに力を入れてきましたと言われます。しかし、人工林を3割間伐して林業用の整備をしただけで、下草も生えず、5年もすれば残されたスギが成長して元の木阿弥。また真っ暗な人工林が再出現です。野生動物の餌場が回復した山など知りません。この24年間に、人工林率は減るどころか増えてさえいます。経済最優先であり、野生動物や自然保護の観点では、整備してこなかったと言われても仕方がない数字です。

(兵庫県内民有林の人工林面積と県内人工林率)

1992年資料 21万5494ヘクタール 39.9%

2014年資料 22万1426ヘクタール 41.7%

(+5932ヘクタール)

(2)<ナラ枯れやシカの食害などで、自然林にも棲めなくなっています>

2010年ナラ枯れ(和田山) ドングリの大木が大量に枯れた

シカの食害や地球温暖化で下層植生が消滅した自然林内(2014年宍粟市)

餌場、逃げ場、隠れ場を失った野生動物たちが人里に出て来るようになり、地元の人達が困っておられるのは本当です。すると、なんと、野生動物たちを守るためにあるはずの環境省は!野生動物を大量に捕殺することで、問題を解決しようと言い出したのです。

奥山の大規模人工林化とわずかに残された自然林の荒廃によって、本来のクマの生息地が失われてしまっています。相手を思いやるやさしい心が少しでもあれば、人間としてクマたちに申し訳ないと謝らねばなりません。

しかし、あろうことか、兵庫県は、クマの命をレジャーやスポーツとしての「狩猟」で殺してくださいとハンターたちに差し出そうというのです。

私たちは胸の痛みに耐えかねて、兵庫県井戸知事をはじめ、担当職員、兵庫県森林動物研究センター研究員たちに、生態系保全上、人道上、教育上、この様な殺し方を、やめて下さいとお願いしています。・・・県庁記者クラブで、一生懸命説明しました。

兵庫県には、東中国山地地域個体群(氷ノ山山系を中心とした、岡山・鳥取をまたぐ個体群、絶滅のおそれのある地域個体群)と、近畿北部地域個体群(豊岡市から京都府の丹後半島にまたぐ個体群)の2つのクマ個体群が存在しています。当会では、そのどちらの生息地も何度も歩いて調査しています。自動撮影カメラをあちこちに設置してクマの生態調査もしています。1か月に1分間、通過するクマが写ればいいとこです。体が丸見えのこんな山には臆病なクマは棲めません。

下層植生を失った山に追い上げ、クマを撃つ非人道性

ここで撃つのです

東中国山地地域個体群 (2015年10月)

ここで撃つのです

山の中がどこまでも見渡せるこのような荒廃した自然環境で、人は一方的にクマを撃つのです。クマの方は丸腰です。

狩猟はスポーツといわれますが、こんな狩猟は不公平そのものです。しかも、マタギの時代と違って、銃の性能は飛躍的にアップしており、5km以上も!飛弾できる望遠鏡つきライフル銃です。その上、奥地まで舗装された林道が完備されており、人間は楽々車で移動です。ゲームといっても、初めから勝負が決まっています。いじめそのものです。

県庁担当者は、山の恵みは昔からいただいてきた当然なものと言われますが、長野や東北地方のマタギと違って、兵庫県の歴史にはそのようなクマ撃ちはいません。

日本はクマを狩猟獣に指定しているから、狩猟するのは当然とも言われましたが、狩猟実施県は、山が深くて下層植生が生い茂っています。20年前の兵庫県の自然林は、下層植生に覆われたもっともっといい山でした。

明治以降、日本が狩猟を導入したことが良かったのかどうか、このあたりで考えねばならないことですが、今回それは置いておくとして、とにかく、こんな逃げ場のない山で狩猟再開などむごすぎると思うのは、私たちだけではないはずです。

県の、増えすぎたという生息数の推定方法に重大疑問

指摘済みに付きカット

被害防除・自然林再生こそ全力で

クマが集落に出て来て困っている地元のみなさんのために、兵庫県がすべきことは、短期的には誘引物の除去、追い払いや草刈りなどの人里での被害防除です。どうしても困る時は、ハチミツ以外の誘引物を使った有害捕獲、中長期的には奥山自然林の再生です。

炎天下、地元からの依頼を受け、クマがが潜みそうな場所の草刈りに励む熊森ボランティア

地元は過疎化高齢化で被害防除が思うように進みません。

野生動物たちとこの国で棲み分けるには、野生動物が潜めないように、人里を昔のように見通しの良い場所にしておかねばなりません。

若者のみなさん、都市市民のみなさん、年に1回でもいいので、熊森のボランティア活動に参加されませんか。

仲間はみんな優しいし、心身の健康にもとてもいいです。

私たちは、都市と郡部、お互いに助け合って生きて行く国を作っていきたいと願っています。(完)

8月7日 第19回くまもり全国大会 前半速報

- 2016-08-15 (月)

- くまもりNEWS

会場の都合で、初めて夏の全国大会となりました。

暑い中お集まりくださったみなさん、ありがとうございました。

最初に、この1年間に亡くなられた鳩山邦夫顧問、梅本奈良地区長、一般会員のみなさんに、黙とうをささげました。

オープニングは、早苗ネネさんの「夏の思い出」です。すばらしい歌唱力です。2番は全員で歌いました。

森山会長の挨拶3分

熊森が全国で支部活動を展開しているのは、実はすごいことなんですよ。我が国の自然保護団体の中でも、こんなことができているのは熊森だけです。そんなすごい団体だったのか、そんな団体を支えているんだという会員としての自覚と誇りを持って、どこでも胸を張って、「熊森会員です」と、堂々と名乗って下さい。

リーダーとなる条件は、弱者を守るために、本気で怒れるかどうかです。燃える思いを何年たってもずっと持ち続けられるかどうかです。

リーダーがいないと運動は進みません。全生物に畏敬の念を持つ持続可能な21世紀文明を構築していくために、熊森リーダーよ、各地に出でよ。

室谷副会長の基調報告10分

年1回の大切な基調報告を、今年から会長に代わって後継の副会長が行いました。

(副会長報告要約)

熊森20年目の活動に入っています。多くのみなさんが私たちの活動に共感して参加し、ご支援くださって、ここまで来ることが出来ました。

兵庫県は平成8年からツキノワグマの狩猟を禁止にしました。これは、23年前、中学生だったわたしたちが、兵庫県のツキノワグマが絶滅しないように、当時の貝原知事に直訴したり、今の天皇皇后両陛下にお手紙を書いて訴えたりした結果、ご理解をいただき勝ち得たものです。

しかし、今、兵庫県は今秋から、クマ狩猟を再開しようとしています。

兵庫県は兵庫県森林動物研究センターのある研究員が、捕獲数と目撃数をもとにコンピューターシミュレーションしたデータを使って、兵庫県のクマは1992年の60頭が爆発増加して2015年には940頭になったと結論づけています。

しかし、この推定生息数は、人里で捕獲されたり、人里で目撃されたりしたツキノワグマの数を元に計算されており、目撃情報に至っては、同じクマかどうかを検討することなく1頭としてカウントしてしまっています。また、繁殖率が低いはずのクマの増加率が、シカ並の15%~24%になっているなど、ふつうに考えると納得できないことだらけです。

統計学が専門の日本福祉大学の山上俊彦教授は、兵庫県のモデルそれ自体が、

①、捕獲が増えれば生息数が増加するという前提に立っていること、

②、2010年山の実りが大凶作の際捕獲された101頭という前代未聞のすごい数を異常値として処理していないこと、

③、隣接県である京都や岡山、鳥取との間の移動が考慮されていない

など、推定法に様々な問題点があるとし、どう考えても940頭は「過大推定」であり、計算の重要な要素となる「捕獲率、自然増加率、生存率」は、事前に用意されたシナリオに沿って事後的に設定されたと批判されてもやむを得ないと結論づけています。

山上教授が、兵庫県が公表した資料をもとに標識・再捕獲法という推定法でシミュレーションをすると200~400頭という結果になりました。

推定生息数の計算というのは、前提や要素を変えることにより、いくらでも値が変わるものです。このような机上の計算によって兵庫県のクマは爆発増加したことにされ、環境省が安定生息数とする800頭を超えたからと、狩猟が再開されようとしているのです。

兵庫県の狩猟再開で何より問題なのは、推定生息数の数字だけに着目し、クマ本来の生息地である兵庫県の奥山が大荒廃してクマが棲めなくなっていることを全く考慮していないことです。

奥山には放置されたスギ・ヒノキの人工林が延々と広がり、林内は今も下層植生がゼロです。この状況は、1992年に私たち中学生が声を上げた24年前から、ほとんど何も改善されていません。

一方、わずかに残る自然林は、地球温暖化や酸性雨のためか、近年猛スピードで劣化し、ナラ枯れでドングリが実る木々が枯れてしまい、笹の一斉開花やシカの食害などで下層植生がきれいに消え、クマの夏の餌である昆虫もいなくなっています。もはや自然林内もクマの餌場や棲家ではありません。生息環境がこのような危機的な状態なのに、なぜ兵庫県は、クマが絶滅の危機を脱したなどと言えるのでしょうか。わたしたちが自動撮影カメラを何台も掛けて調べたところ、奥山は、ほぼ空っぽで、人里にクマの生息分布が移動しており、ドーナツ化現象が起きています。

下層植生も昆虫も消えた原生的な森の中

延々と続くブナの木々に残る多くの古いクマの爪痕は、ここがかつてクマの生息地であったことを示す

狩猟とは、被害も被害の恐れもないのにレジャーやスポーツとして野生動物を獲ることです。山の中にそっと潜んでいる数少ない臆病なクマまで、犬をかけて追い回して捕殺するというのは、あまりにも残酷です。熊の胆が漢方薬で高く売れ、うまくいくとクマ1頭で100万円になると言われています。乱獲も心配です。

兵庫県のクマ狩猟再開という間違った動きが、西日本の他府県に広がっていくことも予測され、これも心配です。今後も、兵庫県に対し、方針変更を求めてできる限りのことをしていく決意です。

奥山荒廃に伴い、クマだけでなく、シカ、イノシシ、サルなど日本各地で野生動物が山から出て来るようになりました。戦後の森林政策の失敗によるものです。地元の人達は本当に困っておられます。野生動物たちは有害獣として大量に捕殺され続けており、まだまだ捕殺拡大の一途です。

このような野生動物の大量捕殺は、全国で10年以上も続けられていますが、これまでのところ被害低減の成果がほとんど上がっていないのが現状です。殺しても殺しても里に餌がある限り、すぐに元の数に戻ってしまいます。大量捕殺というのは、現象に対する対症療法でしかなく、生命軽視思想に基づく残虐な目先の解決法です。野生動物の本来の生息環境である奥山荒廃の問題を、人間が責任を持って解決し、野生動物たちが山に帰れるようにしてあげて棲み分けが復活しない限り、真の解決にはなりえません。

先日九州の山を視察してまいりましたが、どこも植えられるだけスギを植えたという感じで、60%を超える大変な人工林率でした。水位の低下も起きていました。人工林があちこちで広範囲に皆伐されていました。

あちこちで皆伐されている九州の人工林

九州では皆伐地を放置しておけばすぐに自然林に戻っていくということですから、放置しておけばいいと思うのですが、驚いたことに、その跡地にまたスギが植林されていました。こうならないようにするには、補助金制度を変えていく必要があります。みんなで行政に訴えて、過剰に造ってしまった人工林を九州から、次々と自然林にもどしていくモデルを示してください。九州の支部のみなさんにがんばっていただきたいです。熊森が各地で、自然林再生のモデルを示していけるようにがんばりましょう。

経済はとても大切ですが、経済を最優先すると、人間が生きるために不可欠な自然を破壊してしまうだけでなく、平和で安心して暮らせる社会や、人間性そのものまでをも破壊してしまいます。

日本社会は今、大変で、自分のことだけで手がいっぱい、自然保護どころではないという声も聞こえてきます。そんな中で、自然を守り、他者のために、他生物のために活動しているわたしたち熊森会員の生き方は、多くの人々に、人はどうやって生きていけばいいのかという指針を与えるものです。

わたしたちは、持続可能な生き方とはどういうものか、ライフスタイルや生き方の提案もしていかなければならないと考えます。

命というものの価値が本当に小さく軽くなってしまっている現代だからこそ、わたしたち熊森の自然保護活動はより大きな意味をもっています。会員のみなさんは誇りを持って活動し、何よりも多くの人々に熊森を広めていただきたいです。

無慈悲なクマ狩猟再開を発案した兵庫県 ①これまでの兵庫県クマ対応政策の経緯

- 2016-07-31 (日)

- くまもりNEWS

<1992年(24年前)絶滅寸前に>

兵庫県ツキノワグマは、戦後の奥山開発と拡大造林政策により、人間に奥山生息地を大破壊されてえさ場を失いました。食料を求めて人里に出て来ては有害獣のレッテルを貼られ、狩猟と有害獣駆除の2種で撃ち殺されて、絶滅寸前に陥っていました。

<狩猟禁止、有害獣駆除はOK>

わたしたちが大きく運動した結果、1994年に当時の環境庁が、1996年には兵庫県が、とりあえず、狩猟だけでも止めようと、「兵庫県ツキノワグマ狩猟禁止令」を出してくださいました。人里に出てきたクマを有害獣として捕殺することはこの後も認められ、現在に至っています。

<兵庫県民緑税で森林整備を開始>

その後、兵庫県は県民一人当たり800円の県民緑税の徴収を発案しました。当協会は林業整備だけではなく、野生動物たちが昔のように山で暮らせるように、えさ場復元のための事業にもこの税を使うという約束で、県民緑税の導入に協力しました。

2006年から県民緑税の徴収が開始されました。

<野生動物育成林事業に失敗>

兵庫県は、県民緑税の一部を、野生動物育成林事業に投入してくださいました。ある事業実施地を数年後、当協会が点検したところ、1か所約30ヘクタールの放置人工林に付き約3千万円ほどの多額のお金を投入したにもかかわらず、結果として、野生動物のえさ場は全く復元・再生されていませんでした。

現地はほとんどが元の放置人工林のままで、ほんの数か所、教室程度の広さの人工林のくり抜きがあり、広葉樹を植樹した跡はありましたが、シカに食べられて苗木が死んでいました。次の実施地も見てみましたが、野生動物育成林事業とは名ばかりで、実際はひどいものでした。

「詐欺ですね」とわたしたちが感想を漏らすと、県庁担当者も、「詐欺と言われれば詐欺ですが」と答えられました。

なぜこんなことになってしまっているのか、追及されねばならない問題です。県民緑税評価検討委員会の委員に当協会も入りたいと兵庫県に申し出ましたが、断られました。

いったん破壊した森の復元・再生の難しさを、人間は思い知らねばなりません。

<進む、残された自然林の大劣化>

この後、スギやヒノキの人工林だけの荒廃ではすまなくなり、残された自然林内でもナラ枯れやササ枯れが猛威をふるうようになりました。地球温暖化が原因という研究者もいますが、よくわかりません。バランスを崩して増えたシカが下層植生を食べてしまうという食害も、目を覆うほどの惨状で広がっています。

以前にも増してクマが山から出て来るようになり、集落周辺に住み付くものも出てきました。

<地元の悲鳴と、焼け石に水の公共事業>

地元の皆さんは、悲鳴を上げておられます。

兵庫県としては、集落を田畑ごと囲う金網柵や電気柵の設置を進めています。おそらく被害防除対策としては、見たところ全国一、力を入れてくださっています。

また、バッファゾーン造りと称して、集落に野生動物たちが近づきにくいように、放置されてうっそうと茂っている集落裏の山の刈り払いも進めてくださっています。しかし、地元はどこも過疎化高齢化しており、私たちが見回ったところ、県の事業は地元にとってはありがたいのですが、焼け石に水の感があります。

<保護政策が実ってのクマ数増加>

兵庫県は一時期、全国一のクマ保護県としての名をはせました。その結果、クマの生息数は以前より回復してきていると思われます。クマの場合、何頭いるかということは、一般に考えられるほど簡単ではなく、人間の能力では数えることは不可能です。あくまで推察ですが、私たちは、現在300頭ぐらいいるのではないかと思っています。しかし、増えたことを、手放しで喜べません。なぜなら、集落周辺の農作物や、山に大量に放置されたシカの死体に依存しての増加かもしれなのです。

つまり、安定的な増加ではないのです。

昔は何頭いたのでしょうか?…誰にもわかりません。

何頭いたら適正なのでしょうか?…人間にはわかりません。山の実りの変化などに合わせて増減を繰り返しながら、自然界が安定的な生息数を決めていたはずです。

このような状況の中、2016年3月、兵庫県が、残虐無慈悲なクマ狩猟再開案を、西日本で唯一出してきたのです!!!

狩猟再開???いったい誰が望んでいるのか???

p.s 兵庫県猟友会長のお話では、猟友会がクマ狩猟の再開を要望したりお願いしたりした事実は一切ないということです。それよりも、クマたちはこの20年間、自分たちは狩猟されないと安心しているので、突然の狩猟の再開で獲られすぎてしまうのではないかと、大変危惧されておられました。

タネを高い標高に運んで地球温暖化からカスミザクラを救っていたクマ 森林総合研究所2016年春発表

- 2016-06-29 (水)

- _クマ保全

Q:クマがいて何かいいことあるのか

A:最高に豊かな水源の森を造ってくれています。

クマがこの国に存在することの利点はわかっているだけでもいろいろありますが、一つあげるとしたら、保水力豊かな森を造ってくれていることではないでしょうか。クマは森造りの名人なのです。戦後、人間が造ったスギだけヒノキだけの人工水源涵養林が、どれも大荒廃しているのと比べてみてください。水道水を飲むときに、私たち人間はその恩恵に感謝したいものです。

自分のところではクマが滅びてもういないという方もおられますが、水脈は海底でもつながっています。ものすごく遠くにあるクマたちが造る森の水をいただいていることも十分考えられます。

(熊森から)クマをはじめとする多様な生き物たちがこの国にいてくれるおかげで、私たち人間は、酸素を吸い、水を飲み、農作物を収穫できているのです。彼らのはたらきは、いろいろ違います。

人間が知らないだけで、クマ独特のはたらきも多々あります。

最近、「クマがいて何かいいことあるのか」とテレビで何回も叫んでおられたコメンテーターがおられたようです。

すでに、今年の春、多くのメディアで取り上げられた話ですが、「クマがカスミザクラを地球温暖化から救っていた」を、以下に添付します。コメンテーターの方には、クマの恩恵の一端にでもふれていただきたいですね。

<以下、ハザードラボより>

花咲かクマさん?タネを運んで温暖化からサクラを救う

野生のツキノワグマがサクラの花のタネを、300メートル以上高い山へ運ぶことで、温暖化による生息環境の変化から、サクラを守っていることが、森林総合研究所や東京農工大学などの研究で明らかになった。

草木や花などの植物は、環境の変化や捕食者から逃れるために、虫や鳥に食べられたり、風や水流で運ばれることでタネを移動させて生息環境を広げる。

種子の散布については、これまでにもさまざまな研究で明らかにされてきたが、いずれも水平方向ばかりで、山をどれくらい上り下りするかは調査手段が確立されていなかった。

森林総合研究所の小泉透ディレクターらや東京農工大学などの共同グループは、標高が高くなるほど、生育する植物の種子に含まれる酸素の原子の性質が異なることに着目し、種子が垂直方向に移動した標高差を特定する方法を開発。

2012年と2013年に奥多摩地方の標高550メートル〜1650メートルの山の中で採取したカスミザクラのタネと、捕食動物の糞に残っていたタネを分析した結果、ツキノワグマは平均で307メートル、テンは193メートル、標高の高い場所にタネを運んでいることが判明した。なかには最大で738メートル高い場所に種子散布しているクマも確認されたという。

種子を散布していた主な哺乳類は、散布 数の多い順から

ツキノワグマ80%、テン19%、アナグマ0.07%、ニホンザル0.03%でした。

サクラの開花や結実は、山のふもとから標高の高い山頂方向に進むことから、研究グループは、ツキノワグマやテンは若葉や果実を追いかけて山を登り、その途中で糞をすることで、結果として野生のサクラを温暖化による生息地縮小から守る役割を果たしていると推測している。

森林総合研究所の直江将司氏は、「九州地方など、クマが絶滅した地域では、野生のサクラはいずれ見られなくなっていく可能性がある」と指摘されています。

9月8日 本部森林生態学講座 「温暖化による昆虫の消滅が、クマを絶滅させる」(2日目現地)

- 2015-09-27 (日)

- くまもりNEWS

あいにくの雨でしたが、福井県境にある京都府南丹市の五波峠(標高600メートル)を、18名で訪れました。ここは、ブナやミズナラが生育する冷温帯林です。

昨日の座学で教わった通り、本当に森から低木や下草、昆虫が消えていました。まるでどこかの公園に来ている感じでした。

日本の奥山が、これまでの森林生態学の教科書と急速に違うものになっていっているのです。報道されないので、ほとんどの国民はこの現実を知らないと思います。奥山は、動物たちにもはや食料を提供できなくなっているのです。地球温暖化?酸性雨?全部、人間がしでかしたことです。

クマの痕跡がたくさん残っていましたが、全て古いものばかりでした。ここは、かつてクマをはじめとする野生動物たちの生息地だったんだなと思うと、森山会長以下熊森の創設者たちが、「クマ守れ」と立ち上がった時のやむにやまれぬ気持ちがわかるような気がしてきて、胸にこみ上げてくるものがありました。

<ハイイロチョッキリによるミズナラの大凶作>

この日、ハイイロチョッキリによって切り落とされたミズナラの実付きの小枝が、たくさん落ちていました。

かつてクマは、ブナと違って豊凶のないミズナラに頼って生きてきました。毎年秋には、ミズナラのドングリをたくさん食べて、冬籠りに入っていました。

しかし、温暖化によって、ハイイロチョッキリという暖温帯林にしかいなかった虫が奥山の冷温帯林に入ってきて大量に発生するようになりました。

この虫は、、ミズナラの青い実を小枝ごと次々と切って落としていきます。

2004年、2006年、2010年は、ハイイロチョッキリが大発生し、ミズナラが初めて大凶作となってしまいました。

2004年の第1回目のツキノワグマの大量出没は、台風でドングリの実が落とされてなくなったからと報道されていますが、実は、台風が来る前から、ドングリの実はありませんでした。このような場所を研究している人が、他にはいないのだなあとつくづく感じます。

<液果類>

ブナ・ミズナラといった堅果類の実りが良くないので、クマたちがいるなら、オオウラジロノキ、タンナサワフタギ、ヤマボウシ、ミズキ等の液果類を食べていると思われます。

中でも、オオウラジロノキはとても印象に残りました。リンゴの原種だそうです。2センチぐらいの小さな実でしたが、切ってみると、中はまるでリンゴで、香りまでリンゴでした。

(最後に)

本や座学で学んでは、現地で確かめていく。熊森は、日本の森や野生動物を守るため、奥山生態系の勉強、調査を続けて19年目です。

最高の研究者たちと組み、徹底した現場主義であれというのが、熊森の一貫した教えです。

奥山生態系を勉強したい人、調査したい人は、ぜひ私たちの仲間にお入りください。

2015年山の実り調査実施 ブナ、ミズナラ共に並下

今年の秋のクマの出没を予測するため、本部では毎年9月の初旬にブナとミズナラの豊凶調査を実施しております。

今年は9月11日~16日までかけて、一応兵庫県全域を回ってきました。

A堅果

●ブナ:並下

ブナは氷ノ山近辺では豊作の木が多かったのですが、それ以外の地域では実りが並作以下のものも多くて、全域で平均すると並下という結果でした。

下の写真は、養父市にある妙見山のブナです。

一見、豊作ですが、シイナ率を調べるため、持ち帰って、種子の中身を調べてみました。

シイナ:殻だけで中身がない。動物の食料にならない。

なんと、種子は100%シイナで、健常種子は見当たりませんでした。これは標高が低い所で採集したため、地球温暖化の影響を受けていると思われます。

ある程度標高の高い場所に生えているブナじゃないと、今や健常種子にならないのだそうです。

●ミズナラ:並下

ミズナラもブナと同様並下ですが、ブナよりもさらに実りが悪く感じました。それぞれの場所に1本くらいは豊作の木も生えていましたが、兵庫県全体では、どちらかと言えば不作の木が多かったように感じます。

B液果

ところどころに生えていた山ブドウも見てきましたが、山ブドウは鈴なりに実がついている木をいくつか見つけました。

サルナシもたくさん実がついているものを見つけましたが、数自体をたくさん見れていないので全体の豊凶状況は分かりませんでした。食べてみると、まるでミニキウイです。

サルナシ

この時期、クマのフンによく入っているアオハダも実っていました。

アオハダ

ミズキもよく実っていると感じました。ミズキはクマノミズキとよく似ています。

今年のクマノミズキは生理落下(完熟しないうちに落ちてしまう)が多いようです。ミズキには生理落下がほとんどありません。

今年の兵庫県の豊凶状況ですが、ブナやミズナラなどの堅果類だけではなく、山ブドウやアオハダ、ミズキなどの液果を含めて考えると、そこまで悪くはないのかなと思っています。

ただし、ブナに関しては10月の種子散布時期にもう一度シイナ率を調べに行く予定ですが、その割合によってはブナが不作になることも考えられ、油断はできません。

「安全で、一番安く、クリーン。これ、全部うそだ」 小泉元首相、原発を語る

- 2015-09-13 (日)

- くまもりNEWS

(熊森から)儲けたいために嘘をつく。これも狂気の一つだと思います。

政府も、電力会社も、福島原発事故からなぜ学べなかったのでしょうか。みなさん頭のいい人たちなのに、本当に疑問です。

空から放射性物質が降ってくる。森や動物を守っている場合ではない。何とかしてほしい。これは、3.11福島第一原発事故の時、熊森本部に寄せられた東日本会員たちからの声です。

もう、自然保護以前の問題です。

大事なものは国土や命ではないのですか。なぜ、お金なのですか。熊森は自然保護団体として、原発再稼働を即刻辞めるべきだと思います。

以下、朝日新聞から

小泉元首相(73)が朝日新聞の単独インタビューに応じ、川内原発1号機が営業運転を再開するなど原発再稼働の動きが進んでいることについて、「間違っている。日本は直ちに原発ゼロでやっていける」と語った。政府や電力会社が説明する原発の安全性や発電コストの安さに関して「全部うそ。福島の状況を見ても明らか。原発は環境汚染産業だ」と痛烈に批判した。

小泉氏は、07年の新潟県中越沖地震や11年の東日本大震災など、近年、日本で大きな地震が頻発していることから「原発は安全ではなく、対策を講じようとすればさらに莫大(ばくだい)な金がかかる」と主張。原発が温暖化対策になるという政府の説明についても、「(火力発電で発生する)CO2より危険な『核のゴミ』(高レベル放射性廃棄物)を生み出しているのは明らかで、全然クリーンじゃない」と語った。

9月7日 本部森林生態学講座 「温暖化による昆虫の消滅が、クマを絶滅させる」(1日目座学)

平日ではありましたが、兵庫県西宮市で「森林生態学講座」をもちました。

講師は、昆虫の研究者です。

参加者は、大学生からリタイア組まで計18名。

熊本県の法人会員さん3名も参加されました。みんな熱心にメモを取っておられました。

2002年に、日本の森で、大異変が起きました。

2002年の冬の気温は、例年と比べてかなり高めで、京都市での月平均気温は1月5.7℃、2月6.1℃、3月10.3℃でした。

ちなみに前年度は、1月3.9℃、2月5.3℃、3月8.6℃でした。

2002年は雪も少なくて、2月の芦生原生林の積雪は10センチしかありませんでした。

この年、葉を食べる多くの昆虫が、森から消えました。絶滅したのです。原因は、植物の春の芽吹き時期と昆虫の産卵との時期のずれが起きたことです。

ふつう、卵からかえったいわゆる毛虫は、柔らかい葉しか食べられません。柔らかい葉にありつけなかった毛虫は生き残れません。

毛虫(=蝶や蛾の幼虫)がいなくなると、これらを餌としている、アシナガバチやスズメバチ、小鳥たちのヒナも生きられなくなりました。

沈黙の春です。

クマの春から夏にかけての食料は昆虫です。ツキノワグマの舌が異様に長いのは、蟻やハチを食べるためです。

以前はこの時期に拾ったクマの糞の中には、昆虫がいっぱい入っていましたが、最近はもうそのような糞を見かけなくなりました。

いかに山から昆虫が消えたかです。

最近、クマは、6月ごろから、もう食料を求めて、里に出てきます。

その背景にはこの時期の餌だった昆虫の大量絶滅があります。

1997年に、気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3、京都会議 )で、地球温暖化を早く止めないと、2050年までに地球上の30%の昆虫が絶滅するという警告が発せられました。

人類が、急激な温暖化を何とかして食い止めねばならないということが、この日の結論でした。

ホーム > 検索結果