ホーム > 検索結果

検索結果

温暖化 の検索結果: 116件

ジャパンタイムズデジタルに森山会長のコメント

昨年末、みなさんにご紹介しそびれていましたが、以下、ジャパンタイムズデジタル版2017年11月27日記事です。

(大意和訳)

秋田で、クマの目撃増加 人間側に原因も

秋田の田舎に住む42歳の主婦は、「クマが家の近くにいるなんて思えないのですが・・・」と、近くのコンビニまで慎重に歩いて行く。

生まれも育ちも秋田だが、山以外の所でクマと遭遇した話はこれまでほとんど聞いたことがない。それが今、一般的になってきた。

この夫妻は、毎朝12歳の娘を中学校に送って行く。

昨春、秋田県第2の都市である横手市で、学校から20メートルのところにツキノワグマが現れたのだ。

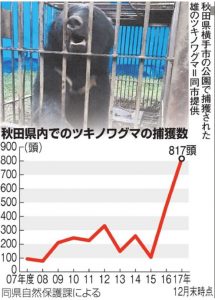

秋田県におけるクマの目撃数が急増し、それまで年間200頭~300頭程度だった有害駆除数が、2016年には468頭となった。

1979年~2015年までの秋田での熊による死亡事故はわずか8件だったが、2016年~2017年には5件発生した。

注釈(2016年、秋田県鹿角市でタケノコ採りに山に入った4名がクマによって死亡する事故が起きた。2017年には、秋田県仙北市でタケノコ採りに山に入った1名がクマによって死亡する事故が起きた。)

●秋田県行政は、2015年はブナの実りが良て多くの子グマが生まれたため、2016年はブナ不足となり、食料を求めてクマたちが山から出て来たことによって起きた事件だと説明している。

●しかし、日本ツキノワグマ研究所所長の所長である米田一彦氏は、長きにわたって山と集落を分けてきた里山が崩壊したことに要因があるという。

20世紀後半、日本は急速に経済発展し、猛烈な都市化が進んだ。

「以前は薪として絶えず伐られていた里山林が、今や伐る人もいなくなり、成長して大きくなっている。野生動物と人の緩衝帯であった里山が失われた。里では過疎化高齢化が進み、農園や果樹園を管理する人もいなくなった。こうしたなか、クマたちが山から里に移動して定住した」と、米田は言う。

●日本熊森協会の森山まり子会長は、過疎化高齢化も関係あるが、根本原因は、かつて山のなかにあふれるほどあった野生動物たちの食料が激減していることだと指摘する。

森山は、地球規模で森林が劣化してきており、木々の成長が弱くなって葉量や実の量が減っていることを示す研究を挙げた。

(人工林、開発)、地球温暖化、酸性雨、大気汚染など、全て、人間活動が引き起こしたことだ。

2016年に秋田の山を旅した人から、ナラ枯れがすごかったという報告を受けているという。

最近の日本人は、ほとんどが都市に住み、山に入らなくなっている。

そのため、人々は、森の中のクマたちの食料(植物・昆虫)がなくなっていることに気づいていない。

もう一度、豊かな森を再生させていかない限り、クマ問題は解決しないと彼女は言う。

冒頭の主婦は、いつか本物の野生グマを見たいと言う。

主婦は、「私だって死にたくはないですよ。、、、でも、クマってかわいいじゃないですか。」という。

ご主人も、「私だったら、クマに会って最初にやってしまうのは、携帯を取り出して写真を撮ることでしょうね。」と、同意する。

As Akita deals with surge in bear sightings, some point to a human cause

AKITA – Far from Tokyo’s bright lights and noisy streets Kaori Kawashima walks cautiously on her way to the nearest convenience store in rural Akita Prefecture, where danger might be lurking in the shadows.

“I don’t think bears come close to where I live, but there’s no way to be sure,” the 42-year-old housewife says.

Together with her husband, they take no chances. Every morning they drive their 12-year-old daughter to junior high — breaking the age-old norm that children should walk to school.

And they’re not alone. This past spring, a black bear was spotted just 20 meters from a high school in Yokote, the second-largest city in the prefecture. Kawashima has lived her whole life in Akita, but stories of bear encounters outside the mountains used to be few and far between. Now they are becoming common.

Sightings exploded in 2016, shooting to 468 from just a couple of hundred in previous years, according to the Akita Prefectural Government. From 1979 to 2015, only eight deaths from bear attacks were reported in Akita. Since then there have been five.

Behind the headlines, experts say, is a silent transformation in the countryside that is setting the stage for greater numbers of wildlife encounters.

When a string of bear attacks caused a national stir last year, residents hoped it was just an anomaly and that things would soon return to normal.

●The official explanation was that the supply of beech nuts in 2015 that helped more cubs survive was followed by a shortage last year, which led them down from the mountains in search of food.

●But Kazuhiko Maita, chairman of the Hiroshima-based nonprofit Institute for Asian Black Bear Research and Preservation, says a more long-term factor is at work: the disappearing satoyama, a term referring to traditional rural landscapes of carefully maintained forests and farmland.

Part of Japan’s rapid economic development in the late 20th century involved an aggressive urbanization that changed it from a principally rural country to one of the most urban populations in the world. Prefectures far from major cities began to wither, but on a rural level, the satoyama all but vanished.

“The buffer zone has disappeared,” Maita said. When forests previously chopped down for firewood grew back, and farms and fruit trees were left unmanaged, the bears left the mountains and moved in to stay, he explained.

Predominantly rural Akita has the fastest-shrinking population in Japan. This year, the prefectural government reported that it had dipped below 1 million for the first time since 1930, with over a third of its residents aged 65 or older. But it’s not alone.

Across Japan, wildlife is becoming a menace in places it never was before.

Akita, known for the bear-hunting dogs that carry its name, has always had bears around, but experts warn of boars and deer overrunning the countryside as the human activities that once held them back — such as hunting — fade due to depopulation.

In Akita, depopulation is only one part of the equation. The rest simply has to do with the subsequent increase in hunger, another expert said.

●“The depopulation of rural villages is connected, but it’s not the root cause,” said Mariko Moriyama, president of the nongovernmental organization Japan Bear and Forest Society.

“The root cause is that food has disappeared from the mountains.”

Moriyama points to research showing that trees have been growing weaker across the world, with a dramatic decrease in leaves and fruit.

The culprit, she said, is us.

“Global warming, acid rain, air pollution — all caused by human activities,” she said. In Japan, the effects have been particularly noticeable with the Mongolian oak (mizunara).

For years, Moriyama has been tracking the progress of Japanese oak wilt, a fungal disease brought on by climate change, as it creeps northward into southern Akita. Busy with their lives in the city, newly urbanized Japanese are no longer going up into the mountains like they used to. “They don’t realize how devastated it has become.”

This is particularly damaging for Akita’s black bears.

“They rely on mizunara, not beech,” for nourishment, she said.

With the mountains bare of food, no matter how skittish they are, returning to the woods might not be an option for these animals. “If nothing is done to help the mountains, the bear attacks will continue.”

Today, officials put the number of bears in the prefecture at roughly 1,000, but the primary data derive from reports about encounters — a statistic likely to get warped as sightings become more commonplace.

Here, wild mountain vegetables have been a spring delicacy for as long as anyone can remember.

Perhaps that is why residents remain eager to ignore the figurative and literal signs telling them times have changed. This has led the police to close off mountain trails and patrol popular entry points instead.

Others think back to when they were young, when the matagi (traditional bear hunters) would supply the wild animals’ tough and gamey meat to restaurants and school cafeterias. Today, the ranks of the matagi are aging and dwindling, and the meat is shunned even by residents as it can be poisonous if not properly cooked.

Meanwhile, Kaori Kawashima stays at home, getting her meat and vegetables from the supermarket. Perhaps attracted by Kumamoto Prefecture’s popular bear mascot Kumamon or Winnie the Pooh, she still hopes someday to see a real live wild bear in the flesh — as long as it’s from the safety of her car.

She laughs, saying: “I don’t want to die, but … they seem cute, don’t they?”

Her husband, Kazunori, agrees. “My first impulse would be to take my phone out and snap a picture.”

秋田のクマ、推定生息数の6割捕殺 「前代未聞」懸念も

(以下、1月8日朝日新聞デジタルより)

https://www.asahi.com/articles/DA3S13303856.html

秋田県内で今年度、ツキノワグマの捕殺数が前年度の1・7倍に急増し、推定生息数の6割弱にあたる817頭に上っている。

自然保護団体が駆除の中止を求めているが、クマによる死傷者も2009年以降、最多の20人。住民の要請を受けて捕殺が増えているといい、県は人とクマの共存に頭を悩ませている。

ツキノワグマは、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストで危急種に分類される。環境省によると、国内では九州で絶滅と考えられ、四国では絶滅の恐れがあるとされている。

「日本熊森(くまもり)協会」(本部・兵庫県、会員・約1万7千人)は昨年10月、「根絶殺害に近い」と、秋田県の佐竹敬久知事に有害駆除と冬の猟の中止を強く求める要望書を提出した。熊森協会の森山まり子会長は「前代未聞の数でむちゃくちゃ。共存に取り組むのではなく、見つけたら殺さなあかんという流れがあまりに残念です」。

秋田での捕殺数は全国で群を抜く。環境省のまとめによると、今年度は昨年10月末時点で全国で最も多く、昨年度も全国最多の476頭。この10年で唯一、2年続けて300頭以上を殺した。今年度は冬の猟も9年ぶりに解禁し、解禁の昨年11月15日から12月末までに26頭を捕殺した。

ただ、県によると、12月末までの捕獲数は817頭に上り、すべて殺された。このうち、767頭は住宅地や農地への出没による「有害駆除」。増加は、住民の要請に応えた結果という。県警などによると、目撃頭数(12月末まで)も過去最多の延べ1500頭余。クマによる死者が1人、重傷者が5人出ており、死傷者数は計20人に上る。例年は山に食べ物が少ない夏に出没が多いが、ドングリ類が凶作で、昨年は秋も目撃が多かった。県自然保護課は「人が襲われる事故も多く、生活圏の近くで目撃され、住民から求められれば、対応せざるをえない」という。

引用ここまで

熊森から

豊かな森が残っていさえすれば、動物たちも人間も生きられます。

クマたちは、秋田の山にもはやえさがないことを、身を賭して人間に訴えていると思います。

撃たれても撃たれても、冬ごもり前の食料を求めて出て来るクマたちの姿は、近い将来の私たち人間の姿かもしれません。

何十年後かに地球規模で大変な食糧難時代がやってくると言う予測がありますから。

佐竹知事を初め、秋田のみなさんはやさしい人でいっぱいですし、熊森は秋田県庁にもいろいろとお世話になっていますから、秋田県を責める気はありません。

ただ、殺人熊誕生、人喰い熊誕生と、センセーショナルに叫んでいるマスコミの寵児に、あまりにも踊らされていないでしょうか。

クマは秋田のみなさんが知っておられる通り、臆病でやさしい動物です。

棲み分けにより、この国で人間と共存が可能です。

地球温暖化による大規模なナラ枯れや昆虫の激減に加えて、昨年度は山の実りなしという異常な大凶作年でした。

外から見ていると、殺す以外の対策が何も見えなかった秋田県ですが、電気柵などの被害防除対策や、リンゴ園の落ちリンゴはクマにあげるなどの食料の分かち合いなど、殺さない対応はとれなかったのでしょうか。

秋田にも、殺さないでクマに対応した個人や集落がきっとあったと思います。秋田県行政ややメディアはそこを発掘してほしいと思います。

また、人身事故が起きないようにうまく対応したところも多いと思うので、そういう住民たちの知恵を出し合っていただきたいと思います。

最後に一番大切なことをお願いします。

クマたちを育んできた秋田の山が、今どうなってしまっているのか、私たちが調べきれていない秋田のクマ生息地の山の中の食料調査を早急にしてください。

このような調査は、一見、クマのためではありますが、結局は私たち人間のためでもあるのです。

12月6日 森林環境税の使途を巡って、久し振りの国会議員会館めぐり

この度新しく設置されることになった「森林環境税」は、全国規模で恒久的に徴収する新税としては、1992年に導入された「地価税」以来のものです。

くまもりは、約9割が市町村に配分されるという「森林環境税」が、内部が大荒廃した放置人工林を温存することに寄与することになるのではないかと危惧しています。

久し振りに国会議員を回って、税を、<荒れた林を豊かな森に戻す>ことにも使っていただけるようにお願いしようと思いました。

この日の議員アポはなかなか取れませんでした。

それもそのはず、この日は、官僚のみなさんと議員の皆さんが部屋に入りきれないほど集まって、来年度の税制を決める最終日だったのです。

まず議員会館の入り口で、飛行機に乗る時のような身体と荷物のチェックを受けてから、受付でどの議員に会いに来たのか紙に書いて提出します。敷地内撮影は禁止されています。

窓口の方が、その議員の事務所に電話をして、この人物を中に入れてもいいのかどうかたずねます。OKが出たら、いただいた入館証を首からかけて、議員会館の中に進みます。

一部の議員や秘書にお会いすることが出来ました。私たちに対する秘書の対応を見ていると、議員に会わなくても、議員が国民の方を向いている方かどうかわかるような気がしました。どんな人を秘書にするかで、議員の運命が決まるなあと感じました。

森林環境税は、地球温暖化対策として市町村が森林を整備・管理する財源に充てるために、ひとりにつき年間1000円を徴収するものとされています。

●森林の整備・管理は、ほんとうに地球温暖化防止に役立つのか

森≠林

まず、森と林が別物であることがわかっていないと、この話は混乱します。

砂漠や荒野に木を植えるのなら、二酸化炭素の吸収源が新たに誕生することになるでしょう。

しかし、日本のように大部分が温暖湿潤気候に属する国では、基本的に国土は森におおわれています。

戦後、森の木を大量に伐採して、スギ・ヒノキ・カラマツなどの人工林を延々と造林し、国土は緑色をした超過密な林の木々に覆われているのが現状です。

一部の地域をのぞいて、材の搬出が進まないのは、林業が業として成り立たなくなっているからです。

なぜ林業が成り立たなくなったかというと、この50年間に、人々の生活様式がすっかり変わり、国産材の需要が低下し、材価が暴落しているからです。

延々と放置された人工林の内部は、真っ暗で、草1本生えていません。

この日本の林に、「森林環境税」を投入して、どのように地球温暖化を防止しようというのでしょうか。

ある議員の秘書によれば、与党内でも都市部選出議員のなかには、選挙区に山がないとして、「森林環境税」の新設に反対したり無関心な議員が多いということです。

郡部選出議員は、林業促進や、災害に強い山づくりをめざして、人工林を間伐することに「森林環境税」を使うべきだと言われているようです。

間伐しても、5年もすれば、残された木が成長して、また、内部が真っ暗になります。

その間、残された木が二酸化炭素を吸収して成長していくのだと言われても、間伐した木を、今はやりのバイオマス発電やストーブ用ペレットにしたり、地面に放置して腐らせた場合、二酸化炭素を発生しますから、地球温暖化防止にはなりません。

人工林を皆伐して、再び、スギ・ヒノキ・カラマツなどの苗木を植えるための道づくり等の土建工事、苗木代、人件費、維持管理費用に「森林環境税」使うという案も出ていましたが、伐採した木が二酸化炭素を排出しないよう、保存されているかどうか調べねばなりません。

長時間お話を聞かせていただいて思ったのは、今のところ、「森林環境税」は、森のためには全く使われようとしていないということです。

やはり、「林業振興税」だと思いました。

一人1000円の税徴収は決まったけれど、導入目的や使途は、来年から議論していくようでした。

自分たちの出した税金が何に使われるのか、市町村民がしっかりと考えて声をあげていかなければ、不正の温床となったり新たな自然破壊を生むことになるだけです。

税の新設が決まってしまった以上、行政はしっかりと情報を公開していただき、国民はしっかりと使い道をチェックし声を挙げ続けていかなければならないと思います。

来年は多くの国会議員さんに会って行きたいと思います。

日本国が存続するために、「森林環境税」を、水源の森であるクマたちが棲む生物の多様性が保たれた<森の復元・再生に多く使うべきだ>と訴えるために。

みなさんも、国会、都道府県、市町村の議員のみなさんにどんどん会いに行ってください。

12月4日 本部 奥山の生き物調査 (兵庫県)

登り口となった標高650m付近は、まだ雪がありません。

頂上に近づくにつれて数センチ程度の積雪が現れてきました。

この日は地下足袋ではなく長靴で来ていたので、雪対策はバッチリでした。

ブナにつけられた新しい爪痕を発見しました。

爪痕が深いので、幹が柔らかい春につけられたものだと思われます。

花か若葉を食べに来たのでしょう。

山中でのクマの痕跡は、以前と比べると激減です。

そんな中、まだ山にクマが居るかどうか、各地で奥山の生き物たちをチェックし続けている熊森のなかまたちの存在は貴重です。

昆虫も、いなくなったと言っていいほど、激減しています。

以下、一般社団法人「ハニーファーム」代表理事 船橋康貴氏の言葉(みやざき中央新聞12月11日号より )

私たちが食べている作物の70%が、蜜蜂の受粉に基づくものです。

ネオニコチノイド系農薬が近くで撒かれた時、私の育てていたミツバチ40万匹が、一夜で全滅しました。

地球温暖化もミツバチが少なくなった原因の一つではないかと言われています。

よく、クマやイノシシが人里に下りて来て畑を荒らしたり、人間を脅かしたりしていると言いますが、あれは、ミツバチが少なくなって森の中の植物が受粉できなくなって、木の実が実らなくなっているからです。お腹がすいて里へ下りてくるのです。

15時、自動撮影カメラには、イノシシが雪の中を寂しそうに歩く姿が写っていました。

見たところ、餌らしきものは、ありません。

午前7時、オスジカが座り込んでいました。ここで寝ていたのでしょうか。

この辺りは、これまでも何度かヤマドリが写りました。メスですね。

今回、ツキノワグマは映っていませんでした。

この辺りの積雪は3m~4mにもなるそうです。

雪の間も生き物たちが撮影できるように、木に登って高い位置に自動撮影カメラを設置し直してきました。

この国で、共に生きるなかまたち。

熊森のブログを通して、多くのみなさんに野生動物たちを身近に感じてもらえればうれしいです。

今後も奥山での生態調査を続けていきます。

11月23日 政府・与党 「森林環境税 」1人1000円 2020年度以降に徴収を発表 くまもりは、年間620億円の使い道を問題視

昨年秋、政府・与党は二酸化炭素(CO2)の森林吸収量向上による温暖化対策や国土保全の安定財源として、林野庁などが創設を求めていた「森林環境税」の導入を発表しました。

集まった財源は、市町村の森林整備財源に充てるとされていました。

しかし、すでに37府県と横浜市が独自の「森林税」を導入しており、地方自治体から「二重課税」を理由に反対の声が上がったため、発表直後に早々と先送りが決定されてしまいました。

しかし、本日、「森林環境税」について、1人当たり年1000円を徴収する方向で政府・与党が調整に入ったことが発表されました。個人住民税を納める約6200万人が対象で、年約620億円の税収が見込まれます。

12月中旬にまとめる2018年度与党税制改正大綱に盛り込まれるということです。

熊森としては、戦後の森林政策の失敗で、日本の山を大荒廃させてしまった、もうどうしてよいかわからないと林野庁の職員の方々が嘆いておられるのを裏で聞いてきたので、林野庁が責任を感じて、何とかこの国のために豊かな森や林業用として活用できる林を取り戻そうとされるなら、国民として大いに協力したいという思いがあります。

しかし、問題は、そういう方向で、お金が使われるのかどうかなのです。しかも、国が中央で決めた一律のお金の使い方を指示しないだろうかという不安もあります。南北に長い日本です。豊かな森の顔は、地域によってかなり違っています。その地域に合った森造りをしないと、またまた失敗してしまうでしょう。集まった財源を、県ではなく市町村に渡すしくみとなっている訳もよくわかりません。

「森林環境税」には、環境とか、森とかいう言葉は一応入っていますが、実質は無意味な「林業振興税」に使われるだけになるのではないかという心配があります。

時代がすっかり変わっているのに、もはや需要もなく日本の山に取り残された哀れ膨大なスギ・ヒノキ人工林の維持や再造林を進めるための「林業振興税」なら、まっぴらごめんです。人工林の2割間伐などしても、5年もたてば残された木々が成長して、また内部が真っ暗で死んだ山になってしまいます。税金の無駄遣いです。

森と林は全く別物です。一緒にして森林としてしまうから、わけがわからなくなるのです。

今、日本がしなければならないのは、今後も林業として需要や利用が期待できるスギ・ヒノキの単相林は残したとして、伐り出しが不可能な場所にあったり、もはやバイオマスなどにしか使い道のない、しかも豪雨で崩れやすい針葉樹の単相林を樹種転換し、保水力豊かで野生鳥獣たちが棲める災害にも強い雑木林(=森)を、全生物のために、鳥獣被害に悩む地元の方のために、次世代のために、復元することなのです。そのような「森林環境税」となるよう、熊森は声を挙げていきたいと思います。

この奥山のブナ・ミズナラ林(120ha)にクマは棲めるか?熊森本部が専門家に山の調査を依頼

8月9日、熊森本部調査研究部は、専門家に来ていただき、兵庫県宍粟市にある氷ノ山山系の奥山ブナ・ミズナラ林を調査していただきました。

まず、標高600メートル地点から沢沿いを伝って登っていきました。

(1)魚影が見られない

水量の少ない谷川

小さな川魚は少しはいると思うのですが、周りの山が人工林で埋まっているせいか、谷川の水量も少なく、おそらく水温も高く、確認できるような魚影はありませんでした。(イワナの適正水温は16.8℃まで)

昔のように渓流の水が冷たく水量が多いと、川魚も豊富でクマは年中ここに棲めるそうですが、これでは無理とのことでした。

(2)酸性降下物の影響はない

夏なのに、枯れた葉が少しありました。酸性降下物の影響でしょうか?

先生のお答えは、「酸性降下物による影響であれば、下層植生のみならず同時に多くの樹木も枯れます。しかし樹木はしっかり育っていますから、違うだろう」ということでした。

(3)液果植物がほとんどない山

この山にはなぜか、液果植物であるヤマザクラやウワミズザクラが全くありません。

ミズキやヤブデマリが1本ぽつんと生えているのが見つかりましたが、クマは何本も液果植物が生えている山に来るのであって、こんな1本しかないような効率の悪い所には来ないそうです。

案の定、ヤブデマリには実がついていましたが、クマが食べに来た形跡はありませんでした。

この山には、熊の餌となるような昆虫もいないし(地球温暖化の影響か?)、クマの春夏の食料はありません。

実のついたヤブデマリは1本あったが・・・

(4)秋の食料

①ヤマブドウ

クマはトチの実を食べませんが、幹の苔のはがれ方で、トチノキにクマが登ったことがわかると教えてもらいました。

トチノキには、葉のない太いツルが巻きついていましたが、上を見上げるとヤマブドウが高い所で葉を広げていました。枯れ木のように見えたツルは、ヤマブドウの生きたツルでした。ヤマブドウは日光のあたる場所にしか葉を付けないようです。

②ブナ・ミズナラ

この山を登って行くと堅果植物であるブナ・ミズナラ林です。凶作でなければ、秋にクマが利用しにくるだろうということです。数年前、ナラ枯れが入って、ミズナラが壊滅するのではないかと心配しましたが、一部枯れただけで今のところ終息した感じです。

(5)若木・稚樹・下草がない

私たちは、この山に若木・稚樹・下草がないことを、非常に気にしていましたが、先生は、林冠が鬱閉(うっぺい)していることを考えると、それほど異常な状況ではないだろうと言われました。

鬱閉(うっぺい)した林冠

木が1本倒れてギャップが出来たら、そこにはさまざまな芽生えが生じるのでしょうか。シカが食べつくしてしまわないでしょうか。

(6)ササが消えたのは、シカではなく一斉開花

沢沿いを3時間ほど登り続け、標高1000メートルあたりで北側の尾根へ上がろうということになり、急斜面を登りました。

斜面には、背丈の低いチシマザサがぽつぽつと広がっていました。

シカがササを枯らしたのか、たずねてみました。日本中でシカが犯人にされています。

先生の判定は、一斉開花によるササ枯れであり、自然現象ではないかということでした。

その証拠に、枯死したササは背が高く、緑色のササはどれも枯れたササの根元の地下茎から出た芽でした。

徐々に下層植生が回復していくのではないかと言われていました。

ササの青い葉は地面近くだけで、先端部はどれも枯死している

下層植生がササばかりになると、他の植物が入ってこれなくなるので、これまたよくないそうです。

下層環境も多様性が必要です。

<先生のこの山の評価>

「ドングリなどの堅果類等、秋の食糧になるものはあるが、全体的に、クマの夏の食糧となる液果類の樹木が少なすぎる。たとえば、ヤマザクラやウワミズザクラの実はよくクマが食べるが、この山にはそういった液果類の樹木がほとんどない。川魚もほとんどいない。兵庫県ではクマの数が爆発的に増加していると聞くが、奥山にクマが生きていくための充分な食糧がないのに、増えられないだろう。クマがこの山に棲みつくことはできない。秋に利用するだけだろう」

(熊森から)

ブログでは主な事しか書けませんでしたが、専門家の先生に来ていただいて多くのことを学びました。内部資料には、もっと多くのことを残しておきたいです。

この山のふもとの集落のおばあさんたちが、「むかしは谷川に30センチくらいのヤマメがたくさんいて、女でも手づかみできたよ」と以前、教えてくださったことが思い出されました。そんな川があれば、クマは年中この山に棲めたのかもしれません。戦後の拡大造林政策によって、どこの谷川も水量が激減です。スギやヒノキばかり植えられたことによって、クマたちは直接、食糧を失っただけでなく、川魚という貴重な食料も失うことになったのです。

この自然の山に液果植物がほとんどない理由は、よくわかりません。理由を思いつかれた方は教えてください。自然界の事は、人間には永久にわからないことでいっぱいですが。

東中国山地にある兵庫県では、兵庫県森林動物研究センターの研究者(当時、兵庫県立大学准教授、現在、株式会社 野生鳥獣対策連携センター代表取締役)が2011年春、ベイズ推定法を用いてクマが爆発増加したと発表しました。私たちには、推定過程がよくわかりません。集落でのクマの目撃が増加したこともあって、兵庫県はクマ狩猟を再開しただけではなく、現在、積極的にどんどんクマを有害捕殺しています。

山すそに、クマが大好きな糠入りの罠をシカ・イノシシ用として大量に設置したことも、クマの目撃数や錯誤捕獲が激増した原因の一つではないかと私たちは思うのですが、兵庫県は情報公開を請求してもほとんど非公開回答なので、県民としては訳が分からなくなります。

一方、西中国山地では、生息推定数は微減とされ、奥山のクマの生息密度が低下していることが分かった(ドーナツ化現象)として、狩猟も禁止されたままです。熊森の自動撮影カメラから、兵庫県もドーナツ化現象を引き起こしていることはまちがいありません。

中国山地の東と西、なぜこれほどまでに結論が違うのでしょうか。

8/3記者会見 奈良市D地区シカ捕殺計画は無用の殺生 農家のためシカのため防鹿柵強化で対応を

8月1日、熊森本部は奈良県荒井正吾知事に、

奈良市D地区のシカ捕殺計画を中止し、予算は防除強化に

という要望書を提出しました。

そして、8月3日、森山会長、本部スタッフ、奈良市会員らは奈良県庁記者クラブを訪れ、1時間の記者会見を行いました。

熊森の考えを説明する森山会長(奈良県庁)

記者会見には多くの記者さんたちがご出席くださり、みなさん熱心に聞いてくださいました。

奈良では、テレビニュースやいくつもの新聞記事にしていただけました。

1時間話を聞いてくださった記者さんたちが、20年間自然保護を研究し実践してきた熊森の主張に一理あると思われたから、報道してくださったのだと思います。思い付きだけの浅はかな意見であれば、バカにして誰も記事にしないでしょう。

しかし、報道内容は結論だけの簡潔なものであったため、よくぞ言ってくれたという声と共に、シカ被害に苦しむ農家のことも考えず、無責任な発言をするな、シカ柵代金は熊森が全部出せなどという非難の電話、メール、FAXも計数件本部事務所に入りました。

結論だけ聞いてすぐに反発するのではなく、根拠も知ってから意見を言う習慣が、お互い必要だなとつくづく思いました。自分の全く知らない事実に基づいて相手が発言しているのかもしれないのですから。

<熊森発言の根拠概略>

●無用の殺生は良くない

D地区のシカ120頭を殺しても(箱罠に捕獲後、高圧電流を流してシカを殺すそうです。猟友会に予算付け済)、農作物被害は減りません。

なぜなら、隣接する京都府など、周りからすぐに他のシカが移動してくるので、やがて元の木阿弥になります。

そうなれば、来年は、もっと多く殺そうということになるでしょう。

こうしてシカ捕殺の泥沼にはまっていくのです。

C地区の鹿も殺すことにしようと、エスカレートしていくでしょう。

そのうち、B地区のシカも、A地区のシカもと、殺しがどんどんエスカレートしていくかもしれません。

そうなれば、世界中からやってきて奈良にお金を落としてくれている観光客が激減するかもしれません。

そんなことになったら、その時には反対すると言っても、戦争と一緒で、いったんエスカレートし始めると止めることが難しくなります。

せっかくこれまで1頭も殺さずに来たのですから、何とか当面、奈良だけでもこの伝統を守ってほしいです。

大量捕殺を終えて、やれやれと思って手を緩めたら、シカはまたすぐに元の数に戻ってしまいます。

「シカ殺せ」と言われている人たちは、無用の殺生になってもいいから殺したいのでしょうか。

そんな人はいないはずです。

・もういい加減に、人間にはワイルドライフ・マネジメントなど不可能なことに気づこう

今、西洋思考の一つである「人間による野生動物の※頭数調整」が、国策として全国で展開されています。

(※1999年当時の環境庁が、日本中の自然保護団体の反対を押し切って、西洋の自然観を良しとする研究者たちの提案を受け入れ、導入したもの。それまであった有害駆除と違って、農作物被害を出していない個体でも、頭数調整名目で殺すことができるようになった。人間一体何様なんだ)

この手法では、絶滅させない限りは、激減するまでシカを殺しても、捕殺の手をゆるめるとやがて元の数に戻ってしまいます。

本当に、残酷なだけでばかげています。人間には野生動物の頭数調整など、自然界のコントロールは不可能なのです。

日本の山をスギだけの単一造林にしたつもりが、自然に反していたため、大雨のたびに山がどんどん崩れて自然林に戻ろうとしています。これと同じです。植物も動物も、人間が手を入れるのをやめたら、自然に戻ってしまうのです。

熊森は、奈良のシカだけを殺すなと言っているのではなく、野生動物の頭数調整など人間には不可能だからやめようと言っているのです。野生動物は環境収容力に生息数を合わせます。しかし、それ以上は増えません。

奈良公園の野生ジカ(A地区に相当)は、奈良の鹿愛護会によって、毎年、生息数が数えられています。

これは貴重なデータです。若草山の上など、シカに入られては困るところには、シカ柵が設けられており、シカは入れません。

・全ての大型野生動物と共存してきた祖先に学ぶ

私たちは歴史のある国に生まれたのですから、野生種を大量に絶滅させてきた西洋の人間中心文明ではなく、見事、野生動物たちと共存してきた祖先から、棲み分けや被害防除対策を学ぶべきです。

先祖は土や石を積み上げ、徹底したシシ垣で対応してきました。

参考文献「日本のシシ垣」(イノシシ・シカの被害から田畑を守ってきた文化遺産)

著者:高橋春成(奈良大学教授)

奈良では、田畑の周りをロの字型人家でびっしり囲う等、とにかくシカを殺さないでシカと共存するための知恵をたくさんひねり出してきました。民族の素晴らしい知恵です。誇りです。

私たち子孫も、平成のシシ垣造りで対応すべきです。

祖先の、明治になるまで1200年間出続けていた殺生禁止令や、輪廻の思想などもすばらしいと思います。

今度、生まれ変わってきた時、自分がシカだったらと考えてみたら、むやみな殺生などできなくなるはずです。

・金網の防鹿柵でシカ被害は防げる

もちろんこの結論に至るまでは、私たちは兵庫県を中心に長年現地調査を行い、シカ被害に苦しむ農家とも随分話し込んできました。そして、私たちの提案は、しかるべき農家のみなさんから賛同を得ています。

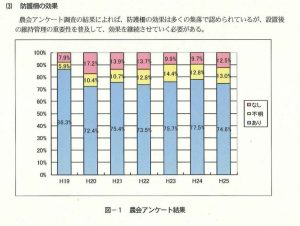

以下のグラフ「防鹿柵の効果」は、兵庫県のシカ管理計画(兵庫県庁作成)から転載したものです。

この農会アンケートによると金網柵を張ることで、8割前後の農家がシカ害を防ぐ効果があると答えています。ある集落で金網柵の負担額を聞いたところ、集落負担は1割で、補助金が9割出たということです。(兵庫県では、何キロも金網を張って、集落を田畑ごと囲んでいるところがいくつかある。)

奈良の農家の方も、ノリ網はだめだが、きちんとした金網柵なら、シカから田畑を完全に守れると証言されていました。

2007年に「鳥獣被害防止特措法」が国会を通って、被害防止に多額の国家予算がつくようになりました。

奈良D地区のある農家の方は、奈良県も他府県並みに、防鹿柵に補助金が付くようにしてほしいと言われていました。そうであるなら、奈良県も兵庫県並みに防鹿柵に補助金が付くようにしてあげればどうでしょうか。

・他生物の生命を尊重する文明しか生き残れない

私たちが、環境省が進める頭数調整という国策に反対するのは、このような人間中心主義、経済第一、科学盲信の上に成り立つ近代文明が、人間を生かしてきた地球環境を破壊し、人類を破滅に導くものであることを感じているからです。

平成になってから、奈良県庁には奈良市D地区の農家から、シカに対する要望書が3回出ました。

シカ被害に悩みながらも、いずれにの要望書にも、シカ捕獲やシカ捕殺の言葉はないそうです。

これが、奈良の心だと思います。日本文化だと思います。

今回、シカ捕殺を決定したのは行政が集めた専門家による審議会の答申によるものということで、国策推進派の学者たちが出した結論ではないかと思われます。

日本は肩書社会なので、大学教授たちの出した結論が正論にされてしまいますが、原発問題を振り返ってみてもわかるように、専門家とよばれる先生方が出した結論が必ずしも正しいとは限りません。子どもや一般庶民の生物としての本能的な感覚の方が正しいことも多々あるのです。多くの日本国民は、殺生を嫌い、殺さない解決法があればそちらを選ぼうとします。これまで会ってきた多くの動物学者たちは、この反対でした。

最近は地球温暖化で、シカのえさとなる草が青々としている時期が、以前より1年に付き2か月長くなっています。これによって、以前よりシカが多く生きられるようになったという研究者もいます。

戦後の拡大造林のための皆伐による一時的な奥山大草原の出現や、山奥まで張り巡らされた林道、農地化宅地化による草原・湿原の9割消滅、地球温暖化、郡部の過疎化高齢化など、シカを害獣に仕立てたのは、全て人間ではないでしょうか。

この大地は人間だけのものではありません。殺さなくてもいい命までは殺さない。

これは、人間の倫理観として当然の考えだと思いますが、いかがでしょうか。

そして、何よりも、他生物の生命を尊重する文明だけが持続可能な文明なのです。

熊森が、せっかくこれまで殺さずに来た天然記念物奈良のシカを殺さないようにしようという理由は他にもまだまだありますが、長くなったので、今回はとりあえず、ここで終えます。

●奈良のシカを市民が守ってきたことを知り感動 6月4日ブログ

●今夏、旧奈良市管理地区で天然記念物のシカの初捕殺が開始されることに疑問 6月4日ブログ

●殺しても鹿害は減らない 予算は防除柵強化に!奈良市D地区訪問 7月13日ブログ

九州豪雨お見舞い 土砂崩れの原因報道を 人工林率福岡県朝倉市87%東峰村86%大分県日田市76%

- 2017-07-08 (土)

- くまもりNEWS

大量流木で被害拡大 深層崩壊でごまかすな 朝倉・日田の土砂災害 テレビ朝日報道ステーション

平野虎丸です。ご訪問ありがとうございます。

・

福岡朝倉市と大分県で発生した大雨による土砂災害の死者は、7月7日現在、死者11名、不明者20名以上と報道されています。犠牲になられた皆様に心よりお悔やみ申し上げます。

・

30年も前から挿し木スギによる土砂災害の危険を訴えてきた者として、申し訳ない気持ちでいっぱいです。

こういうことが二度と起こらないように、毎年土砂災害が発生するたびにブログなどで書いてきましたが、マスコミが土砂災害の専門家と称する大学教授の間違った解説を報道し続けるために、何時まで経っても、挿し木スギによる土砂災害の犠牲者をなくすことが出来ません。

残念です。

土砂災害による死者は90%減らすことができるのです。

土砂崩れの原因さえ知っていれば・・・。

・

7月7日のテレビ朝日「報道ステーション」をみていたところ、今回の災害は「流木が被害を拡大した」として、、九州大学元教授(河川工学)である橋本氏が大量流木の原因を「地下水の影響による深層崩壊」と説明されていました。

説明も間違っていますが、使用された図も間違っていました。

実際は根のない挿し木が崩壊しているにもかかわらず、描かれていた図は広葉樹でした。

樹木の種類も実生か挿し木かも分らない大学教授や司会者では、真実は不明のままです。

土砂災害を「大雨による深層崩壊が原因」として終わらせていては、国家の無責任な植林はいつまでも続き、植林による国民の犠牲もなくなりません。

土砂災害の専門家としてテレビ・新聞で間違った解説をされている大学教授の皆さんたちと直接話しあいたいと思います。

土砂災害から国民の生命と財産を守るために。

兵庫県野生動物管理計画案(くまもり解説編) その②

- 2017-02-19 (日)

- くまもりNEWS

兵庫県動物管理計画案は、人間勝手で残酷極まりない野生動物大量殺害計画案です。

(資料)兵庫県野生動物管理計画案 (約200ページ)

背景には、野生動物たちに農作物を荒らされるなどの被害が増大して、地元の皆さんが悲鳴を上げておられるという問題があります。

このような問題が起きた最大の原因は、戦後の拡大造林政策や国土総合開発によって人間が野生動物たちの生息地を奪ったことです。

クマたちの森は、多くが動物の棲めないスギやヒノキの人工林に変えられ、今や林業低迷によって放置されて大荒廃しています。

シカたちの生息地であった草地や湿地は、農地開発や宅地開発で人間に取り上げられてしまいました。

それ以外の原因として、エネルギー革命による里山放置で里山が藪化していることや、工業立国をめざす国の政策により、農林水産業に従事する人が激減して過疎化・高齢化が進み、郡部における人間側の野生動物対応力が弱まっていることなどがあります。また最近では、大気汚染や温暖化など、人間の地球環境破壊による地球規模の森林劣化が著しく、野生動物問題を引き起こしている原因は、すべて人間側にあります。

野生動物は、もう一つの日本国民であり、私たち人間の生存基盤である豊かな自然の貴重な構成要素です。彼らが存在してくれることによって、私たちは生かされており、どれだけ心身ともに恩恵を受けているか、はかり知れません。今後もこの国で私たち人間が生きていくためには、大型野生動物たちと国土を棲み分けて共存していかねばなりません。

郡部の人たちを悩ましている大型野生動物による被害問題を解決するために、まずしなければならないのは、かれらの生息地を復元・再生してそちらに戻ってもらえるようにすることです。次に、人間の所に来ないように柵などで被害防止対策をとることです。野生生物の生息数は自然界の法則によって増減を繰り返しますが、そんなことは人間が関知すべき問題ではありません。ただし、人間の所に出てきたときは、追い返さねばなりません。

というわけで、私たちが野生動物問題に対してとらねばならない対策は、

生息地保障と被害防除対策の強化です。

ところが、兵庫県野生動物管理計画案では、現在の野生動物被害増大の原因は、野生動物たちの生息数が増え過ぎたことにあり、増え過ぎた原因は、ハンターが減ったからであるとしています。(熊森は、この原因特定がまやかしでありまちがっていることを、これまでブログで何度も指摘しています)

というわけで、兵庫県野生動物管理計画案では、絶滅しない程度に野生動物を大量殺害することが対策となっています。よって計画案の中心は、現在の野生動物の推定生息数と、適正数の計算、年度ごとの補殺数、ハンターの数です。数字ばかりが並んでいます。

管理計画という行政言葉は、殺害計画という意味です。

この計画案では、野生動物の存在は人間にとって害であり、具体的な被害が次々と表示されています。一方、かれらの存在益についての具体的な表示はゼロです。

被害防除については少し触れられていますが、生息地保障に至っては具体的な記述は皆無状態です。

かつて、人間が野生動物を管理することによって「野生動物の数を限りなくゼロに近く一定数にしたい」と言われた行政マンがいましたが、自然というものがどういうものか全くわかっておられません。野生動物管理思想は、野生動物の命の尊厳が全くわからない人が考え出した実現不可能で異常な残虐手法です。ナチスの思想の野生動物版です。ふつうの人なら、聞いただけでぞっとすると思います。神様でもない人間が、人間の力では把握することなど不可能な生息数を推定し、かれらの適正生息数を勝手に決め、それ以上は殺すことにするなど、もはや人間は悪魔でしかありません。これらの計画案は、人間のおごり以外の何物でもなく、人間が浅知恵で自然界の絶妙のバランスに手を入れることで、日本の自然を台無しにしてしまう亡国計画案です。

日本福祉大学の山上俊彦教授も指摘されていますが、生息地保障をしないこのような計画は、国際法である「生物多様性条約」(日本は1993年に外務省が締約)に、大きく違反するものです。

以下は、平成27年度、兵庫県で殺害された野生動物の数と、最新生息推定数です。(兵庫県発表)

殺害数 最新生息推定数

クマ 18頭 897頭

サル 66頭 1000頭

シカ 45569 頭 13万頭

イノシシ 約2万頭 6千~1万5千頭

アライグマ 4795頭 ?

全種に関して、今後も大量殺害を続けていく兵庫県野生動物管理計画案です。

平成28年度、兵庫県はクマが940頭に爆発増加したと推定し、20年ぶりに狩猟を再開し140頭のクマを獲ろうとしました。結果、狩猟されたのは4頭のみ。940頭に爆発増加の推定が間違っていたことが証明されました。

サルは、群れを作り生息数がかなり正確に数えられる例外的な動物です。兵庫県では全ての群れに発信機を付けて群れの動きを把握しており、群れの中のオトナメスが10~15頭を超えないことを目標にしています。超えた分は毎年射殺しています。家族愛の強いサルのことです。家族の悲しみはいかばかりかと思われます。

イノシシに関しては、かなり数を減らしてきています。イノシシは、兵庫県では肉が高く売れるので、獲りたいハンターも多いはずです。年間捕殺数2万頭、残り推定生息数が最大1万5千頭なら、もう、捕殺している場合ではないと思います。早急に捕殺を止めるべきでしょう。

なぜ次年度も管理対象(=殺害対象)なのか、理解に苦しみます。

アライグマなどの外来種に関しては、もう完全に無用の殺生になっています。わたしたちの税金は、現在、100%、外来種の根絶殺害のみに使われており、被害防除には使えないようになっています。繁殖力が強いので、殺しても殺しても、すぐまた環境収容量に見合う数に戻ってしまっています。

(以下、アライグマの補殺数変化表をご覧になってください)

年度 アライグマ捕殺数(頭)

平成16年度 99

平成17年度 361

平成18年度 2100

平成19年度 2779

平成20年度 3133

平成21年度 3281

平成22年度 3999

平成23年度 3145

平成24年度 3407

平成25年度 4136

平成26年度 5121

平成27年度 4795

捕殺数が減る気配は全くありません。

このような状況では、殺され続ける外来動物の命が無駄なだけで、何ら問題解決になっていません。また、このような外来動物の根絶殺害は、生命軽視の風潮を生み、人間社会にも大きなマイナスとなります。

大変残念ではありますが、いったん野で繁殖した外来動物を根絶することは不可能なので、根絶殺害ではなく、アライグマの侵入する屋根裏の穴を閉じたり、田畑にアライグマ用の電気柵を張ったり、被害防除に税金を使っていただく方が賢明です。今の状態では、外来種捕殺業者が毎年もうかって喜ぶだけです。

次回、その③では、国民の皆さんに声を上げていただきたいことを書きます。

森の中にあれだけあったササを、シカが食べ尽くせるはずがない

- 2016-11-21 (月)

- くまもりNEWS

幾つかの山で、原生林の中にびっしり生えていた人間の背丈より高いササが、消えてしまいました。

一般に、シカが下層植生を過採食したことにされています。

2000年以降、上の写真のような光景を見られた方も多いと思います。

見渡す限りのササが枯れていますが、犯人がシカであるはずがありません。

そもそもササがびっしり生えた原生林が残っていたら、草原の動物シカはササにはばまれて奥まで採食に入れなかったはずです。

ササは、数十年に1回の一斉開花や、地球温暖化による休眠解除後の凍害によって、今、一気に特定場所で大量に枯れています。

ササには地下茎がありますから、本来は地上部が枯れても、やがてまた復活します。しかし、現在、そのような場所にはシカが入り込んでしまっているので、地下茎から出てきた少しの若葉をシカが食べてしまいます。よって、シカよけ柵の内側しか、ササは復活しません。

熊森を指導してくださっている研究者の一人は、大学で習った森林生態学は、もはや成り立たないと言われます。人間活動によって、現在、自然界ではありえない事態が山で進行しており、森が今後どう遷移していくのか、さっぱり予測できないそうです。

すべてをシカのせいにしている研究者がいますが、そもそも、シカを山奥へと導いたのは、戦後の拡大造林です。奥地の原生林を大規模皆伐したことや林道開設によって、シカは自由に奥地まで楽々と移動できるようになりました。皆伐跡地には草が生え、シカの豊かな餌場となって、シカ数を増やしました。

現在の、シカ問題、クマ問題、森林の下層植生消失問題、困った事態を引き起こしたのは、みんな人間なのです。私たちは、自分たち人間がしでかしたことを棚に上げ、野生動物を悪者に仕立て上げて、殺して食べる事ばかりを、行政やマスコミを使って進めている兵庫県森林動物研究センターの研究員に、問題を感じています。行政の任命責任が問われます。

ホーム > 検索結果