くまもりNews

奈良市D地区のシカ1頭捕殺して解体 一線を越えた奈良県 神鹿文化への冒涜 防鹿柵補助予算0円、シカ捕殺予算2000万円

8月17日、奈良市の東里地区で、見回りをしていた猟友会のメンバーが、罠にかかったおとなのオス鹿、1頭を発見しました。

奈良県は、捕殺されたシカの胃の内容物などを調べ、生態の調査に生かすとして、猟友会に即解体を依頼しました。(調査業者は未定で、今後入札を掛けるそうです。それまで解体部位は冷凍保存されます)

猟期が始まる11月中旬まで、120頭をめざしてシカ捕殺が続けられます。

これまで奈良市一円のシカは国の天然記念物に指定され、「神の使い・神鹿(しんろく)」として保護されてきました。

いわゆる「奈良のシカ」が捕獲されたのは、60年前に、天然記念物に指定されて以降、初めてです。

(熊森から)

このような捕殺の流れを全国に広めてきたのは、野生動物の科学的・計画的管理を標榜する西洋思考のワイルドライフ・マネジメント派の研究者や彼らと繫がっている業者です。(他の分野での西洋文明の良さはもちろんありますが、こと野生動物との共存に関しては、大量絶滅させてきた西洋の自然対応をまねてはなりません。自然は人間の頭で考えた科学の力でコントロールできるような簡単なものではありません。)

彼らは大学教授などの立派な肩書を使って行政に取り入り、賛同してくれそうな人達ばかりを集めてもらって検討委員会を立ち上げ、その答申として捕殺を行政に進言して実行させるのです。

そういうわけで、今回も、「奈良のシカ保護管理計画検討委員会」で、シカ捕殺に反対した委員はゼロでした。

こういうのを、世間では「出来レース」と言います。

一般に、首長や行政担当者は最初は捕殺に抵抗を示しますが、専門知識がないので、偉い先生方から、早く殺さないとシカが無限に増えると脅されると簡単に洗脳されていきます。(実際は、野生動物は環境収容力以上に増えられません。現在のシカ問題は人間が引き起こしたもので、昔のように棲み分けを復活させることが必要です)

こうやって、多くの心優しい日本人の思いとは違う残酷な方向に、物事がどんどん進んでいきます。

奈良県は、天然記念物のシカを殺すという一線をついに超えてしまいました。

戦争と同じです。一線を超えるともう止められなくなり、市民は、何かおかしいと思いながらも、声を挙げられなくなっていくのです。

そのうち、C地区のシカも個体数調整しようとなって行くでしょう。B地区、A地区・・・

しかも、死体をねんごろに葬るのではなく、データをとるためとして、即バラバラに解体しました。

祖先が1300年間守り通してきた奈良の神鹿文化への冒涜です。

研究者は論文が書けるし、業者は毎年仕事が入っていいことばかり、きっと喜んでいる事でしょう。

まるで、利権構造です。

シカ被害を減らす目的と言いながら、いつの間にか目的がすり替えられています。

全国どこでもこうです。

120頭のシカを殺しても、胃内容のデータをとっても、農作物被害軽減になどには全く結びつきません。

新たなシカが移動して来るだけです。

今年度のシカ柵補助金を調べてみました。

何と、奈良県から奈良市農家へのシカ柵補助金はゼロです。(奈良市からの補助金は970万円)

ちなみに、シカ120頭捕殺のために、奈良県から猟友会や大阪に本社のあるコンサル会社に、計2000万円が予算計上されています。

この2000万円をシカを殺すことではなく、D地区のシカ柵を強固にすることに使った方が、シカ害は確実に減ります。

こんなおかしなことが許されていくのは、国民が声を挙げないからです。

ネットで調べてみたら、2012年度にも、奈良県がシカ捕殺に乗り出そうとしたことがあることがわかりました。

(以下、当時のj-castニュースより)

担当部署である奈良公園室などに100件以上、「シカを駆除するな」「撃つな」といった抗議電話が殺到し、業務に支障を来した。電話は日本全国からかけられ、「地元はシカを害獣として殺してしまうが、奈良だけは守ってくれると思っていた」といった内容もあり、凍結にいたった。担当者は、「奈良公園内のシカが殺されることはない」と断言。そして、公園周辺の「人とシカとの共生」について、外国人観光客らから「人と自然との共生が残っている素晴らしいもの」と評価されていると強調し、「これまで1000年続いてきた。これから1000年も続けていきたい」と話した。

熊森は、当時の担当者は、 普通の人間の感覚で 、専門家と言われる人達よりもすごくまっとうで正しい判断をされたと思います。

p.s 8月25日現在のシカ捕殺数3頭。

大人になったりりしい「とよ」 8月17日、冬籠り前の食い込み期に入っていることが判明

- 2017-08-18 (金)

- くまもりNEWS

「とよ」オス7才は、青年期を脱して、今や凛々しい大人に成長しています。

1日に何十回もプールに入る「とよ」

その割に、大好きなプールにカエルが卵を産んだときは、気味悪がってプールに入れなくなるなど、クマ独特の怖がりの一面はしっかりと保っています。

この間の「とよ」のことは、日本奥山学会誌Vol5(定価500円)に、日本熊森協会調査研究部員が、「野生ツキノワグマの飼育からわかった行動と食性」(2015年~2017年)という題で研究発表したことをまとめています。

日本でこの本だけという、クマを飼った者にしか研究できないおもしろいクマの生態新発見でいっぱいです。日本奥山学会誌Vol5をまだお買い求めておられない方は、ぜひご注文ください。クマに関心のある者にはたまらない内容です。(p12~p31)おすすめです。

日本奥山学会誌Vol5

今年の「とよ」の話題としては、何と言ってもお世話隊に心をどんどん開いてきたことです。

以前のようにお世話隊を威嚇したり、お世話隊を見て常同行動をすることもなくなりました。

大変慎重で臆病なクマですが、学習能力は高いのです。

のんびりとくつろいで、金網をよじ登ってひさしの上で休んだり、お世話隊の真横で安心して食事をしたり、プールに入りながら、すぐ横にいるお世話隊の人達を眺めたりするようになってきました。(この変わりよう!)

ひとりでくつろぐ時にしていた行動を、お世話隊の目の前でもするようになった

お世話隊の横でも安心して食事をするようになった

プールにつかりながら、お世話隊をのんびり見ている「とよ」

本当はクマも、人間となかよくしたいのだと思います。金太郎物語のように。

人間が殺しに来るから、クマは、人間から逃れようと、人間をはたいたり噛んだりするようになったのだと思います。

人間に殺されそうになっても、無抵抗でしかおれない弱い動物もいます。

クマは人が素手で闘えば、人間より強い動物です。

人間が調子に乗って森を破壊し尽くしてしまわない為には、森にはクマが必要です。

クマに人間は必要ありませんが、人間にはクマが必要なのです。

しかし、8月17日にお世話に訪れると、「とよ」の様子がすっかり変わっていました。

この日、最高気温は32度、最低気温は23度でした。

冬籠り前の食い込み期が始まったようです。

これまであんなに大好きだったキウイやブドウなどの液果フルーツではなく、堅果フルーツのクルミを欲しがります。

そしてなんかとても落ち着かない様子です。イライラしてるようにも見えます。常同行動も始めました。

当分は傍に寄らないようにしようと思います。

何が欲しいのかわかりません。人間が飼育することには限界がありますが、しかたがありません。

春、冬ごもり明けにはけっこう太っていた「とよ」ですが、今はかなりやせています。

8月17日の「とよ」

自然界ではこの時期、クマは青いドングリやまだイガの青いクリを食べるのでしょうか。

そのようなものは入手できないので、私たちはひたすらドングリの実が落ち始める10月を待ち続けます。

クヌギやアベマキのドングリが落ち始めたら、会員のみなさん、集めて本部に送って下さいね。

お世話隊のみなさん(ボランティア)

お世話隊のみなさん、いつもありがとうございます。

「とよ」の飼育に必要な経費は、「くま保護基金」から出させてもらっています。

「くま保護基金」にご寄付くださったみなさん、本当にありがとうございます。

「くま保護基金」は1年後には、会費とは別に会計報告をさせていただきます。

太郎と花子の獣舎、ペンキ塗りでよみがえる 2頭とも大変元気

- 2017-08-18 (金)

- 和歌山県 | 太郎と花子のファンクラブ

和歌山県生石高原のツキノワグマ太郎(28才)と花子(27才)、どちらも大変元気です。

山田さん一家、くまもり和歌山県支部、くまもり本部、くまもり南大阪地区、くまもり京都府支部、みんなで大切にお世話しています。

ちなみに、ウィキペディアのツキノワグマの項のクマの写真は花子ちゃんの写真です。

6月26日、お世話隊とのふれあいを心待ちにしてくれている花子

7月23日 大好きな丸太を抱く太郎(伸び過ぎた爪が見える)

お世話係として心配しているのは、2頭共に伸び過ぎた爪です。

動物園のクマたちは、床がコンクリートのため、爪がすり減ってしまうという問題が生じます。

太郎と花子は反対で、高齢と共に爪が伸び過ぎて円形になってきました。

ネコさんのように、爪切りで切ってあげることもできず、はたまた、巻いてきた爪が手足の肉にくい込むことを防ぐ手だてもなく…今後が悩ましいです。

夏はどちらもプールですね。2頭向き合ってプール入り

イノシシも元気です。

お世話隊の皆さん、いつもありがとうございます。

お世話隊ボランティア

27年間使用し、サビが目立つ獣舎

7月23日、獣舎のペンキ塗りが控えていましたが、この暑さです。お世話隊のみなさんで、天井に日よけをかけてきてくださいました。

8月13日に行くと、獣舎のペンキ塗り変えが終わっていました。獣舎は、新品のようにピカピカです。和歌山県庁さん、ありがとうございました。

まだまだ暑いので、黒布の日よけを掛けてきました。これで獣舎内も快適です。

次回は日よけをもっと追加してやる予定です。

毎年、太郎と花子のファンクラブにご寄付くださっているみなさん、本当にありがとうございます。

おかげで、私たちも余裕で大切に世話し続けられます。2頭にはおいしい物をどっさりあげています。

幸せな動物たちを見ていると、見ているこちらの人間まで幸せな気分になってきます。

山中のくくり罠にかかった子グマを見ていた猟友会員、母グマにかまれ重傷 子グマを母グマの目の前で射殺

- 2017-08-16 (水)

- _クマ保全

以下、 8月16日朝日新聞ヤフーニュースより

16日午前6時10分ごろ、長野県信濃町大井の山中で、近くに住む猟友会所属の建設作業員、島田輝明さん(60)がクマに頭などをかまれたと、島田さんの友人から119番通報があった。長野中央署と長野市消防局鳥居川消防署によると、島田さんは、頭から顔にかけて複数回かまれて重傷を負い、長野市内の病院に搬送された。

島田さんはイノシシを捕獲するため山中にワナを仕掛けていて、ワナ(熊森注:くくり罠)にかかった子グマ(体長約75センチ)の様子を見ていたところ、母親とみられるクマが現れ、かまれたという。

島田さんは近くの道路まで逃げ、友人に電話した。

信濃町産業観光課農林畜産係によると、猟友会や町職員が現場に駆けつけた時、子グマは助けを求めて鳴き声を上げ続け、親とみられるクマは、逃げ去らずに興奮状態にあった。猟友会が子グマを殺処分すると、親とみられるクマは姿を消したという。

同係は「クマを落ち着かせるため、子グマの鳴き声を止めなければならず、殺処分せざるを得ない状況だった。近くに人家もあり、子グマが成獣になった時、再びこの場所に現れ、人を襲うなどする危険性も高いと判断し、猟友会などと話し合って殺処分を決めた」と説明している。

(熊森から)

信濃町産業観光課農林畜産係の主張は無茶苦茶で認められない。

それにしてもクマにとっても人にとっても何と悲惨な出来事であることか。

原因は何か。

棲み分けが出来ていない。

肥沃な平地はすべて人間が取った。

であるなら、山中は野生動物の国である。

それを認めないというのであれば、共存などもはやできない。

生物多様性条約批准国としては、山中に罠を掛けることをやめなければならない。

今回の悲惨な事件の原因は人間が作ったことを、忘れてはならない。

子グマをすぐに罠から外して逃がしてやるべきだった。

箱罠と違って、くくり罠は外しにくい。

そんな罠を山中に掛けるべきではない。

子グマが誤捕獲されたらどうなるか、当然考えておくべきだった。

9月3日(日) 今年最後の皮むき間伐フェスタ開催!

- 2017-08-16 (水)

- _奥山保全再生 | _環境教育 | お知らせ(参加者募集) | くまもりNEWS

皮むき間伐は、樹木が水分をたくさん吸い上げる4月中旬~9月中旬までが一番やりやすくて、気持ちよく皮が剥けます。ということで9月3日(日)に今年最後の皮むき間伐イベントを実施します。

スギやヒノキの皮を剥いて、人工林を間伐する皮むき間伐。夏休みが終わった後のビッグイベントに是非ご参加下さい!

9月3日(日) 9:30現地集合

実施時間:10:00~16:00

集合場所:酒井公民館(兵庫県三田市酒井212-2)

内容:皮むき間伐、森の紙芝居、ネイチャーゲーム、ロケットストーブで炊き出し体験

参加費:ひとり600円(昼食のカレー代・保険代)

持ち物:帽子、飲み物、動きやすい服装、雨具、マイ食器(コップ・お皿・スプーン・はし)

当日連絡先090-1508-8979

Facebookイベントページはこちら

西日本のツキノワグマの遺伝的多様性が減っている(2017年、国立研究開発法人森林総合研究所研究紹介より )

- 2017-08-16 (水)

- _クマ保全

論文名

Loss of allelic diversityin the MHC class II DQB gene inwestern populations of the Japanese black bear Ursus thibetanus japonicus(ツキノワグマの西日本個体群におけるMHC遺伝子の多様性低下)

著者

石橋 靖幸(北海道支所)、大井 徹(石川県立大)、有本 勲(白山ふもと会)、藤井 猛(広島県庁)、間宮 寿賴(富山県自然博物園)、西 信介(鳥取県林業試験場)、澤田 誠吾(島根県中山間地域研究センター)、田戸 裕之(山口県農林総合技術センター)、山田 孝樹(四国自然史科学研究センター)

掲載誌

Conservation Genetics、Springer、2016年10月

内容紹介

西日本の3つのツキノワグマ地域個体群(西中国山地、東中国山地、四国)は、レッドデータブックで「絶滅のおそれのある地域個体群」に指定されています。これまでの研究から、これらの個体群では、本州中部~東北地方の個体群と比べて、MHC(主要組織適合遺伝子複合体)というタンパク質を作る遺伝子の多様性が低いことがわかっており、過去に著しく個体数が減少したこととの関係が指摘されています。

今回、私たちは新たに2001~13年に集めたツキノワグマのDNAサンプルを調べ、少し古い年代のサンプルを用いた先行研究と多様性を比べました。その結果、3つの地域個体群や近畿北部の個体群では、先行研究で低い頻度で見られた遺伝子のタイプ(対立遺伝子)の多くが無くなり、多様性がさらに低下していることがわかりました。歯の年輪を調べたところ、私たちのサンプルは1980年代のなかば以降に生まれたクマに由来するものでした。したがって、今回見られなかった対立遺伝子はその頃までに消失したことがわかりました。

1980年代以降の保護活動により西中国や東中国個体群では個体数は増えつつ(熊森疑問:戻りつつと表現すべきではないのか)ありますが、それに対して遺伝的な多様性はかなり低下していることが明らかになりました。MHC遺伝子の多様性が低い個体群では、免疫機構が認識できないタイプの病原体による伝染病が蔓延するおそれがあります。この結果は今後これらの地域個体群を健全に保全するために必要な対策に活用されます。

(熊森から)

MHC遺伝子というのは、免疫をつかさどる遺伝子です。

上の論文によると、この遺伝子の研究から、西日本の3つのツキノワグマ地域個体群(西中国山地、東中国山地、四国)は、過去に著しく個体数が減少したことがわかるそうで、現在遺伝子の多様性はさらに低下しているそうです。

そんな中で、兵庫県が昨年からハンターに、「クマ狩猟を楽しんでください」と、クマ狩猟を再開しています。この間違った政策を、どう正当化されるおつもりでしょうか。

今、兵庫県がすべきことは、棲み分け復活をめざして、奥山人工林を動物が棲める自然林にもどすことです。これ以外にないはずです。

現在、ワイルドライフ・マネジメントと称して、厳しい自然界でひとり生き抜いている野生動物たちの命を、人間が好き放題殺してもてあそんでいます。(人間、お前一体何様なんだ?)

もはや異常な精神状態といえるでしょう。

「まっとうな声」を、気づいたひとりでも多くの人が上げねばならない時だと思います。

人間が、他生物の生命の尊厳がわからなくなって、本来のやさしさを失い、無用の殺生に走る。

もはや狂気としか言えません。戦争中の殺戮と同種の狂気です。

この奥山のブナ・ミズナラ林(120ha)にクマは棲めるか?熊森本部が専門家に山の調査を依頼

8月9日、熊森本部調査研究部は、専門家に来ていただき、兵庫県宍粟市にある氷ノ山山系の奥山ブナ・ミズナラ林を調査していただきました。

まず、標高600メートル地点から沢沿いを伝って登っていきました。

(1)魚影が見られない

水量の少ない谷川

小さな川魚は少しはいると思うのですが、周りの山が人工林で埋まっているせいか、谷川の水量も少なく、おそらく水温も高く、確認できるような魚影はありませんでした。(イワナの適正水温は16.8℃まで)

昔のように渓流の水が冷たく水量が多いと、川魚も豊富でクマは年中ここに棲めるそうですが、これでは無理とのことでした。

(2)酸性降下物の影響はない

夏なのに、枯れた葉が少しありました。酸性降下物の影響でしょうか?

先生のお答えは、「酸性降下物による影響であれば、下層植生のみならず同時に多くの樹木も枯れます。しかし樹木はしっかり育っていますから、違うだろう」ということでした。

(3)液果植物がほとんどない山

この山にはなぜか、液果植物であるヤマザクラやウワミズザクラが全くありません。

ミズキやヤブデマリが1本ぽつんと生えているのが見つかりましたが、クマは何本も液果植物が生えている山に来るのであって、こんな1本しかないような効率の悪い所には来ないそうです。

案の定、ヤブデマリには実がついていましたが、クマが食べに来た形跡はありませんでした。

この山には、熊の餌となるような昆虫もいないし(地球温暖化の影響か?)、クマの春夏の食料はありません。

実のついたヤブデマリは1本あったが・・・

(4)秋の食料

①ヤマブドウ

クマはトチの実を食べませんが、幹の苔のはがれ方で、トチノキにクマが登ったことがわかると教えてもらいました。

トチノキには、葉のない太いツルが巻きついていましたが、上を見上げるとヤマブドウが高い所で葉を広げていました。枯れ木のように見えたツルは、ヤマブドウの生きたツルでした。ヤマブドウは日光のあたる場所にしか葉を付けないようです。

②ブナ・ミズナラ

この山を登って行くと堅果植物であるブナ・ミズナラ林です。凶作でなければ、秋にクマが利用しにくるだろうということです。数年前、ナラ枯れが入って、ミズナラが壊滅するのではないかと心配しましたが、一部枯れただけで今のところ終息した感じです。

(5)若木・稚樹・下草がない

私たちは、この山に若木・稚樹・下草がないことを、非常に気にしていましたが、先生は、林冠が鬱閉(うっぺい)していることを考えると、それほど異常な状況ではないだろうと言われました。

鬱閉(うっぺい)した林冠

木が1本倒れてギャップが出来たら、そこにはさまざまな芽生えが生じるのでしょうか。シカが食べつくしてしまわないでしょうか。

(6)ササが消えたのは、シカではなく一斉開花

沢沿いを3時間ほど登り続け、標高1000メートルあたりで北側の尾根へ上がろうということになり、急斜面を登りました。

斜面には、背丈の低いチシマザサがぽつぽつと広がっていました。

シカがササを枯らしたのか、たずねてみました。日本中でシカが犯人にされています。

先生の判定は、一斉開花によるササ枯れであり、自然現象ではないかということでした。

その証拠に、枯死したササは背が高く、緑色のササはどれも枯れたササの根元の地下茎から出た芽でした。

徐々に下層植生が回復していくのではないかと言われていました。

ササの青い葉は地面近くだけで、先端部はどれも枯死している

下層植生がササばかりになると、他の植物が入ってこれなくなるので、これまたよくないそうです。

下層環境も多様性が必要です。

<先生のこの山の評価>

「ドングリなどの堅果類等、秋の食糧になるものはあるが、全体的に、クマの夏の食糧となる液果類の樹木が少なすぎる。たとえば、ヤマザクラやウワミズザクラの実はよくクマが食べるが、この山にはそういった液果類の樹木がほとんどない。川魚もほとんどいない。兵庫県ではクマの数が爆発的に増加していると聞くが、奥山にクマが生きていくための充分な食糧がないのに、増えられないだろう。クマがこの山に棲みつくことはできない。秋に利用するだけだろう」

(熊森から)

ブログでは主な事しか書けませんでしたが、専門家の先生に来ていただいて多くのことを学びました。内部資料には、もっと多くのことを残しておきたいです。

この山のふもとの集落のおばあさんたちが、「むかしは谷川に30センチくらいのヤマメがたくさんいて、女でも手づかみできたよ」と以前、教えてくださったことが思い出されました。そんな川があれば、クマは年中この山に棲めたのかもしれません。戦後の拡大造林政策によって、どこの谷川も水量が激減です。スギやヒノキばかり植えられたことによって、クマたちは直接、食糧を失っただけでなく、川魚という貴重な食料も失うことになったのです。

この自然の山に液果植物がほとんどない理由は、よくわかりません。理由を思いつかれた方は教えてください。自然界の事は、人間には永久にわからないことでいっぱいですが。

東中国山地にある兵庫県では、兵庫県森林動物研究センターの研究者(当時、兵庫県立大学准教授、現在、株式会社 野生鳥獣対策連携センター代表取締役)が2011年春、ベイズ推定法を用いてクマが爆発増加したと発表しました。私たちには、推定過程がよくわかりません。集落でのクマの目撃が増加したこともあって、兵庫県はクマ狩猟を再開しただけではなく、現在、積極的にどんどんクマを有害捕殺しています。

山すそに、クマが大好きな糠入りの罠をシカ・イノシシ用として大量に設置したことも、クマの目撃数や錯誤捕獲が激増した原因の一つではないかと私たちは思うのですが、兵庫県は情報公開を請求してもほとんど非公開回答なので、県民としては訳が分からなくなります。

一方、西中国山地では、生息推定数は微減とされ、奥山のクマの生息密度が低下していることが分かった(ドーナツ化現象)として、狩猟も禁止されたままです。熊森の自動撮影カメラから、兵庫県もドーナツ化現象を引き起こしていることはまちがいありません。

中国山地の東と西、なぜこれほどまでに結論が違うのでしょうか。

8月6日 守るべきは、あと十数頭の四国のクマでしょ! 愛媛県支部立ち上げ準備会(於:松山市)

守るべきはパンダじゃなくて四国のクマでしょ!

愛媛県会員たちの中から、四国のクマを絶滅から救うためにくまもり愛媛県支部を結成しようという、うれしい動きが出てきました。

すでに、支部立ち上げ準備が始まっています。

8月6日の松山市での集まりに、本部から森山会長と本部スタッフも参加させていただきました。

本部は、神戸三宮から神姫バスハーバーライナーに乗って、4時間かけて松山に向かいます。

今や、島々は全部橋でつながっています。すごい技術です。

四国山地の人工林率は高率なので、山の動物たちは山で暮らせなくなって悲鳴を上げているはずです。

<四国人工林率>

香川県34%、徳島県63%、高知県66%、愛媛県64%

戦後、見渡す限りスギ・ヒノキが植えられました。

結果、その材は使われているのだろうかと、バスの窓から山々を眺めていました。

しかし、あちこちで人工林が皆伐されていた宮崎県と違って、松山に着くまでの間、1か所の伐採地も見つけられませんでした。

ハーバーライナー沿いでない所で、伐採されているのでしょうか。

四国の山の13%は、国有林です。そのうちの7割が、スギ・ヒノキの人工林にされてしまっています。

国有林を自然林にもどしていただくだけで、クマの絶滅は止められるのではないでしょうか。

注:国有林は、我が国の奥地脊梁山地や水源の森に広く分布しています。戦後、林野庁は、拡大造林政策を展開し、特別会計として林業を企業的に運営してきましたが、海外から安い材が入ってくるようになって経営が行き詰りました。平成24年に成立した法律によって、平成25年から国有林野事業は一般会計に移行されました。(もう、林野庁は、林業で儲けなくても国民の税金で食べていけることに!)

松山に到着して、初めてお会いする会員さんやその友人とすぐに打ち解けました。

お集まりくださった元気なみなさん (松山市)

「守るべきはパンダじゃなくて四国のクマでしょ!」と言われて、おもしろいと思いました。

四国のクマが絶滅寸前といわれて久しく、これまでいろいろな研究者や団体が調査研究に入られています。

ネット検索で「四国のクマ」と入れると、各団体や研究者の膨大なデータが出てきます。敬意を表します。

熊森もずっと気になっていましたが、なかなか手が回りませんでした。

しかし、四国のクマがいよいよ危ないと聞いて、絶滅は何としても止めたい。いてもたってもおれなくなってきました。

熊森に何ができるでしょうか。

愛媛のみなさんが言われるには、「四国の者は、四国にクマがいることを知らない」のだそうです。

四国のみなさんに四国のクマのことを知らせ、みんなで守ろうという流れを市民レベルで作って大きくしていく。

これなら、熊森の得意分野ですからできそうです。すでに熊森紙芝居も2回上演されたそうです。

四国のクマが増えられない最大の原因は、生息地となる落葉広葉樹林があまりにもわずかしか残っていないことです。

国有林を民間が買うことはできませんが、民有林なら熊森も借りたり買い取ったりできます。

スギやヒノキで埋まっている人工林を買い取って自然林に戻していく。これは、熊森が各地で取り組んでいることです。

人工林の自然林化によって、野生動物たちは守られ、人間は水源の森と災害に強い森を手に入れることができます。

熊森に出来ることを何とかしていきたいです。

わたしたちの、四国のクマの絶滅を止めたい気持ちは、誰にも負けません。

愛媛県支部結成は、11月5日(日)午後1時から3時 松山市男女参画推進センターで予定されています。

愛媛県の皆さんはもちろん、高知、徳島、香川の皆さんも、ぜひご家族やご友人を誘ってお集まりください。

赤丸内が今もクマが残っている所(WWFJより)

8/3記者会見 奈良市D地区シカ捕殺計画は無用の殺生 農家のためシカのため防鹿柵強化で対応を

8月1日、熊森本部は奈良県荒井正吾知事に、

奈良市D地区のシカ捕殺計画を中止し、予算は防除強化に

という要望書を提出しました。

そして、8月3日、森山会長、本部スタッフ、奈良市会員らは奈良県庁記者クラブを訪れ、1時間の記者会見を行いました。

熊森の考えを説明する森山会長(奈良県庁)

記者会見には多くの記者さんたちがご出席くださり、みなさん熱心に聞いてくださいました。

奈良では、テレビニュースやいくつもの新聞記事にしていただけました。

1時間話を聞いてくださった記者さんたちが、20年間自然保護を研究し実践してきた熊森の主張に一理あると思われたから、報道してくださったのだと思います。思い付きだけの浅はかな意見であれば、バカにして誰も記事にしないでしょう。

しかし、報道内容は結論だけの簡潔なものであったため、よくぞ言ってくれたという声と共に、シカ被害に苦しむ農家のことも考えず、無責任な発言をするな、シカ柵代金は熊森が全部出せなどという非難の電話、メール、FAXも計数件本部事務所に入りました。

結論だけ聞いてすぐに反発するのではなく、根拠も知ってから意見を言う習慣が、お互い必要だなとつくづく思いました。自分の全く知らない事実に基づいて相手が発言しているのかもしれないのですから。

<熊森発言の根拠概略>

●無用の殺生は良くない

D地区のシカ120頭を殺しても(箱罠に捕獲後、高圧電流を流してシカを殺すそうです。猟友会に予算付け済)、農作物被害は減りません。

なぜなら、隣接する京都府など、周りからすぐに他のシカが移動してくるので、やがて元の木阿弥になります。

そうなれば、来年は、もっと多く殺そうということになるでしょう。

こうしてシカ捕殺の泥沼にはまっていくのです。

C地区の鹿も殺すことにしようと、エスカレートしていくでしょう。

そのうち、B地区のシカも、A地区のシカもと、殺しがどんどんエスカレートしていくかもしれません。

そうなれば、世界中からやってきて奈良にお金を落としてくれている観光客が激減するかもしれません。

そんなことになったら、その時には反対すると言っても、戦争と一緒で、いったんエスカレートし始めると止めることが難しくなります。

せっかくこれまで1頭も殺さずに来たのですから、何とか当面、奈良だけでもこの伝統を守ってほしいです。

大量捕殺を終えて、やれやれと思って手を緩めたら、シカはまたすぐに元の数に戻ってしまいます。

「シカ殺せ」と言われている人たちは、無用の殺生になってもいいから殺したいのでしょうか。

そんな人はいないはずです。

・もういい加減に、人間にはワイルドライフ・マネジメントなど不可能なことに気づこう

今、西洋思考の一つである「人間による野生動物の※頭数調整」が、国策として全国で展開されています。

(※1999年当時の環境庁が、日本中の自然保護団体の反対を押し切って、西洋の自然観を良しとする研究者たちの提案を受け入れ、導入したもの。それまであった有害駆除と違って、農作物被害を出していない個体でも、頭数調整名目で殺すことができるようになった。人間一体何様なんだ)

この手法では、絶滅させない限りは、激減するまでシカを殺しても、捕殺の手をゆるめるとやがて元の数に戻ってしまいます。

本当に、残酷なだけでばかげています。人間には野生動物の頭数調整など、自然界のコントロールは不可能なのです。

日本の山をスギだけの単一造林にしたつもりが、自然に反していたため、大雨のたびに山がどんどん崩れて自然林に戻ろうとしています。これと同じです。植物も動物も、人間が手を入れるのをやめたら、自然に戻ってしまうのです。

熊森は、奈良のシカだけを殺すなと言っているのではなく、野生動物の頭数調整など人間には不可能だからやめようと言っているのです。野生動物は環境収容力に生息数を合わせます。しかし、それ以上は増えません。

奈良公園の野生ジカ(A地区に相当)は、奈良の鹿愛護会によって、毎年、生息数が数えられています。

これは貴重なデータです。若草山の上など、シカに入られては困るところには、シカ柵が設けられており、シカは入れません。

・全ての大型野生動物と共存してきた祖先に学ぶ

私たちは歴史のある国に生まれたのですから、野生種を大量に絶滅させてきた西洋の人間中心文明ではなく、見事、野生動物たちと共存してきた祖先から、棲み分けや被害防除対策を学ぶべきです。

先祖は土や石を積み上げ、徹底したシシ垣で対応してきました。

参考文献「日本のシシ垣」(イノシシ・シカの被害から田畑を守ってきた文化遺産)

著者:高橋春成(奈良大学教授)

奈良では、田畑の周りをロの字型人家でびっしり囲う等、とにかくシカを殺さないでシカと共存するための知恵をたくさんひねり出してきました。民族の素晴らしい知恵です。誇りです。

私たち子孫も、平成のシシ垣造りで対応すべきです。

祖先の、明治になるまで1200年間出続けていた殺生禁止令や、輪廻の思想などもすばらしいと思います。

今度、生まれ変わってきた時、自分がシカだったらと考えてみたら、むやみな殺生などできなくなるはずです。

・金網の防鹿柵でシカ被害は防げる

もちろんこの結論に至るまでは、私たちは兵庫県を中心に長年現地調査を行い、シカ被害に苦しむ農家とも随分話し込んできました。そして、私たちの提案は、しかるべき農家のみなさんから賛同を得ています。

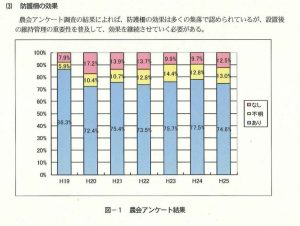

以下のグラフ「防鹿柵の効果」は、兵庫県のシカ管理計画(兵庫県庁作成)から転載したものです。

この農会アンケートによると金網柵を張ることで、8割前後の農家がシカ害を防ぐ効果があると答えています。ある集落で金網柵の負担額を聞いたところ、集落負担は1割で、補助金が9割出たということです。(兵庫県では、何キロも金網を張って、集落を田畑ごと囲んでいるところがいくつかある。)

奈良の農家の方も、ノリ網はだめだが、きちんとした金網柵なら、シカから田畑を完全に守れると証言されていました。

2007年に「鳥獣被害防止特措法」が国会を通って、被害防止に多額の国家予算がつくようになりました。

奈良D地区のある農家の方は、奈良県も他府県並みに、防鹿柵に補助金が付くようにしてほしいと言われていました。そうであるなら、奈良県も兵庫県並みに防鹿柵に補助金が付くようにしてあげればどうでしょうか。

・他生物の生命を尊重する文明しか生き残れない

私たちが、環境省が進める頭数調整という国策に反対するのは、このような人間中心主義、経済第一、科学盲信の上に成り立つ近代文明が、人間を生かしてきた地球環境を破壊し、人類を破滅に導くものであることを感じているからです。

平成になってから、奈良県庁には奈良市D地区の農家から、シカに対する要望書が3回出ました。

シカ被害に悩みながらも、いずれにの要望書にも、シカ捕獲やシカ捕殺の言葉はないそうです。

これが、奈良の心だと思います。日本文化だと思います。

今回、シカ捕殺を決定したのは行政が集めた専門家による審議会の答申によるものということで、国策推進派の学者たちが出した結論ではないかと思われます。

日本は肩書社会なので、大学教授たちの出した結論が正論にされてしまいますが、原発問題を振り返ってみてもわかるように、専門家とよばれる先生方が出した結論が必ずしも正しいとは限りません。子どもや一般庶民の生物としての本能的な感覚の方が正しいことも多々あるのです。多くの日本国民は、殺生を嫌い、殺さない解決法があればそちらを選ぼうとします。これまで会ってきた多くの動物学者たちは、この反対でした。

最近は地球温暖化で、シカのえさとなる草が青々としている時期が、以前より1年に付き2か月長くなっています。これによって、以前よりシカが多く生きられるようになったという研究者もいます。

戦後の拡大造林のための皆伐による一時的な奥山大草原の出現や、山奥まで張り巡らされた林道、農地化宅地化による草原・湿原の9割消滅、地球温暖化、郡部の過疎化高齢化など、シカを害獣に仕立てたのは、全て人間ではないでしょうか。

この大地は人間だけのものではありません。殺さなくてもいい命までは殺さない。

これは、人間の倫理観として当然の考えだと思いますが、いかがでしょうか。

そして、何よりも、他生物の生命を尊重する文明だけが持続可能な文明なのです。

熊森が、せっかくこれまで殺さずに来た天然記念物奈良のシカを殺さないようにしようという理由は他にもまだまだありますが、長くなったので、今回はとりあえず、ここで終えます。

●奈良のシカを市民が守ってきたことを知り感動 6月4日ブログ

●今夏、旧奈良市管理地区で天然記念物のシカの初捕殺が開始されることに疑問 6月4日ブログ

●殺しても鹿害は減らない 予算は防除柵強化に!奈良市D地区訪問 7月13日ブログ

熊森本部 環境教育を手伝う小学5年生のキッズボランティア2名、今年もがんばっています!

くまもり環境教育部では、昨年、2人のキッズボランティアが誕生しました。

授業に参加してくれた子どもたちが、今度は自分が伝える側に!と、

紙芝居や授業のアシスタントとして、活躍してくれています。

小学生なので、夏休みの参加がメインです。

今年初の授業は、8月9日、西宮市の育成センターにて。

1~3年生 70名程に、森と動物のお話をさせていただきました。

キッズたちは、夏休みの忙しい合間を縫って、

打合せからがんばってくれました。

育成センターの先生より、「年の近い子がボランティアで環境教育をしている姿が、

うちの子どもたちにとっても、すごく良い刺激になりました」

と、うれしいお言葉をいただきました。

2名のキッズは5年生なので、今回の子どもたちにとっては先輩です。

先輩のがんばる姿に、憧れを持った子もいたのではないでしょうか。

くまもり環境教育の目標は、森や動物の悲惨な現状を知った上で、

この国で共存するために子供たちに何ができるか、子どもたち自身が考え、行動しようとする心を育むこと。

2人が熊森環境教育のお手伝いをしたいと言ってくれた時は、

本当に嬉しかったです。

キッズボランティアの存在が、授業を受ける子どもたちにとっても、

キッズたち本人にとっても、良いものとなることを願っています。

(SY)

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ