ホーム > _野生動物保全

カテゴリー「_野生動物保全」の記事一覧

群馬県 「学術捕獲名でツキノワグマを有害駆除許可」 に対する群馬県支部の取り組み

数年前から、わたらせ森林組合及び桐生広域森林組合等から、「熊剥ぎ」による林業被害対策として、熊を有害駆除できるようにしてほしいという請願が、県に毎年出ていました。

今年の6月29日、群馬県がこの件に対して回答しようとしているという情報を得、群馬県支部は、6月27日には電話で、翌日の28日には県庁に赴き、担当部長さんと面会して、今回の有害駆除は前例が無く違法であると訴えました。

しかし、県は7月中旬~8月中旬の期間限定で、桐生市とみどり市において、クマを学術捕獲名で有害駆除する許可をおろしました。

群馬県支部は、すぐにわたらせ森林組合に電話し、熊森の考えを伝えました。そして、7月11日会員6名で現地調査に赴きました。

現地被害箇所2ケ所を確認し、数人の林業家に状況を聞き、わたらせ森林組合の事業課長さんと話し合い、参事さんが用意して下さった被害写真も見せて頂きました。奥山の森林の衰退では意見が一致致しました。特に林業家や課長さんが強調されたのは、多くの林業家が経営が厳しく山を離れ廃業してゆく現在、数少なく残っている林業家も事業としてやっていけない。これ以上クマの被害が続くと森林の手入れを行う人が全くいなくなる、ということでした。熊森としては、「テープ巻等の被害対策には協力する。」「林業家の御苦労は理解するが、クマ捕獲等の対症療法ではこの問題は解決しない」など、話しました。

7月15日、県議会議員から9月の定例県議会に請願すべきではないかとの御案内を頂きました。

7月28日、県自然環境課長さん、担当係長さんに根治療法としての奥山の荒廃の現状とその保全再生活動の必要性を持参資料で説明し、「熊剥ぎ」は熊が栄養採取「ミネラル補給」で行っていると考えられるので、奥山の森林を衰退・枯損から守るために、薬剤散布・樹幹注入でなく炭撒きで酸性化した土壌中和を行い、樹木を再生する必要があることを話しました。学術捕獲は取りやめるべきと要請しましたが、昨年まで毎年県議会に森林組合等から請願が出されていたが却下をしてきた。しかし被害の実態と残された林業家の立場を考えるとやむなく許可することになった、期間は8月末までとするとのことでした。

9月06日、県環境森林部長さん、自然環境課長さん、担当係長さんと話し合う時間を設定して頂きました。

森林衰退・枯損対策等での根本対策としては、現状の「樹幹注入等」対策では結果が出ていないので、熊森群馬が実践してきた「炭撒き」による樹木再生では結果が出ているので、早急に県でも検討し協力して行う事を要請しました。会議途中に林政課の担当室長さんを呼んで頂き「ナラ枯れ・松枯れ」対策を協力し検討することになりました。また、根本対策としての奥山保全再生や「熊剥ぎ」対策を行政・森林組合・熊森群馬等で協議会を持ち、協力して対策の検討を行うことで合意を得ました。

●群馬県庁発表によると、期間中3頭の熊が罠にかかって捕殺されました。

9月07日、県議会議長あてに県議会議員2名の紹介を得て、松枯れ・ナラ枯れ対策や、野生動物達との食い分け・棲み分けができる「将来の群馬県民が安心して生きられる県土づくり」を求める請願を請願書として締切日直前でしたが提出を致しました。

以上がこの問題に対する群馬県支部の対応の経緯です。

●熊森の各支部は、地元や行政に足しげく通って、熊森活動を推進しています。会員のみなさん、応援してあげて下さい。

大量に捕殺されていく北海道のヒグマ 6日恵庭市で殺されたのは、胃の中空っぽ

推定2000頭の北海道のヒグマですが、3年前から大量に殺されています。この原因の一つは、3年前にヒグマの駆除許可権限が、道庁から市町村に降ろされたことだという指摘があります。とにかく、行政担当者がクマのことはよくわからないので、人間に何事も起こらないうちに殺しておこうと、捕殺一辺倒になっているというのです。国立公園内に罠をかけていた町もあったそうです。

2009年・・・・601頭

2010年・・・・540頭

2011年・・・・約500頭???(10月7日現在??)

北海道の今年のミズナラの実りは道庁発表では大凶作です。しかし、北海道で調査されている研究者に聞くと、結構ミズナラはなっているということです。場所によって違うのでしょうか。

10月6日、恵庭市で殺されたヒグマの場合は、胃の中も腸の中も空っぽだったそうです。各市町村で、太い鉄格子の捕獲檻(1m×1、2m×2、77m)をしかけ、中にはハチミツ、コマイ(干し魚)、ビート(てんさい)チップが誘引剤として入れられているそうです。ほとんどのヒグマは、暗くなってからそっと人里に出て来て、明け方に山に帰っていくそうで、人を恐れているのがありありとわかるという事です。電気柵とか使って守りたいところを防除するならともかく、お金や力は使わずに罠をかけて次々と捕まえて殺してしまえばいいというのが、北海道の大勢だそうで、道民の中から、あまりの残酷さに胸のつぶれる思いだ、野蛮すぎるという声も入っています。

「ヒグマ凶暴」というテレビのテロップや、冬ごもり前の食い込み用食料がなくてひもじい思いをしているヒグマの心がわからずに、味しめ説・人なめ説など唱え、一方的にクマを悪者にしている専門家が、「ヒグマなんか殺してしまえ」という世論を形成していっているということです。殺すことが当たり前になるなんて、恐ろしい話です。つかまえてもいいが、えさのありそうな山に運んで放獣してやってくださいという声を、みんなで市町村行政に届けましょう。

どこの市町村がどういう対応をしているのか、調べてみようと思います。とてもこんな状態では、ヒグマとの共存などできそうにありませんね。最近の日本人の、他生物の命への軽視、蔑視には恐ろしいものがあります。人間としての温かさを取り戻しましょう。

10月2日 本部森再生チーム、クマ生息地のクマ調査(兵庫県但東町)今回は痕跡なし

森再生チームは、但東町の金網で囲まれた熊森植樹地の下草刈りに、13人で出かけました。現地に着いてギョッ、台風で倒れた木によって金網が倒れ、シカが入って苗木の先を食べてしまっていました。あーあ。さっそく、金網を立て直し、下草刈り。

下草刈りが終わってから、山でのクマの痕跡調査に出かけました。

下草刈りが終わってから、山でのクマの痕跡調査に出かけました。

クリの木、熊森植樹地のドングリ、実がたくさんついている柿の木、いずれも人の入ってこない山にある木々です。去年、どこもクマたちが実を食べに来ていた場所ですが、今年はどの木にも、今のところクマは来ていませんでした。去年但東町だけで、28頭のクマが駆除や交通事故で殺されてしまったからでしょうか。

場所はいくらでもある。もっともっと奥山に実のなる木を植えていこうと、改めて決意しました。[動物達に帰れる森を、地元の人たちに安心を]

場所はいくらでもある。もっともっと奥山に実のなる木を植えていこうと、改めて決意しました。[動物達に帰れる森を、地元の人たちに安心を]

兵庫県が、ツキノワグマを絶滅危惧種のAランクからBランクに下げる

8月26日に、兵庫県自然環境課長と自然保護係長が行った記者発表で、兵庫県が、ツキノワグマを絶滅危惧種のAランクからBランクに下げるという発表をしていたことがわかりました。2003年に約100頭⇒2010年には約650頭で、もはや絶滅の危機に瀕している状況ではないというのが、その理由です。10月27日に、県の協議会が開かれますが、協議会で協議もされていないのに、このような発表が先行されるなら、何のための協議会なのだろうかと思われます。

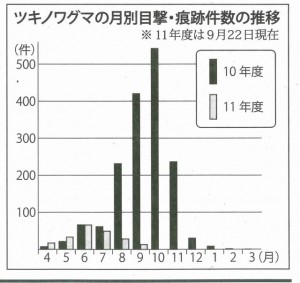

兵庫県の発表によると、今年は山の実りの凶作年だそうです。にもかかわらず、9月のクマ目撃数は9月22日現在たったの13件です。(昨年度の9月のクマ目撃数は420件)

2011年度の山の実り凶作年の兵庫県内のクマ目撃数(2010年度の山の実り大凶作年の目撃数との対比) 10月4日毎日新聞記事より

兵庫県が、クマ激増と世論誘導?何のために? 9月17日 「但馬クマシンンポジウム」養父市

9月17日、兵庫県民局と兵庫県森林動物研究センターの主催による「但馬クマシンポジウム」が、養父市の県立但馬長寿の郷で開かれました。来場者約180人は、ほとんどが地元農家という感じの高齢男性で、女性は数名だけでした。神戸の時と同じように森林動物研究センター研究員(兵庫県立大学)らによる発表が続きました。

「クマを取り巻く但馬の自然環境」では、研究員が、地元にもかかわらず、また、「この60年間に、兵庫県では、アカマツ林や荒れ地がどんどんとコナラなどの広葉樹林に植生変化し、クマの生息環境がとてもよくなった」旨の発表をされました。神戸の時は、参加者が都会の人たちだったので、山を知らないため、ふーんという感じでみなさん聞いておられましたが、地元であれをやったら、みんな山を見てきたし今も見ているから、ずっこけちゃうだろうなと思っていました。

この研究員は、神戸の時と同じことを発表されました。しかし、みんな黙って聞いておられました。なぜ?なぜ?地元のみなさんは、クマたちがかつて暮らしていたブナ・ミズナラ林が戦後広大に伐採されて、スギの人工林に変わり、内部が砂漠化してクマが棲めなくなっていることを知っておられるんじゃないんですか。地元の方たちは、大学の研究者が発表されたから正しいと思われたのでしょうか。それとも、地元の人も、今はもう山がわからなくなっておられるのでしょうか。アカマツ林がコナラ林になったのと、ブナ・ミズナラ林がスギになったのと、どっちがクマに影響を与えるのか考えてほしかったです。

散々、研究員らが「クマが年々増えていく、2000年に生息推定数100頭以下だった兵庫県ツキノワグマが、10年後の2010年には650頭(90%信頼区間は300頭~1650頭)にまで増加した(なんと、増加率20%!)」という発表をされた後で、最後にある研究員が会場の皆さんに、

「現在のクマ数は多すぎるとおもいますか?ちょうど良いと思いますか?少なすぎると思いますか?」

という3択問題を出されました。ほとんどの方が多すぎるに手を上げられ、ちょうど良いは4名、少なすぎるは1名でした。熊森は、研究員の皆さんの生息数推定の方法に、大いに疑問を持っています。数字ばかりいじっておられますが、クマは物ではなく意思を持つ高等動物です。食料のない年は、食料を求めてみんなが人里に移動します。再捕獲法などで個体数推定はできないと思います。第一、奥山の生息地を人間に破壊されたままなのに、なぜ増えることが出来るのでしょうか。

(感想)なんだか、クマ激増世論誘導シンポジウムのように感じました。それにしても、何のために?

ps:但東町のハンターと思われる方の、興味深いブログを見ました。「但馬クマシンポジウム」で検索して、お読みになってください。

個体数調整の撤回を求めて、鳥取・岡山・本部3県のくまもりが合同で、鳥取県庁へ ② 9/ 28

次に、県庁記者クラブに行って、本日、「鳥取県ツキノワグマ個体数調整導入の撤回を求める意見書」を、公園自然課、自然環境保全担当者に提出してきたことを伝え、記者会見をしました。

熊森は、「県は、公聴会で反対者がいなかったから個体数調整を導入することにしたと言っているが、名簿を見たら、反対するような人をはじめから誰も呼んでいないのだから、反対者がいなくて当然。熊森鳥取県支部のように、猛反対している人たちもいるということを、県民に伝えてほしい」と訴えました。40分間の記者会見後、関心を持ってくださった記者さんらと、個人的にいろいろ話し合えてよかったです。

熊森は、「県は、公聴会で反対者がいなかったから個体数調整を導入することにしたと言っているが、名簿を見たら、反対するような人をはじめから誰も呼んでいないのだから、反対者がいなくて当然。熊森鳥取県支部のように、猛反対している人たちもいるということを、県民に伝えてほしい」と訴えました。40分間の記者会見後、関心を持ってくださった記者さんらと、個人的にいろいろ話し合えてよかったです。

最後は、議員歴40年、議長もしたことがあるという県会議員さんと懇談しました。「鳥取の山が荒れて大変なことになっている。スギの人工林を間伐して、広葉樹を増やさねばならない。紀伊半島豪雨でも、崩れているのは人工林がほとんどで、あのようにならないように早急に取り組まねばならない。このようなことは、今や、鳥取全県会議員の共通認識となっている」と教えて下さり、この点では熊森と意見が完全に一致しました。

最後は、議員歴40年、議長もしたことがあるという県会議員さんと懇談しました。「鳥取の山が荒れて大変なことになっている。スギの人工林を間伐して、広葉樹を増やさねばならない。紀伊半島豪雨でも、崩れているのは人工林がほとんどで、あのようにならないように早急に取り組まねばならない。このようなことは、今や、鳥取全県会議員の共通認識となっている」と教えて下さり、この点では熊森と意見が完全に一致しました。

しかし、クマのことになると、「去年のように人里に出て来てもらったら困るから、個体数調整をして減らさねばならない」と言われました。同席された非会員の鳥取県民も、「鳥取に住んでいたら、やっぱり、クマはこわい。奥山を動物が棲める山に復元して出て来ないようにしようという話ならわかるが、クマを殺すなから始まる話は、聞けない」と、率直に言ってくださいました。

この日、熊森と意を異にする方々にお会いして、いろいろと示唆を受けました。これからの活動に生かしていきます。それにしても、鳥取県支部や岡山県支部の方々の、個体数調整など絶対に許さないという思いの強さや本気の発言に、本部から駆け付けた3名は胸が熱くなりました。

今後は、メディアが行政からの一方的な情報や考えを流し続けて国民を洗脳してしまっているこの国で、クマという動物の本当の姿や、個体数調整という殺し方の狂気を、どうしたら人々にわかってもらえるか考えていかなくてはならないと思いました。

鳥取県がクマへの個体数調整導入を撤回してくださるまで、熊森は訴え続けます。

個体数調整の撤回を求めて、鳥取・岡山・本部3県のくまもりが合同で、鳥取県庁へ ① 9/ 28

鳥取の山々です。人工林率54、4%というすごさです。もちろん、林内は砂漠化しています。

自然林を見つけました。よく見ると、ナラ枯れがすごい。「こんな山では生きられない」・・山の動物たちの悲鳴が聞こえてきそうです。いずこも同じ。

鳥取、岡山、兵庫の3県県境に位置する東中国山地のクマに、個体数調整名目の捕殺が導入されようとしているのではないかと、危機感でいっぱいになった熊森は、3県合同で鳥取県庁を訪れ、自然環境保全担当者らと90分にわたり話し合いました。

鳥取県は、ツキノワグマの絶滅を止めようとして、2007年に狩猟禁止令を出し、同10月にツキノワグマ保護管理計画を策定しました。しかし、2010年の異常凶作年秋に、多数のクマが人里に出て来て、有害獣として、44頭が捕殺されました。その他に、イノシシ罠に54頭が錯誤捕獲され、これらは放獣されました。

鳥取県は、ツキノワグマの絶滅を止めようとして、2007年に狩猟禁止令を出し、同10月にツキノワグマ保護管理計画を策定しました。しかし、2010年の異常凶作年秋に、多数のクマが人里に出て来て、有害獣として、44頭が捕殺されました。その他に、イノシシ罠に54頭が錯誤捕獲され、これらは放獣されました。

㈱WMOに、鳥取県のクマ生息数を調べてもらったら、今年3月末に、推定250頭~400頭という回答を得たそうです。そこで、鳥取県の担当者らは、絶滅を止めるためのこの3年間のできるだけ殺さないという方針を一転させ、多すぎるから、個体数調整を導入して、2009年の生息数まで減らすことに決めたのだそうです。

クマは、絶滅の恐れありとして、ワシントン条約でも国際的に保護が決められている動物です。熊森は、「去年、人里に多くのクマが出て来たのは、クマ数が多かったからではなく、山に食べるものがないという異常が起きたからである。クマを殺すのではなく、最近度々このような異常を起こすようになった山の方を、何とかしなければならない」として、何の被害も出していないクマまで、個体数調整名目で殺すという発想のクレージーさ、他生物の生命軽視、動物愛護喪失を指摘し、撤回していただくように訴えました。しかし、担当者のみなさんには、残念ながら全く理解していただけませんでした。熊森は、推定250頭~400頭の根拠となったデータを頂きたいとお願いして、この日は別れました。

今年のクマの目撃数は、去年と比べて格段に少なく、今のところ、イノシシ罠に錯誤捕獲された数頭のクマを放獣しただけだということでした。子グマはまだ1頭もかかっていないそうです。担当者の皆さんには、お忙しい中、お時間をとっていただきありがとうございました。

自然環境保全の部署までが、人間の都合しか考えないなら、この国の行政に、野生鳥獣のことを考える部署は皆無です。

元来、野生鳥獣との共存に科学者など不要

- 2011-09-15 (木)

- _野生動物保全

わが国の森には、大きなクマから小さなバクテリアに至るまで、自然界に元々生息していた多種多様な生き物たちが、絶滅せずにたくさん生き残ってきました。この事実は、わたしたちの祖先がこれらの生き物たちに、深いやさしさや畏敬の念を持って接し、棲み分けによってかれらに生息地を保障していた結果です。

自然生態系が守れたのは、科学研究の成果なんかではないのです。この、だれにでもわかる当たり前の簡単なことを、今一度人々にかみしめてもらいたい。

しかるに、ふつう3年ごとに部署が変わっていく行政の人たちは、権威のある大学の先生や、裏でこのような研究者としばしばつながっているかしこい業者たちの、「わたしたちの科学研究と科学的データが行政に必要です。予算を付けてください」という甘い言葉に、すぐ、ひっかかってしまう傾向にあります。自然生態系は複雑すぎて、人間には永久にわからないことでいっぱい。元々数字やグラフで表すことなど不可能な世界なので、いったん研究者や業者に付けた研究費や事業費は、毎年毎年いつはてるともなく要求され続けます。

長年クマ保全に関わってみてわかったことは、こうした①次々と論文を書きたい研究者、②お金を儲けたい業者、③専門知識がないので肩書きのある専門家によっかかるしかないと思い込んでいる行政、④保身のためには権威者たちの顔色を見ながら物書きをするしかないと思っているジャーナリスト精神を失っている記者たち、かれらによって、本来守られるべきクマたちが、ぐちゃぐちゃにもてあそばれているという事実です。

クマたちがしゃべれたら、研究者や業者に、きっとこう叫ぶでしょう。「捕まえないで。解剖研究の対象にしないで。わたしたちに、もう今後一切手を触れないで!体に化学物質を注入するのはやめて!生息地の森を返してほしい。あとはそっとしておいて」子供たちは人間であっても心が澄んでいるから、きっとみんな動物たちの叫びがわかってくれることでしょう。

行政の出している膨大なワイルドマネジメント用の予算を、生息地復元に使えば、クマも、山から出てくる野生動物たちに悩んでいる地元の人々も、みんな幸せになれるのです。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ