ホーム > _野生動物保全

カテゴリー「_野生動物保全」の記事一覧

「一切の鳥獣殺生を認めない考え方は問題で、秩序ある狩猟が必要」との提言に、狩猟団体と環境団体が合意

- 2011-07-03 (日)

- _野生動物保全

農作物の鳥獣被害は全国で年間200億円に上る。また、知床(北海道)をはじめ全国で貴重な植物が食い荒らされる一方、特定の動物が増え、生態系のバランスも崩れてきた。しかし、ハンターの減少や捕獲に対する社会的な理解不足で、害獣対策は遅れてきた。

ハンターの全国組織「大日本猟友会」は昨年11月、日本自然保護協会など国内を代表する環境団体、学識経験者、長野県などでつくる円卓会議を発足、5回にわたり議論した。

その結果、日本では動物愛護の思想から殺生を忌避する考えがあるが、過度な保護や捕獲態勢の遅れが農林業被害の増加、生物多様性の劣化を招いたと 指摘し、日本人と野生動物との関係は転換期にあると分析。増えすぎた動物の命を奪う意味を理解するための教育の充実▽捕獲の担い手確保▽捕獲した鳥獣の食 料や毛皮への活用--などを求めた。さらに、食肉などを市場に流通させることは、捕獲に必要な経費の確保や山村の活性化、食料自給率の向上につながると指 摘。提言には、参考図書や食材の入手先も盛り込んだ。

梶座長は「このままでは自然も人の暮らしも守られない。早急に行動しなければならない」と話す。環境省鳥獣保護業務室は「提言を尊重し、政策を充実させたい」としている。

兵庫県氷ノ山中腹で、学術用クマ捕獲罠発見

- 2011-07-03 (日)

- _野生動物保全

迷彩模様のドラム缶檻発見(兵庫県氷ノ山)

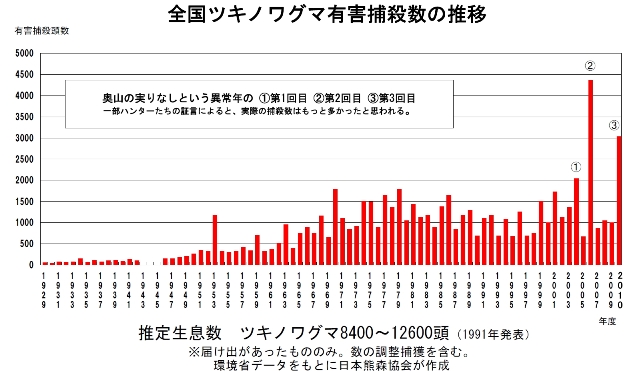

兵庫県は去年、熊森の度重なるクマ救命願いも無視し、これまでのクマ保護政策を一転させて、わかっているだけでも70頭のクマを有害捕殺しました。確かに奥山の実り大凶作年の去年、たくさんのクマが食料を求めて山から出てきましたが、隣接する岡山県のように1頭も殺さずに対応した県もあるのです。交通事故死12頭を加えると、兵庫県は昨年度、82頭という大量のクマを失いました。(以前当協会ブログにて既報)

兵庫県内にまだクマが残っているだろうか。熊森本部は、クマ生息の痕跡を求めて兵庫県内のクマ生息地を次々と回っていますが、ほとんど見つかりません。兵庫の最高峰、氷ノ山の中腹にあるスギの人工林前を通りかかった時、クマ捕獲用ドラム缶檻が目に付き、そばまで見に行きました。学術研究用として、兵庫県の森林動物研究センターが、今年の5月から来年の5月まで、1年間の間の捕獲許可を取ったものでした。

去年、あんなに大量のクマを獲って解剖したというのに、兵庫県立大学の研究者たちはまだクマを獲りたいのか。何のためか。獲ってどうするのか。クマの論文を書くには、クマのサンプルが多いほどいいのでしょうが、こんなクマ生息地のど真ん中に罠を仕掛ければ、母グマは安心して子グマを育てられません。熊森は、野のものに手を付ける研究は、人間の倫理上、すべきでないという考えです。

人工林の中に檻を仕掛けたのは、移動させやすいからでしょう。森林動物研究センターに聞きたいことがいくつも出てきました。同じ県民なのに、わたしたちのような市民団体には情報が全く入ってきません。文書で問い合わせてみようと思います。

京都府芦生原生林に生息する昆虫が、かつての1割までに激減

- 2011-06-15 (水)

- _野生動物保全

高島市朽木のトチノキ巨木林保全に取り組む「巨木を育む豊かな森と水源の郷(さと)をつくる会」(青木繁会長)は、実が満足にならなくなったトチノキの 再生へ、開花期の今、ミツバチによる授粉促進作戦を展開している。自然環境の変化で授粉に不可欠な昆虫が激減し、ピンチヒッターとしてミツバチを起用。結 実回復で巨木林を元気にする一方、ハチミツ採取を軌道に乗せて地元活性化につなげるなど“一石数鳥”の効果を期待している。

朽木名産トチ餅の材料は、元来地元で豊富に取れるトチの実だったが、実が十分にならなくなり他産地から取り寄せている。背景に、シカの食害を原因とする 動植物の生態変化が指摘されている。トチノキは虫媒花で、授粉には昆虫の活躍が不可欠だが、朽木に隣接する京都府の京大芦生(あしう)研究林内の調査で は、生息昆虫が1割にまで激減しているという。

育む会はミツバチ授粉に着目し、巣箱2箱とセイヨウミツバチ1群(約1万匹)など養蜂用具一式を用意。開花が遅れていた県内最大のトチノキ(幹回り約 7・2メートル)などの授粉をさせている。巣箱は約1・3キロ北の育む会会員、伴正男さん(78)宅前に設置し毎日、元気に飛び立つ。巣箱内の板には巣が 形成され、ミツもできていることがわかり、食用採取も可能と分かった。

青木会長は「安曇川源流域でミツバチが集まる花はこの時期、トチノキが主なので授粉はうまくいっていると思う。ミツバチにしっかり働いてもらい作戦を拡大したい」と夢を膨らませている。

かつてのクマ生息地にクマの生息痕跡はなく、悲しい6月のブナ林

- 2011-06-15 (水)

- _現地訪問・調査 | _野生動物保全 | 公益財団法人奥山保全トラスト

奥山のクマ生息地を本部調査研究部が調査しました。去年からGPSを持って山に入るようになったので、歩いたルートを地図上に正確にプロットでき、調査記録がかなり正確になってきました。

そこは、ブナ、ミズナラの巨木の森で、感動でした。しかし、ブナの幹に付いている多くのクマの爪痕は、昔の古いものばかり。大好物のスズコ(日本海側の積雪地帯に生えるチシマザサのタケノコ)にも、クマが食べたあとが全くありませんでした。シカやイノシシのフンや生息痕跡も、ほとんどありませんでした。

兵庫県森林動物研究センターの大学の先生たちは、1990年に生息推定数60頭だったクマが、今や増えて増えて、600頭~700頭になっていると今年の2月に発表されています。現地を見てみると、何かの間違いではないかと感じます。地元の方に、「クマは増えていますか」とたずねると、「もうほとんどいなくなったね」と言われました。

人間の背丈以上のチシマザサ群が一斉に枯れていたり、ミズナラのナラ枯れもありました。何が原因で自然林まで荒廃していくのでしょうか。いったい日本の山はこれからどうなっていくのでしょうか。

動物の棲める森を残さなければ、人間も生き残れない。熊森は、人間目線だけでなく、動物目線でも山を見続けていきます。

6月10日熊森植樹地にシカやイノシシが帰ってきた

2005年春に、1、2ヘクタールの人工林を6割間伐してもらい、鹿よけ金網を張り巡らして実のなる木の3年苗を植えた場所です。あれから6年目。

どこからか金網を乗り越えて、シカやイノシシが入り込むようになり、イノシシはササユリの球根を掘り返して食べたり、ぬた場を作ったりしていました。シカは、大好物の現地でクロとよばれている草などを大いに食べていました。木々の方は、苗木が見事に成長していました。地元の方が、あと3年したら鹿よけ金網を外そうと思っていると言われていました。

このあたりの山は人工林でいっぱいです。放置人工林の割合を地元の方に聞くと100%と言われていました。熊森は、人のためにも動物のためにも、奥山人工林に強度間伐を施し、1ヘクタールでも多く動物の棲める自然林を復元していこうとみんなで活動を続けています。国が、早くこの方向に動いてくれることを願っています。

野生鳥獣による農作物被害の増大は、狩猟者数の減少が原因ではありません

- 2011-06-15 (水)

- _野生動物保全

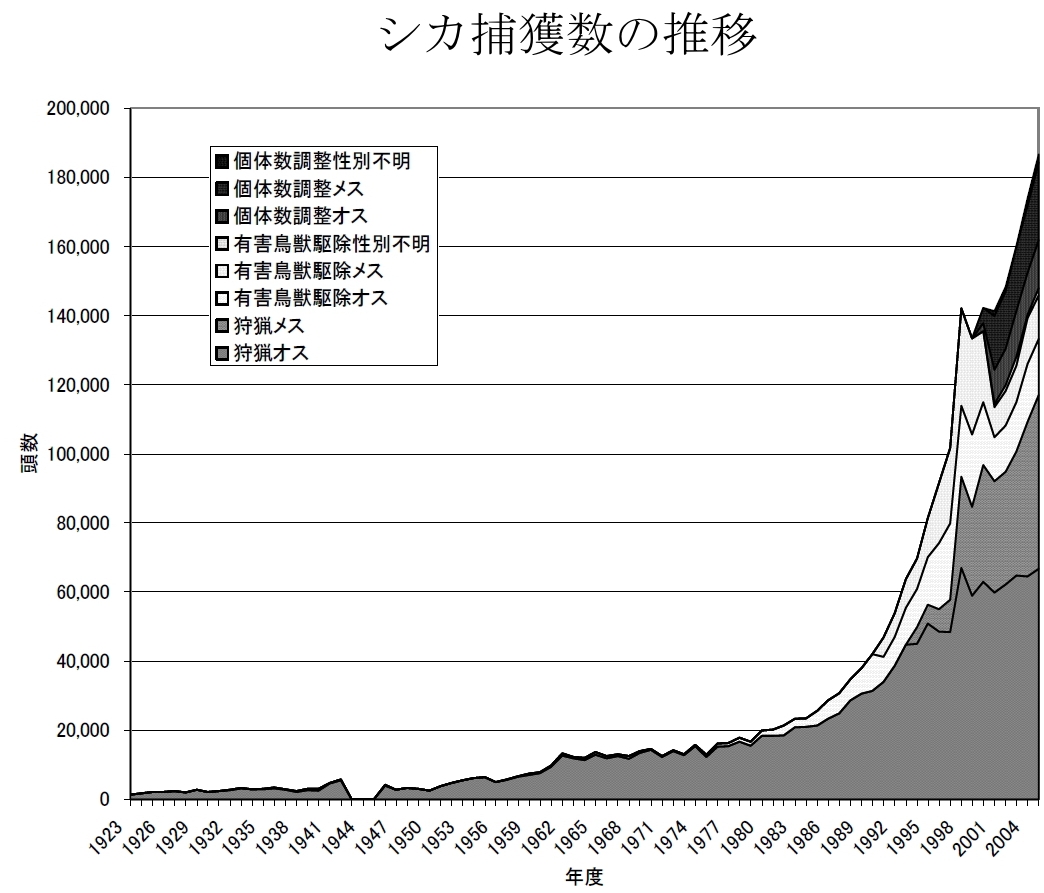

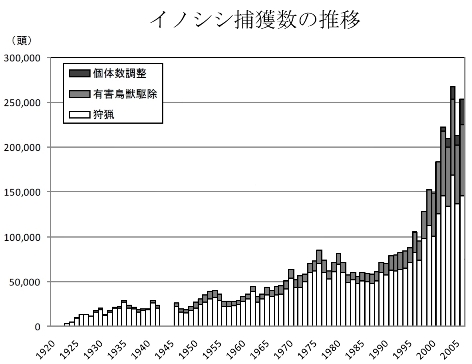

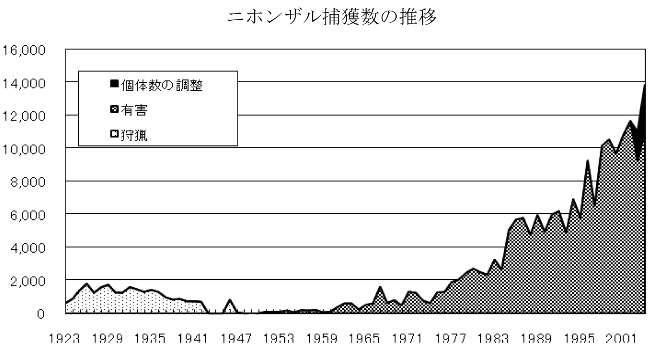

環境省や国につながる研究者のみなさんは、狩猟者が減少し始めた1970年代以降のみの狩猟者数変化グラフを見せて、野生動物による農作物被害の増大は狩猟者数が減少したためであり、何とか狩猟者を増やさねばならないと、さかんに世論を誘導しています。

(朝日新聞記事より)

しかし、同じく環境省が出している昭和初期からの狩猟者数変化グラフと捕獲された野生動物数のグラフを見ると、この説はたちまち破綻してしまいます。

日本熊森協会は呼びかけます。人間は平地と里山をとりました。動物たちに山から出てきてほしくなければ、せめて奥山だけでも、もう一度、動物が棲める森に復元・再生してやりましょう。

以下、環境省データより

さらなる野生鳥獣の捕殺促進拡大をはかる、環境省「第11次鳥獣保護事業計画の基本指針(案)」に対するパブリックコメント 6月10日締切

- 2011-06-04 (土)

- _野生動物保全

環境省が、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護法」という名の狩猟法)に基づいて、平成24年度から5か年間実施されることになる「第11次鳥獣保護事業計画の基本指針(案)」(以下「基本指針」という。)の改定について、形だけだと思われますが、一応意見募集を行っています。

この「基本指針」は、環境大臣名で作成され、都道府県が作成する鳥獣保護事業計画に関する事項などを定めるものです。

環境省パブリックコメント募集要領

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13766

意見は、「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又 は電子メールにて提出することになっています。

この案は、環境省が平成22年に原案を中央環境審議会野生生物部会鳥獣保護管理小委員会◆委員名簿に諮問してまとめたものです。

期間:平成23年5月12日(木)~6月10日(金)

環境省自然環境局 野生生物課鳥獣保護業務室

電話 03-5521-8285(直通)

●くまもり感想

「基本指針(案)」[PDF 454KB]は、毎度のことながら膨大で、144頁もあります。一般国民にとっては読むだけでも大変です。苦労して読んでパブリックコメントに応募しても、これまでの例だと、環境省の答えはほぼ「今後の参考にさせて頂きます」だけに終始し、ほとんど何の変化もなし。むなしい限りです。

今回の改定内容は、これまで以上に野生鳥獣の保護管理(=ワイルドライフマネジメント=殺害)や個体数調整(=殺害)という名の殺戮を促進拡大するもので、人間が野生鳥獣の生息地であった森や自然を大幅に壊してきたことは棚に上げ、哀れにも生きられなくなって人里に出て来た野生鳥獣が引き起こした農業被害ばかりに目くじらを立てるもので、ここまで人間は無責任で自分の利益しか考えられないのか、ここまで動物たちの命を軽んじ残酷になれるのかと信じられない思いです。

出された意見は一応記録には残りますので、意見を出せる人は是非出してください。

●第11次鳥獣保護事業計画の基本指針の主な変更点と、<>内は熊森解説

1 生物多様性の保全

○ シカの増加の影響によって植生被害や裸地化等のように、生物多様性が損なわれるおそれがあることを明記

<シカは増加しており、生物の多様性を損なう恐れがあるとして、鳥獣保護事業(=捕殺事業)を呼びかけている>

○ 外来鳥獣の捕獲促進のため、有害鳥獣の捕獲許可等において外来鳥獣等については捕獲数の見直しを行うなどの措置を行う。

<外来鳥獣の捕殺促進を呼びかけている。>

2 特定鳥獣(クマ・サル・シカ・イノシシなど)の保護

管理の推進

○ 鳥獣保護管理をめぐる現状と課題に、「有害鳥獣の捕獲」の項を設け、地域ぐるみで有害鳥獣の捕獲を図るために、狩猟者と地域住民との連携・協力や、狩猟者による技術指導等を一層推進することが重要であること、鳥獣行政と農林水産行政の一層の連携が必要であることを明記

<みんなで力を合わせて、有害鳥獣をどんどん捕殺しようと呼びかけている>

○ 狩猟者の確保に努めるとともに、狩猟者のみに頼らない個体数調整の体制についても検討を進めることを明記

<狩猟免許のない人も、野生鳥獣をどんどん捕殺しようと呼びかけている>

○ 効果的な個体数調整のための捕獲技術について検討及び情報収集を行い、技術ガイドライン等により普及を図ることを明記

<野生鳥獣を一網打尽に殺すための捕獲技術を広めようと呼びかけている>

○ 確保を図るべき人材として、地域に応じた高度な捕獲技術を有する人材を加筆

<捕殺者の確保をはかろうと呼びかけている>

○ 都道府県の鳥獣部局と、鳥獣被害防止特措法に基づいて被害対策を実施する市町村が連携を図る旨を明記

<鳥獣係は鳥獣の保護をやめて、被害対策としてみんなで鳥獣を殺そうと呼びかけている>

○ 鳥獣保護区における農林業被害対策のための捕獲を適切に実施することを明記

<鳥獣保護区でも鳥獣を獲っていこうと呼びかけている>

○ 複数人により、銃器を用いないで有害鳥獣捕獲を行う場合において、その従事者の中に狩猟免許を有しない者を含むことを認める規定の追加

<狩猟免許がない人でも、鳥獣を獲れるように参加協力しようと呼びかけている>

○ 空気銃による有害鳥獣捕獲、個体数調整のための捕獲の対象鳥獣の拡大

<捕獲対象鳥獣を拡大しようと呼びかけている>

{熊森結論}以上のような鳥獣捕殺一辺倒を望む国民は、ほとんどいないでしょう。国民は、野生鳥獣の生息地を

復元してやり、野生鳥獣が人間の所に出て来なくていいようにして、かれらとこの国で共存することを望んでいます。

近々、熊森本部からのパブコメを発表します。

本日5月30日23時~ CBCラジオが愛知県のクマ問題を特集

本日、5月30日23時より、CBCラジオ番組(AM局)「命のしずく」にて、愛知県のクマ問題が特集されます。

昨年、熊森は愛知県で、当時推定生息数が残り6頭だった、ツキノワグマの救出に奔走しましたが、その内容なども取り上げられる予定です。

中部地方および近隣県の皆様、どうぞお聴き逃しなく!

3/25 シカ被害に悲鳴を上げて大量駆除を進めている兵庫県の町役場を訪問

午後にこの町を訪れましたが、シカが全く見当たりませんでした。役場の担当者にいろいろと状況をうかがいました。それによると、夕方以降にどんどんと、どこからともなくシカが現れて、道路の上にもシカが並ぶという事でした。1度、泊まり込みで訪問しないといけないと思いました。毎日、シカの交通事故死があり、ごみ焼却場の横に掘った穴に運んで行って埋めているが、もう大変だと悲鳴を上げておられました。実際、庭木や花壇の花まで食べられていました。どうしてシカがこんなに増えたのか、わからないということでした。

「奥山の放置人工林を自然林にもどしたり、里山の整備をしたりして、シカが山に帰れるようにしませんか」と熊森が提案しました。役場は、大型野生動物たちの駆除に必死で、このようなことは考えてもみなかったという感じでした。山をどのようにして動物たちが帰れる山に戻すのか、資料をお送りするので、実験してくださるなら、熊森がボランティアを送り込むので連絡くださいという事で、この日は終わりました。

熊森はシカ問題にも取り組んでいきたいと思っています。今、いろいろ調べていますが、シカに関しては世間に資料もほとんどなく、なぞだらけです。祖先が共存してきたのだから、なんとか殺すだけの対応ではなく、共存の道を探りたいものです。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ