ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

利尻島のヒグマ、山中に設置されたセンサーカメラに撮影される

- 2018-06-20 (水)

- くまもりNEWS

利尻島内に設置されたセンサーカメラが、ヒグマを撮影しました。

6月18日、熊森本部は利尻富士町の担当者に現在の状況について再度聞き取りしたところでした。

【利尻富士町担当者のお話】

山の中では、今もヒグマのフンがあちこちで見つかっています。幸い、どれも山の中の食べ物です。痕跡はいずれも人間の居住区から離れた場所で、島の南西部の山中や人気のない海岸近くで発見されています。目撃者はいません。

山にはセンサーカメラを7台設置しています。今のところ(6月18日現在)撮影されていません。クマは山の中で採食して、人目を避けているので、今後クマが目撃されたとしても駆除や捕獲などはしないつもりです。

熊森から

このクマは、人目を避けて夜に移動しており、人間との棲み分けを理解しているクマであると考えられます。研究者の皆さま、利尻島にお住いの皆さま、行政機関の皆さま、どうか今後も温かい目でそっと見守るだけにしてください。

人気の少ない早朝や夜間は、このヒグマも居住区の近くを移動するかもしれません。外出時は音の出るものを携帯したり、生ごみを屋外に置かないように心掛けてくださるようお願いします。

大阪府北部で震度6弱 とよ元気でした

- 2018-06-20 (水)

- _クマ保全 | くまもりNEWS | 大阪府 | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

6月18日午前7時58分、本部のある西宮市で、短時間ながら身に危険を感じる地震がありました。

携帯電話にはすぐ、震源地は大阪府北部と出ました。直ちに通話制限がかかり、携帯は使用できません。

23年前の阪神大震災よりは明らかに規模は小さかったのですが、念のため、熊森本部はラインや固定電話でスタッフ間の安否確認をすばやく行いました。大阪府北部への電話は不通でした。

「とよ」だ!

「とよ」が暮らしている高代寺は、大阪府北部にあるのです。

この日はちょうどお世話日。前日までに買っておいたおいしい果物をいろいろ持って、車で高代寺に向かいました。「とよ」にとって、こんな大きな地震は初めての体験でしょうから、こわくておびえているのではと心配でした。

高代寺に、到着。

お寺は大丈夫でした。

獣舎も、問題ありませんでした。

獣舎、OK

次は、「とよ」です。

「とよ」は、何事もなかったように元気でした。

良かった。

好物の山菜や果物がもらえるのがうれしくて、待っていた感じでした。

お世話係の人たちを見ると、自分からさっさと寝室の餌箱に向かい、いつもの手順通り運動場のお掃除が終わるまで、寝室に閉じ込められての食事となりました。

「今日は、どんなものを持ってきてくれたの?」

獣舎のお掃除が終わってから、運動場にいつものように、山菜のミズ、ブドウ、サクランボ、キイチゴ、ビワ、ハダンキョウ、クルミ・・・などを並べてやりました。「とよ」はみるみるうちにおいしそうに平らげていきました。目が生き生きとしており、とても楽しそうです。

一番に食べたのはブドウでした

「とよ」はどんどん人間と心通わすようになってきています。

お世話係の人たちによると、以前いつもしていた行ったり来たりする常同行動は、今はもうしません。

すっかりおだやかになって、獣舎内でゆったりくつろいでいる感じがするということです。

シュレーゲル(カエルの一種)がプールに泡のような卵を産みつけると、気味が悪いのでしょうか。なぜか「とよ」は、あんなに大好きなプールなのに、入らなくなります。仕方がないので、お世話係の人たちは、泡のような卵をそっと取って、山中の池に持って行ってやります。獣舎にはカエルが何匹か住んで?いますが、それは気にならないようで、平気な顔をして同居しています。

「とよ」のかわいさは写真だけではなかなか伝えられません。ぜひ、熊森HPトップより、「くまプラネット」の「くまくま日記」で、最近の動画を見てください。

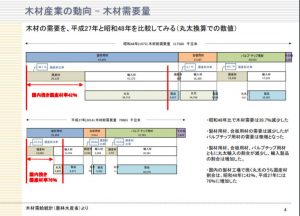

昭和48年→平成27年 国内木材需要40%減 現在、国内丸太挽きの国産材率76%(農林水産省)

株式会社 山田事務所の山田社長の発表資料

「統計から見た最近の木材需要の動向」が、ネットで閲覧可能です。大変、参考になります。

Wクリックで画面を大きくするか、またはネット上で資料を入手してください。

戦後の焼け野が原で50年後の木材需要を予測するのは、国にとっても難しいことであったと思います。だからと言って、水源の森まで人工林にしてしまうとは、国中が狂ってしまっていたとしか思えません。

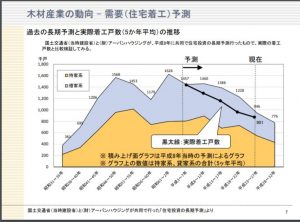

しかも、新規住宅着工数は減る一方です。

Wクリックで画面を大きくするか、またはネット上で資料を入手してください。

今後は人口が減り続けることが確実の上(地球環境を守るには、国土で食料自給できる適正人口にまで、ゆっくりと自然に人口縮小していくべきでしょう)、周りを見ていても空き家が目立つ時代になってきました。ますます新規住宅着工数は減っていくことでしょう。

このような木材需要の動向も明らかになったのですから、放置人工林を国策で早く保水力豊かな天然林にもどしていかねばなりません。過剰な放置人工林を間伐などでごまかしてこのまま維持しようとするなら、田植えもできないような大変な水不足の時代がやってくるでしょう。そうなってからでは、もう遅いのです。

1992年、尼崎市立武庫東中学校の中学生たちが兵庫県庁の林務課を訪れ、「明らかに、人工林が過剰で、弊害がいっぱい出てきています。スギ・ヒノキの植林にストップをかけてください」と訴えた時、「何をバカなことを言い出すんだ。兵庫県はこれからも、どんどんスギ・ヒノキを植えていきます」と係官が激怒されたことを鮮明に覚えています。本当は、中学生の発言は表彰に値する発言だったのにと、恨み節の一つも言いたくなります。

熊森も設立以来一貫して過剰人工林の縮小と天然林化を訴える一方、自らもお金を出し合って天然林再生を実践し続けています。

目で見ればわかることであっても、数量化されたデータがないのは科学的ではないとして私たちの訴えを一切受け付けようとしてこなかったのが、これまでの行政の一貫した科学的?姿勢でした。反省していただきたいと思います。

今回、農林水産省が、自ら数量化したデータを出されたのですから、かくなる上は、過剰な需要予測をもとに造ってきた人工林を、一刻も早く自然林に戻してください。

私たち大人の責任で、人間、そして多くの生き物たちがこの国で生き残れるようにしておかねばならないのです。

山中に動物罠をかけることを禁止すべき 関ケ原町でくくり罠に誤捕獲されたクマの射殺に思う

6月13日、岐阜県関ケ原町でくくり罠に誤捕獲されたクマが射殺されました。

熊森岐阜県副支部長がすぐに関ケ原町役場に電話を入れ、状況を聞きました。

○関ケ原町担当者の話

13日の朝早くに、伊吹山ドライブウエイ脇の山林内でくくり罠にかかっているクマが発見されました。民家からの距離は約600mです。状況を確認しに現地へ行くと、くくり罠はクマの指先にかかっていて、クマはもがいて激しく暴れており、周囲の低木が折れていました。今にも罠から抜け出しそうな状況だったので、危険と判断し射殺しました。くくり罠は、直径12cm規制が守られたものでした。

(熊森から)

〇岐阜県副支部長

現場は奥山であり、クマの生息地です。くくり罠直径12cm規制をかけているからと言って、そのような場所にくくり罠を設置するべきではありません。罠を撤去すべきです。

〇熊森本部から

本部からも役場に電話をし、くくり罠を撤収して頂くようお願いしたところ、今回の場所からくくり罠を撤去するよう猟友会の捕獲隊に話しますという回答を得ました。

野生動物と人とのすみ分けを実現するには、野生動物が、「山の中は安全だ、出ていくと怖いことになる」とわかる状況を作らねばなりません。その山の中にまで、人間が罠を仕掛けるのなら、野生動物たちはもうどこにいたらいいのかわからなくなってしまいます。まして、今回の場合、集落から600メートルも離れたところに罠が仕掛けられていました。明らかに人間側の行き過ぎであり問題です。役場は、猟友会に、罠をかける場所について強く指導しなおしていただく必要があります。

今回、林道横の罠ということですから、車中から麻酔銃を撃てば双方安全に放獣できた可能性があります。一番問題なのは、岐阜県がいまだにクマの放獣体制を持っていないことです。絶滅危惧種になるまでは守らなくてもいいと思われているのでしょうか。

業者に頼めば、1回の放獣料は20万円が相場です。次回から、このような事態が発生したら、私たち自然保護団体にすぐに連絡してください。

クマが激しく暴れたのは、人間がやってきたので殺されると感じ、必死で逃げようとしたからです。同様のことはこれまでも各地で無数にありました。しかし、暴れていたから殺さざるを得なかったという言い訳に、いつも違和感を感じます。暴れる原因を人間が自ら作っておきながら、全て原因を、物言えぬ弱者=野生動物たちに押し付けています。このような人間勝手な主張を許していたら、人間社会のいじめもなくならないでしょう。

私たち人間は、猛反省しなければなりません。

気仙沼市の海を泳いでクマが大島に渡る 市は島に捕獲檻設置、捕獲後は本州部に放獣予定

宮城県気仙沼市で、クマが約200メートルの海を泳いで島まで渡ったようです。

またまた海を泳ぐクマです。今期、北海道利尻島から数えて2例目です。

さっそく、熊森本部は市の担当者に電話をしました。

気仙沼市役所の担当者

大島島内で5月23日にクマの目撃があって、24日に海を泳いでいるクマの写真が撮影されました。その後、島内で糞や足跡などが発見されました。

島民の皆さんには、説明会を開いて、生ごみの管理を徹底して頂くこと、クマ鈴をつけてもらうこと等注意喚起し、捕獲罠も設置しました。もしクマが捕獲罠にかかれば、本土へ運んで山奥に放獣します。

6月に入ってからクマの目撃や新たな痕跡は発見されていません。本土から最短200m程しか離れていない島なので、また泳いで帰ったのかもしれませんね。罠は6月13日まで設置しますが、恐らく捕獲されることはないと思います。

クマがこの島に泳いできたという話はこれまでありませんでしたが、シカやカモシカが泳いで渡ってきたことはあります。

熊森より

先日仙台市の倉庫に入ったクマが麻酔をかけられて捕獲された後、撃ち殺されたばかりなので心配でしたが、今回は殺さない対策を取っていただけるということで安心しました。

放獣予定先の地元は、クマがいるのは当たり前だとして、クマ放獣に寛容的だそうです。

「クマはおとなしい動物じゃ。うちの町民だな。いて困ったことなど1回もない」と、私たちに言われた兵庫県の奥のクマ生息地の町長さんの言葉を思い出しました。

クマに人間を襲う習性など全くないが、人間が脅かすから、クマは殺されるのかと思って向ってくるのだそうです。

熊森は、クマの平和的な本当の姿を正しく国民に伝えたいです。ただし、ぬいぐるみではありませんから、人身事故が起きないように注意は必要です。

岡山県総社市で初のクマ目撃 地元行政の捕獲予定なし

2018年6月7日、山陽新聞デジタル(6月11日)によると、総社市で初のクマの目撃があったそうです。

総社市は、岡山県の南西部に位置しており、これまでクマの目撃はありませんでした。

近年クマが目撃されるようになった岡山県北西部の新見市・真庭市と高梁(たかはし)川でつながっていますから、この川を伝ってクマが下まで歩いてきた可能性があります。

熊森本部は、総社市の担当者に電話しました。

総社市役所の担当者のお話

岡山県環境事業団の専門家に現場に来てもらったところ、高梁川の河川敷でクマの足跡が発見されました。1.2~1.3mの成獣とのことです。河川敷は繁みになっています。

近くには民家や学校もあるため、クマ目撃の看板を設置、市民には生ごみを家の外に置かないこと、見通しの悪い場所を一人で出歩かないこと等、注意喚起をしていきます。

専門家によると、この時期のクマは1日に4~5kmは動くそうで、発見から3日以上たっているため、クマはもうこの場所にはいないはずだということでした。

熊森から

クマが再び出て来ないように、総社市は、高梁川の河川敷の草刈りを行って見通しを良くしていただきたいです。クマは町に出て行くつもりなどなかったと思いますが、河川敷の茂みを歩いているうち、気が付くと町に出てしまっていたというケースが、これまでも他県で結構ありました。

三重県 絶滅危惧種である誤捕獲グマを放獣できず、奥飛騨クマ牧場の一時預かりに

2018年 5月29日、三重県いなべ市でイノシシ用のくくり罠に誤捕獲された推定10歳、体長1.4メートル、体重94キロのオスグマがかかりました。(5月30日熊森ブログ参)

<三重県のツキノワグマ対応指針(H27)>

ツキノワグマの放獣場所は、県内に限る。原則として、誤捕獲された市町内におい て放獣する。また、原則、集落から2km以上離れており、人家、農地、遊歩道等がない森林とする。

三重県の当日発表は放獣でしたから、当然放獣されたものと思っておりましたら、地元の反対にあって放獣できず、クマ牧場に一時預かりになってしまったそうです。

いなべ市の森林率は58%で人工林率は44%です。

いなべ市では2015年5月にもイノシシ用捕獲檻にオスのクマがかかり、三重県が一生外れない発信機を付けて放獣したところ、その場所が実は滋賀県だったことが後からわかり、大問題になった経緯があります。

そのクマは、残念ながら、去年夏、岐阜県養老町でイノシシのくくり罠に3度目の誤捕獲となり殺処分されました。(注:岐阜県ではクマは絶滅危惧種ではない)

いなべ市に恒常的に棲んでいるクマはいないかもしれませんが、5月から6月はクマの交尾期ですから、オスグマがメスグマを求めて隣接する岐阜県から遠出してきた可能性があります。くくり罠直径12㎝規制が守られていたら、クマがかかることはまずないと思われます。このクマは、後ろ足首にくくり罠のワイヤーがかかっていたということですから、直径規制を守らない違法罠が設置されていた可能性があります。

このクマの今後が心配です。熊森本部は三重県庁の担当者に電話しました。

三重県庁の担当者の話

規程通り捕獲された市で放獣しようとしたのですが、危険だから放獣しないでという地元要望が強く、といって、錯誤捕獲なので殺処分することもできず、クマは4日間檻の中に入れられていました。しかし、このままでは衰弱してしまうので、岐阜県の奥飛騨クマ牧場に半年間預かって頂くことにし、その間に放獣できる場所を探そうと思います。

熊森から

養老山地の三重県側(いなべ市は)人工林が多くあります。このクマは岐阜県からやってきたクマであることが考えられますから、むしろ、岐阜県で放獣してやった方が、いいような気もします。しかし、岐阜県では、クマは絶滅危惧種ではなく、狩猟対象、有害駆除対象ですから、岐阜県に放せば、簡単に駆除されてしまう恐れがあります。

人間が勝手に線引きした行政区画とクマの地域個体群が一致していないので、同じ地域個体群内でも行政が違うと対応が違うというちぐはぐなことになっています。

どうすべきなのか、三重県庁担当者もいなべ市担当者も悩んでいると思われます。

少なくとも熊森が言えることは、いなべ市はクマがかかる恐れがある地域なので、今後のことも考えて、くくり罠の12㎝規制を徹底させるべきでしょう。

また、いなべ市では、クマは危険な動物と勘違いされているようですが、人間よりもずっと平和愛好家です。その誤解はときたいです。

以前、誤捕獲されたクマを約600頭近く放獣してきたという放獣のプロに話を聞いたことがあります。

クマはとても賢いので、放獣したクマは、100%、元いた山奥に逃げ帰ったそうです。

人家の方へ逃げたクマはこれまでゼロだったということです。

担当者のみなさん、ご参考になさってください。

くまもり親子自然農その1、田植えをしました! 次回自然農は、6月24日の草取りです☆

2018年6月10日、三田市の小柿という所で、田植えを実施しました。当初、6月3日に実施する予定だったのですが、苗の生育が遅れたので、1週間延期しました。急な日程変更だったので、参加者が減らないか心配しましたが、おかげさまでたくさんの方にご参加いただくことができました!

子供たちは田植えが始まる前から生き物を探すのに夢中です。何か捕まえたのかな?

三田市小柿は西宮市の本部事務所から車で一時間ほどですが、緑あふれる田園地帯で本当に気持ちの良い所でした。

今回、肥料も農薬も使わない生き物たちと共存する自然農を指導してくださるのは坂本さんです。自然農は、全ての生き物たちと共存するという熊森の自然観そのものの農業版です。熊森は、人類が生き残るためにも、森造りだけではなく、あらゆる分野に、この自然観を広めて行きたいと考えています。

稲の苗は立派に成長していました。

最初は恐る恐る泥田に入っていた子供たちも、すぐに慣れました。

もちろん田植えも手伝ってくれましたよー。

1本1本大切に植えていきます。すくすく育ってね☆

大人も一緒に田植えをします。前から見るととてもきれいに植わっていますね。

こちらは泥が気持ちよくてたまらないようで、足に泥を塗り始めた子供です。(笑)

きれいに苗を植えていくためには、本来は下の写真の奥の方にある六角形の木の骨組みを転がしていきます。泥についた跡を目安に植えていくのですが、この日は水が多すぎて跡がつきませんでした。そこで、竹の棒でだいたいの場所を決めて植えていきました。

みなさん、思い思い楽しんでくださっています。

この日は高確率で雨が降る予定だったので、午前中のうちにみんなで記念撮影しました。きれいに植えられてみんな大満足です!

お昼ご飯は、坂本さんのお宅でいただきました。農作業をされているお米の勉強会のみなさんが作って下さいました。赤エンドウ豆のおにぎりと、お醤油の搾り粕で作った具だくさん汁、冷ややっこなどのマクロビ食でした。シンプルですが、とてもおいしくて、何度もおかわりをしてしまいました。

午後からは、子供たちは、本部環境教育担当者に連れられて、生きもの探しに出かけました。大人たちは田植えの続きです。みなさん泥田の気持ちよさを感じながら楽しく作業していきます。

一方、子供たちは、「これはなに?」「こっちにもいそう!」「あっ、逃げられた!」

元気に駆け回りながら、生きものたちとの出会いを楽しんでいました。

生きもの探しの中で、様々な自然体験がありました。

最後は、みんなで生きもの探しの報告会です。

ひとりひとり前に出て、今日の成果を発表してくれます。

それぞれの自然体験を語る、子どもたちのきらきらした表情に、

お父さんお母さんも、ニッコリ笑顔でした☆

自然農を勉強したい、子供たちに自然の中で生きものや泥遊びをさせてみたかったなどなど、みなさんいろいろな動機で参加して下さいました。大人も子供も楽しんでいただけたようで、とても良い一日でした。

次回のくまもり自然農その2は、6月24日(日)で、草とりです。

もちろん、田植えに参加できなかった方も、ご参加いただけます。

子供チームはまた生きもの調査をする予定です。

たくさんのご家族にご参加いただきたいです。

もちろん、大人だけの参加も大変心強く、熱望します。

参加応募がまだの方は、熊森本部まで早めにお申し込みください。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ