ホーム > 支部・地区・地域

カテゴリー「支部・地区・地域」の記事一覧

2月15日くまもりが、京都府<クマ捕殺・誤捕獲>現場を調査、現地行政担当者に会い改善策を訴える

この日、わたしたちは早朝兵庫県を出発し、京都府の<クマ捕殺・誤捕獲>多発現場へ出かけた。例年なら2月は雪で埋まっている地域だが、異常暖冬の今年は積雪がない。寒波の襲来で雪がちらつく中、現地調査をして回った。

柿に来たクマを捕殺した集落

山すそには、金網柵が張り巡らされていた。シカ・イノシシは金網で防げたかもしれないが、クマは柵を乗り越えて柿の木に来たのだろう。この地域の山はどこも低く、真冬でも緑の葉が付いた常緑広葉樹で覆われていた。こんなところにクマなどすんでいるのだろうかと思うが、集落外れの柿の木は、どれもクマが木に登った跡の爪痕でいっぱいだった。

くくり罠によるクマ誤捕獲多発地

横の田んぼには、一面に電気柵が張られていた。どこが獣道かは、動物たちの足跡ですぐわかった。この日は狩猟期なので、許可されているくくり罠の直径は主に12センチのはずだが、罠が全く見あたらなかった。

電気柵が張り巡らされた山の中の果樹園

野生動物たちの生息地である自然の山中があちこち切り開かれ、小さな果樹園が点在していた。野生動物たちに、人間の作物と自然の実りが区別できるだろうか。蜂蜜の入ったクマ捕獲罠は、果樹園の外に置くそうだ。

まだまだ不完全と言われながらも、京都府では、金網柵や電気柵が防除に多用されていた。しかし、この程度では被害が防止できないのだろう。もっと抜本的に、人と動物が棲み分けられる山づくりをしなければならない。私たちが見たところでは、近隣県の野生動物被害に悩む集落と、どこも同じような状況だった。戦後の林野庁の森林政策の失敗で、動物被害が増大するようになり、地元はみんな困っているのだ。こんなことになったのは、野生動物たちの生息地破壊に声を上げなかった全国民の責任でもある。

現場の行政担当者らに会い訴える

午後からは、アポを取っておいたA市とX振興局の行政担当者に別々に会いに行った。彼らは、人間の方が大事であり、地元には「クマ殺せ」の声しかないとして、クマの殺処分と誤捕獲の多発に何の疑問も持っておられなかった。くまもりとしては、彼らに届いている情報があまりにも目の前の事だけ、人間の事だけで、情報不足を感じた。これからの時代は、行政も人間の事だけを考えるのではなく、全ての生き物との共存策を強力に推進していくべきだ。そうしないと、人間は、かけがえのない自然や水源を失ってしまうと、くまもりは訴えた。

行政がまず取り組むべきは防除と生息地の復元である。最近は自然林も劣化が激しく、人工林の中と同様、野生動物の餌場がないことをくまもりは伝えた。

京都府がくくり罠の12センチ規制を外したことによって、これだけのクマ大量誤捕獲が起きることが証明されたのであるから、京都府も、12センチ規制を守るべき。クマを同じところで何度も有害捕殺したり誤捕獲したりしているのは、保護対策をなおざりにしている結果であり、大いに反省と改善を望みたい。

野生動物たちの生息数が爆発増加しているので大量捕殺すればよいという保護管理派研究者たちの単純な理論を鵜呑みにしないでほしい。くまもりは、クマ・サル・シカ・イノシシ・・・野生動物の大量捕殺対応の誤りに気づいてもらいたくて、全く違う角度から鳥獣被害問題を見ている画期的な研究者の論文を最後に提示した。行政のみなさんは、殺しても殺してもシカが減らない。よけいに増えたような気がすると言われていたが、この論文を読んでくださったなら、どうしてそうなるのか、自然界の仕組みが目からうろこでわかるのではないか。

来春からは、関西広域連合でクマ対応にあたる話も出ているということだった。今後、京都府でまずクマから、保護対策が進むかどうか注目していきたい。

京都府平成27年度クマ捕殺数・クマ誤捕獲数 西日本で突出最多 問題視した熊森が、京都府庁へ

ツキノワグマは、西日本全域で絶滅の恐れがある種と指定され、どこも保護体制に入っている。そんな中、平成27年度の京都府のクマ捕殺数は41頭、誤捕獲数は80頭という西日本で突出最多だ。

これを問題視した熊森本部と京都府支部は、1月28日に京都府庁を訪れ、米京都府が出しているクマ保護対策はすばらしいのに、どうしてこのような大量捕殺、大量誤捕獲が起きたのか、森林保全課の係官から聞き取った。<京都府ツキノワグマ>平成14年(2002年)より狩猟禁止。

米「京都府第一種特定鳥獣保護計画第3期―ツキノワグマ―」(平成27年~29年)より、以下を抜粋

・丹後個体群(推定生息数700頭)・・・危急地域個体群、ナラ類が集団枯損、可能な場所から広葉樹への樹種転換を図るなど、クマの生息環境に配慮した森づくりを進める。防除の徹底と被害対策を進め、加害個体を管理(=捕殺)。

・丹波個体群(推定生息数200頭)・・・絶滅危惧地域個体群、ナラ類が集団枯損、森林所有者の協力のもとに、人工林の強度間伐による下層植生の回復、針広混交林化や堅果類の広葉樹植栽。基本的には防除対策を優先し、加害個体を管理(=捕殺)。

・誤捕獲の防止・・・原則としてクマの生息地では、イノシシやシカ捕獲用の「くくり罠」の使用を避ける。繰り返し、クマの誤捕獲を起こす者には、捕獲許可の更新中止を検討する。

京都府のクマ対応について森林保全課の係官に質問する熊森本部・京都府支部

わかったこと

★京都府が公表していたクマ保護対策は、「誤捕獲グマは放獣する」こと以外、実際の場ではほとんど実施されていなかった。(!)

野生動物たちは哀れなことに、何をされても、ものが言えない。訴えることができない。共存を達成するには、鳥獣被害を受けて苦しんでいる地元の人達のことを思うのは当然だが、同時に、動物たちの声も代弁できる民間自然保護団体が、絶えず行政事業をチェックしていく必要がある。

・クマ有害捕殺はX振興局管内に集中

有害捕殺されたクマは、京都府内に4つある府庁出先機関としての振興局(山城、南丹、中丹、丹後)の内、あるひとつのX振興局管内に集中していた。(41頭中40頭)。果樹や柿に来たことが捕殺理由となっているが、同じ集落で6回も捕殺されているなど、防除を徹底させたのか疑わしい。

・クマ誤捕獲はX振興局管内のA市に集中

誤捕獲80件(箱罠20件、くくりわな58件、麻酔銃 2)のうち、約7割にあたる55件はX振興局内で起きており、うち48件は同局内のA市で集中的に起きていた。しかも、多い集落では10回も誤捕獲を繰り返しており、誤捕獲防止対策がとられた形跡はない。しかも、京都府は、クマの誤捕獲を避けるための環境省によるシカ・イノシシ用くくり罠直径12センチ以下規制を、近畿地方で唯一、規制緩和していた。 これでは、クマの足が罠にズボッと丸ごと入ってしまい、誤捕獲が頻発するのは当然。京都府には、なんとしても他県と足並みをそろえ、環境省12センチ規制を守ってもらいたい。

・広葉樹林化事業は中止

京都府では、平成14年~18年に、森林所有者の協力のもと、広葉樹を植栽する「いのちと環境の森づくり事業」を約30haで実施したが、現在、広葉樹林化事業はどれも中止。理由は、植えても、シカが食べてしまうので、苗木が全く育たないからとのことだった。

くまもりから

どんなにすばらしいツキノワグマ保護計画を作っても、その部署を担当する人間によって、実行されるかされないかが決まる。すべて、その部署を担当する人次第なのだ。

京都府本庁の担当者は、現場には1回も行ったことがないと言う。

くまもりは、現場を担当している人に会わねばならない。現地を調査し、その後、X振興局とA市の双方の担当者に会いに行くことにした。(つづく)

(実現するといいな)天然林 和歌山県が買い上げ 生態系保護、江戸時代に学ぶ 開発禁じ「御留林」に

和歌山県は来年度から、県内固有種などの貴重な生態系が残る天然林を買い上げて開発を禁じ、「新紀州御留林(おとめりん)」として保護していく方針を決めた。名称は、江戸時代に紀州藩などの大名が土砂災害防止などのために立ち入りを禁じた「御留林」にちなんだ。環境省によると、生態系保全の取り組みとしては全国でも極めて珍しいという。新年度予算案に関連予算を計上する。

0

県の面積の8割近くを占める森林のうち、林業用にとスギやヒノキの針葉樹を植樹されなかった天然林は約4割の約13万5000ヘクタール。広葉樹が中心で、豊富な樹種に加え、固有種の昆虫や植物が生息するなど、生物多様性が高い自然の宝庫になっている。

0

紀伊半島には「御留林」以外にもかつて、高野山などが建築資材を確保するために無秩序な伐採を禁じた「高野六木(りくぼく)」「熊野六木」があり、豊かな生態系の保全の役割も担っていた。しかし、戦後に植林が進んだことで小規模な天然林が点在する形となり、生態系を守る機能が薄れてしまっているため、当時の制度をモデルに買い上げて人の手が入らないようにすることにした。

0

県は今後数年をかけて御留林とする森林の選定や現地調査を進める。水源保護のために県内の市町村が今後取得する山林と合わせて、5年間で計100ヘクタールの公有林化を目指す。事業費は県税の「紀の国森づくり税」を積み立てた「紀の国森づくり基金」を活用する。

0

0

くまもりから

くまもりは20年間、森林保全のあり方は西洋文明ではなく、我が国の江戸時代から学ぶべきとずっと主張してきました。なぜなら、森を消してしまった西洋文明との違いは一目瞭然。私たちの祖先の森の守り方が正しかったことは、もう実験結果からはっきりと出てしまっているのです。

0

本当に守るべき森は、人が入らないようにして、自然界の無数の野生生物たちのはたらきに任さなければなりません。森は、人間が管理などできる世界ではないのです。

0

さすが、南方熊楠を生んだ和歌山県。全国初の「御留林構想」があまりにもうれしかったので、担当部署にお礼の電話を入れました。和歌山県が現在保全している原生状態の天然林は、今のところ護摩壇の1か所だけなのだそうです。どこの山をどれくらい買おうとされているのか、いろいろと質問しましたが、まだ予算もついていないし、発表できる段階ではないということでした。

0

「御留林」構想、実現するといいな。江戸時代の森林保全策が全国に広がるといいな。1か所で最低1000haぐらいは押さえてほしいです。

0

今残っている天然林を守ると同時に、人工林率62%と異常に高すぎる和歌山の針葉樹植林地を、思い切って大幅に広葉樹の自然林に戻すこともお願いします。

(感謝) 日本経済新聞社が、JR東海リニア工事による被害問題の記事を掲載 2月8日

以下、日経新聞 2016年2月8日(月)記事より抜粋

『リニア着工、環境問題も』=山梨、日照被害など110件=

○

JR東海はこの度初めて、山梨県実験線での延伸区間24.4㎞工事において発生した計110件のトラブルの詳細を明らかにした。高架の日陰になる日照被害が76件、工事で農業用水などが確保できなくなる水枯れが34件だった。

補償などの経費はJR東海が全額負担したが、日照被害は4件、水枯れは1件が未解決。対策費の総額は明らかにしていないが、全体の工事費に比べるとわずかな額という。

南アルプストンネルでも工事に伴い、河川の流量の減少が予想されている。

トンネルを掘った残土処理や工事用車両による交通環境の悪化といった課題もある。

例えば、東京都内では600万立方メートルの残土発生が見込まれる。

都によると、埋め立てが減っていることもあり処理策は未定といい、課題も山積している。

(甲府支局長)

くまもりより

経済、経済と、いまだに経済第一で、リニア推進記事ばかりが氾濫しているメディアの中で、リニアによる環境被害記事を書いてくださった日経記者さんの勇気と正義感に感謝します。

これで、リニア問題に思考停止させられてきた多くの国民も、少しは問題視し始めてくれるかもしれません。

JR東海は、補償費は全額負担したと言われていますが、それは、今生きているもの言える人間に対してだけです。

JR東海は、もの言えぬ生き物たち・母なる大地・次世代の人々にも補償すべきです。(というか、母なる大地の大破壊をやめよ)

昔、作家の森村桂さんが、「ゼネコンはお金が欲しいから、かけがえのない環境を破壊してまで工事をするのでしょう。お金は私たちの税金から取ってもらってもいいから、何もしないでください」と魂を振り絞って訴えられたことがあります。

くまもりも、同じ気持ちです。南アルプス山脈にトンネルを貫通させ、無数の水脈をぶち切るなど、正気の沙汰ではありません。そのようなことをした後に、何が起きるか考えてみたことはあるのでしょうか。誰が認めても、日本の国土を誰よりも愛する私たちは、絶対に認めません。

くまもりに賛同してくださる方は、2月21日(日)、大阪市弁天町ORC生涯学習センターでのリニア市民ネット代表川村先生の講演会に、万難を排して来ていただきたいです。14:00~16:30

2月5日<滋賀県長浜市トチノキ巨木林>業者が、自分に伐採権があると、山主を大津地裁に訴える

(以下、中日新聞2月5日より)

長浜のトチノキ巨木群、誰のもの?保全めぐり論議

滋賀県長浜市木之本町金居原地区に群生して残っていたことがわかったトチノキの巨木群に関して、伐採を計画していた業者(73才)が、地主2人を相手に、トチノキなどの所有権の確認を求めて大津地裁長浜支部に提訴した。伐採対象は推定樹齢が最長で400~500年とされる貴重な巨木群。保全をめぐり、滋賀県などを巻き込んだ議論に注目が集まっている。

訴状によると、業者側は2014年3~5月、金居原地区の土地4、6ヘクタールを所有する山林地主2人からトチノキやケヤキなどの樹木を計190万円で買い取ったと主張。2月4日に大津地裁で第一回口頭弁論があり、地主側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。

滋賀県自然環境保全課によると、金居原地区には幹回り3メートル以上(推定樹齢200~300年以上)のトチノキやケヤキだけで数十本はある。訴訟の対象となった土地は「県内で最も大きい巨木林の一角」(同課)とされる。

業者は2014年に伐採を長浜市に申請。同年9月にも伐採する予定だったが、滋賀県や長浜市が業者に保全への協力を求めたため伐採には至らず、協議を継続してきた。昨年5月には三日月大造知事が現場を訪れ、「守る価値がある」などと保全を求めてきた経緯がある。

業者側は再び伐採を模索しているが、地主側が「当初とは事情が異なる」と折り合わず、提訴に至った。

木造建築の専門家によると、トチノキは木目が美しく、家具や内装の装飾に重宝されてきた。スギやヒノキに比べて価格が安定し、単価も高いという。(熊森注:1本300万円で売れるとのこと)

業者の男性は取材に対し、「スギやヒノキを切っても売れず、生活は成り立たない。巨木には穴があいて枯れそうな木もあり、山のリサイクルとして活用していくべきだ」などと話した。

4日の法廷には、巨木群の保全を訴える市民や学者らが傍聴に訪れた。京都大の岩坪五郎名誉教授(森林生態学)は取材に「県は保全の努力を」と伐採に反対した。

地主側の代理人弁護士は「木の売買については双方の認識が異なっており、契約の合意の有効性に疑問がある。これまでのやりとりについて詳細な調査が必要だ」と述べた。訴訟は、次回期日から地裁本庁へ移されることが決まった。(角雄記、山中正義)

山奥にひっそりとたたずむトチノキの巨木=長浜市木之本町金居原で

くまもりから

この伐採業者は、2010年に滋賀県高島市朽木に残されていた当時西日本最大級と言われていたトチノキ巨木群を伐採していた業者と同じ人です。

当時、伐採が始まっていることに気づいたくまもり滋賀県支部は、地元の方々や滋賀県民のみなさんと立ち上がり、伐採中止に持ち込みました。その後、裁判所に間に入ってもらい、2013年、残された巨木群を市民の力で960万円で立木トラストすることで決着し、巨木群は無事伐採から逃れました。

この業者はその後、長浜市でトチノキの巨木群を見つけ、2014年から伐採しようとしました。しかし、すぐに人々や行政に気づかれ、伐採阻止の動きが起こりました。くまもり滋賀もすぐに現地の山を調査しました。その結果、何と、高島市のトチノキ巨木群を上回る規模のトチノキ巨木群であることがわかったのです。もちろん、残された貴重なクマの生息地です。

くまもりは、高島市の時と同様、①クマをはじめとする多くの森の生き物たちのために、②近畿2府4県の水源のために、③未来の子供たちのために、長浜市のトチノキ巨木群も、絶対に残すべきだと思います。

くまもり滋賀は2014年6月、地元の方々と共に、当時の嘉田滋賀県知事に、直ちに伐採阻止を訴える緊急提言を行いました。(2014年6月12日くまもりブログ参)

長浜市のトチノキ巨木群は、伐採反対の声が高まり、いまのところまだ1本も伐採されておりません。そのため、今回、伐採業者が、「自分が生活する為に、伐採したい。自分には伐採する権利がある」と、裁判所に訴えた訳です。原生林は、さわらないのが一番いいのです。山のリサイクルなど詭弁です。

原発再稼働問題で、原発周辺の食堂などが、早く再稼働してくれないとお客が減って自分たちが生活できないと訴えている構図と同じだと感じました。個人の一時の生活のために、かけがえのない地球環境を破壊して取り返しのつかない事になっても良いという考え方は、地球の有限性がここまで明らかになった今、もはや認められないと思います。

ただし、この業者のような個人に対しては、彼らを責めるのではなく、転職斡旋や、それまでの間の生活保障などがなされねばならないと思います。

みんなに知らせよう!みんなで声を上げよう! [第3回]街頭キャンペーン(1月22日)

1月22日も若いスタッフたちで、神戸の街の中を歩く多くの人々にくまもりの活動を広報してきました。

<街ゆく人々の反応>

街頭キャンペーンは、14時から17時まで。街を歩く方々が「人里に出てきた野生動物が、殺されてゆく状況に自分も心を痛めている。人間の勝手な都合に振り回されている動物たちをかわいそうに思う」などと、声をかけてきてくださいました。

街頭キャンペーン活動はまだ3回目ですが、会員になって下さる方も現れました。街頭キャンペーンを通じて、くまもりの活動に共感していただける方が増えていくといいなと思います。

「くまもりは、山に棲む多くの生き物と人間との共存をめざして、奥山に野生動物たちのえさとなる実のなる木を植えるなど日々活動しております!」

街頭キャンペーンでのよびかけ(コール)のワンフレーズです。

多くの人々が声をあげていけば、きっと野生動物も人間も共に安心して暮らしていける社会に変わっていくはずです!!

今後の街頭キャンペーンの日程です。

日にち

2月12日(金)、2月26日(金)

3月25日(金)、3月27日(日)

場所

神戸元町駅南口

時間

14時から17時

街頭キャンペーンを手伝っていただける方は、くまもり本部までご連絡ください。途中参加でも大丈夫です。

みなさまのご参加をお待ちしております!!

くまもり本部連絡先 Tel:090-3288-4190

Mail:field@kumamori.org

なぜこのクマは殺されねばならないのか 12月24日本部柿もぎ→12月28日クマ捕獲罠撤去確認

わたしたちは、12月22日、兵庫県北部のクマ生息地を巡回中に、クマの捕獲罠を発見した。12月15日に仕掛けられたものだ。黒色の直方体の箱罠だった。クマがかかれば、すぐに射殺される。

確かにこの柿の木に、今秋、クマは来ていた。しかし、すごく背の高い木で、もう上の方しか実が残っていない。いくらクマでも、あんな上の細い枝まで登ったら、枝が折れて落ちて死ぬだろう。

今後、ここへまたクマが来るのか。もう来ないような気がする。

檻の中をのぞいてみた。

これはだめだ。クマを奥に誘導するように、ハチの巣が点々と奥まで置かれている。柿にはもうクマは来ないかもしれないが、この蜂の巣の匂いにつられて箱罠の中に入るかもしれない。おびきだして殺すとはこのことだ。

とりあえず、あたりの柿の木に残っている実を、もげるだけもいでみようと思い、許可をもらいに周りの家を訪ねて回って驚いた。空き家ばかりだ。胸が痛む。

周りの山にはすごく人間の手が入っている。ここまで山を壊されたら、クマは冬籠り前、もうこの柿を食べるしかないのではないか。

誰も取らない柿だから、クマにあげればいいのに、なぜ、行政は罠をかけたんだろう。

いろいろ考えながら、集落を回り、人が棲んでおられる家を見つけて、話を聞いてみた。空き家の方たちの連絡先を訪ねたが、知らないと言われる。クマが柿の実を食べるのはいいらしいが、いつも夜遅くに仕事から帰ってこられる方がいて、この近くを通られるということだ。その時、人身事故が起きては困ると言うことで、罠がかけられたようだ。その方が、通られる道に、まぶしいぐらいの明るいLED街灯を付ければどうだろうか。または、この柿の木にやってきたクマが、人が通る道に出て来ないように電気柵を張ればどうか。

それにしても、人を恐れて、夜そっと、空き家がならぶ場所の柿の実を食べに来ただけで、死刑判決とは。絶滅危惧種に対する保護策としては、間違っているし、こんなことで殺されるなら、クマの命がいくらあっても足りない。柿の実をもいでしまいたいが、持ち主のわからない柿の実はもいではいけないことになっているので、もげない。どう考えても、この柿の持ち主が、この柿の実を取りにだけ何年振りかで帰ってこられるようには思えない。第一、帰ってこられても、あんな上の柿の実をもぐことは、木を伐らない限り不可能だ。

行政が調べても持ち主のわからない柿の実は、もいでもいいことにしたらどうか。

兵庫県に、そのような条例を作ってもらいたい。それだけでどれほどのクマの命が救えることか。

仕方がないので、この檻の周りの柿の木はあきらめて、それより手前の、持ち主に許可を得た柿の実だけをもぐことにした。24日に出かけて、4人で作業した。クリスマスイブの日に、罠にかかって撃ち殺されるクマが出ませんように。もぐのが難しいところは、許可を得て、枝を一部落とした。

もいだ実は少し前のクマの糞をたどって、山に運んだ。

27日に、また訪れてみた。クマは檻の場所には、あれからもう来ていなかった。

山の中に置いた柿の実の山を見に行った。ここにもクマは来ていなかった。

空き家の柿に来ていたクマたちが、今頃どこで何をしているのか、さっぱりわからない。

しかし、人間に見つからないように、ひっそりと生きているクマたちを、これ以上追うのはやめる。

28日に、捕獲檻が撤去されたことを確認した。

生息地を回ることによって、クマ捕殺の実態が少しずつ見えてきた。

くまもりの<クマ保護活動>と<森再生活動>が全国に広がっていくように、来年もがんばります。会員のみなさん、応援してくださいね。

第8回くまもり東京シンポジウム

さる11月22日、第8回くまもり東京シンポジウムが、お茶の水女子大学で開催され、117名のみなさんがご参加くださいました。良いシンポジウムだったと思います。

シンポジウム会場風景

まず最初に、くまもり東京都支部川崎支部長が、「環境省は現在、増えすぎているとして、大型野生動物たちを大量捕殺する政策ばかりを進めていますが、問題の原因を作った人間たちについては全く反省がありません。今回のシンポジウムが、このようなことを考えるきっかけになるように願っています」と、あいさつされました。

続いて、一般財団法人 日本熊森協会の森山会長が、会の名前になぜ熊という字が入っていなければならないのかを、わかりやすく説明されました。

また、人間は、トラやライオンのような肉食獣とも共存しなければならないことを思うと、ほとんど植物食といっていいような雑食動物である熊とは、祖先もこの国で共存してきたし、これからも共存できると話されました。

ただ、現在、多くの山で、増えたシカによって自然林内の下層植生が消えてしまい、熊がシカによって山で棲めなくなっているという危機的な状況にあることなどを紹介されました。

環境省資料より

続いて、公益財団法人 奥山保全トラストの室谷理事長が、「日本では、土地所有権というのは大変強い権利です」として、ナショナル・トラストという手法が、自然を守る手段として大変有効であるという話をされました。

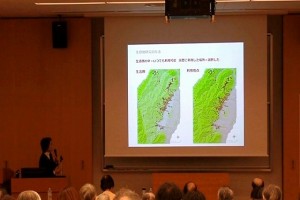

この日のメインは、信州大学山岳科学研究所の高畠千尋さんの講演「クマが人里にやってくる理由」でした。

データの結果を説明する高畠さん

28頭のクマにGPSの首輪を装着したことによって得られたデータが、高畠さんによって次々と発表されました。

これによってわかってきたことの一つとして、人間が住みやすい平地や里山は、クマたちにとっても住みやすい、そして、住みたい場所であるということです。クマが人里に出てくると、現在、大問題にされますが、クマたちは、できる事なら、山岳地帯ではなく平地や里山に住みたいと思っているということでした。

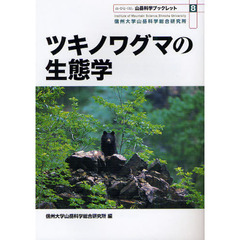

下の本(信州大学山岳科学研究所出版)には、高畠さんの研究論文も入っています。今回、東京都支部が高畠さんをお呼びしたいと思うに至った本です。とてもいい本なので、熊森会員のみなさんにも是非読んでいただきたいです。

今回の講演内容等は、何らかの形で文字にして、会員のみなさんにお伝えしたいと思っています。

この後は、大阪府で誤捕獲されたツキノワグマ「とよ」の救命までの道のりを13分でまとめた動画の上映や、東京都で今年有害捕殺された5頭のクマたちの報告、関東地区の熊森支部の支部長のみなさんによる活動報告などがありました。

準備してくださったみなさん、ご参加くださったみなさん、ご苦労様でした。

本末転倒 森林伐採100ヘクタールで太陽光発電計画 京都府南山城村ら

<以下、京都新聞2015年12月23日記事より>

メガソーラー計画 村が将来見据え対応を

|

| 手前の山がメガソーラー建設予定地の一つ(南山城村北大河原) |

京都府南山城村と三重県伊賀市の一帯で進む大規模太陽光発電所(メガソーラー)計画は、森林を伐採して合計100ヘクタールの土地を開発する。私有地がほとんどだが、村には住民の生活環境を守るため、将来を見据えた対応が求められる。

メガソーラー計画が財政的に自治体にもたらすメリットは大きい。開発業者の説明資料によると、太陽光パネル設備への課税で固定資産税のうちの償却資産税は年6千万円に上る。

村の2014年度決算では、ダムやゴルフ場などによる村の固定資産税は1億7千万円。村民税は1億2千万円で前年度比8・3%減。人口が2014年に3千人を割り、日本創成会議の「消滅可能性都市」に挙がる村には、魅力的な計画だ。

だが、今回の計画は広大な面積の山を変形させ、樹木を太陽光パネルに置き換えることが盛り込まれており、環境が大きく変わる。ゴルフ場や工場などの跡地を利用したメガソーラーとは異なり、別の問題が起きる懸念がある。

その一つが、山の保水力の低下だ。開発業者は、水路や調整池を設けて流量調整をするとした上で、「現状よりも安心安全になります」と強調する。しかし、村域で54人が犠牲となった1953年の大水害を知る村民は、近年多発する集中豪雨に耐えられるのかを心配している。

生態系をはじめ、周辺のニュータウンや小中学校などへの影響も未知数だ。

太陽光パネルの耐用年数は通常17年。仮に今回の計画が実施されたとしても、パネルに寿命が来た際、事業者がメガソーラーを継続するかはわからない。将来、事業者が村を離れても、敷地は開発前の状態には戻せない。跡地を住宅地やゴルフ場などに変える計画が持ち上がる可能性もある。メガソーラー以後を十分に考えておく必要がある。

「景観が変わる可能性がある。村としてどのような方針をとるのか」。今月10日の定例村議会一般質問で、村議がただした。村が活性化の中核施設に位置付ける「道の駅」(2017年春開業予定)や学校などが予定地周辺に立つことが念頭にあった。

手仲圓容(かずよし)村長は「民間同士の開発計画なので法にのっとり進めてもらう」と答弁し、住民から大きな反対がない限り、静観する姿勢を明らかにした。景観に関しては周囲が樹木で覆われ、ほとんど変わらないと説明した。

森林開発や砂防工事などの許認可権限は府にあり、住民への計画説明は事業者が担っている。村は独自に計画を検証する義務を持たないが、地元自治体として文書で府に意見を述べることができる。府や事業者に任せきりではなく、積極的にメリットやデメリットを村民に示して議論を深め、村として守るべき価値を示す姿勢が求められる。

くまもりから

2016年1月16日に、事業者「ファースト・ソーラー・ジャパン・プロジェクト6合同会社」(東京都)が、全住民(京都府南山城村・三重県伊賀市)に説明会を開く予定だそうです。

森林伐採を行って環境に良い太陽光発電パネルを設置する事業は本末転倒であり、国も府も認可すべきではないと、くまもりは思います。

今でも過疎地は空き家だらけです。これからますます人口も減ってきます。太陽光パネルの耐用年数が過ぎる17年後、壊した里山はどうなるのでしょうか。2度と元には戻せません。宅地開発や、ゴルフ場などやってもうまくいかないと思います。村民のみなさんは、たいせつな故郷の自然環境を失わないようにして下さい。

第一、この山林は、イノシシをはじめいろいろな野生生物のすみかです。開発したら、彼らの行き場がなくなってしまいます。必ず人間にも大変なしっぺ返しが来ます。

リニアの開業で「豊かに」は疑問 山梨日日新聞投書95才

- 2015-12-27 (日)

- 山梨県

以下、新聞の投書より

◇JR東海のリニア中央新幹線について、過日、中央市で「ストップ・リニア訴訟の会」が開かれ、私も参加した。

リニアは山梨を豊かにし、幸せにすると宣伝されている。

一方、会では山梨の宝である自然を破壊し、JR東海を赤字財政に追い込み、日本の交通網を破壊すると、実例を挙げて説明された。

リニアは磁力で車体を浮上させ、最高時速約500キロで東京―名古屋間を約40分で、大阪までを約67分で結ぶ。

◇2014年に着工し、計画では2027年に東京―名古屋間で営業が開始され、2045年には大阪まで開業し、1日約150本の運行が想定されている。

東京―名古屋間は86%がトンネルとなると説明されている。工事費が問題で、名古屋までは5兆5千億円を超え、驚くほどの高額になる見込みだという。工事費は予算より多くなると見られ、土木工事の専門家によると、国や県の工事では予算を上回るのは普通だという。

◇リニアの工事では、南アルプスの地下にある断層帯で難工事が予想され、想定外の出水などで工事費は膨らむだろう。JRにはそんなお金はなく、工事は中止になるかもしれない。当然、「ストップ・リニア訴訟」も中止となるだろう。会で受けた説明に私は納得した。もしリニアが開業したら・・・。リニアに客を乗せるために、JR中央線の特急「あずさ」や「かいじ」の運行は少なくなるのではないか。リニアの開業で県民の足は不便になるという分かりやすい話を聞いた。(甲府市95才)

くまもりから

95才の方が声をあげられたのはすごいと思いました。わたしたちはこの方より若いのですから、わたしたちもがんばって声を上げねばなりません。

日本国始まって以来の最大の自然破壊という側面に蓋をし、とにかく国民間で議論が起きないようにして、国・企業・マスコミが一体となって一気に進められているリニア建設です。

リニア問題を早急に日の当たる所に持ち出し、母なる大地にこんなにも深く長い穴をあけてしまっていいのか、国民みんなで喧々諤々と議論すべきだと思います。

くまもりとしては、クマたちが棲む南アルプスのリニアトンネル貫通工事は、何があっても阻止したいです。

いったん分断した水脈は2度と元に戻せないのですから。

未来の国民に、他生物に、責任を持てるのかということがポイントです。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

水見-1.jpg)